La transition écologique est l’un des grands défis du XXIe siècle. Face à l’urgence climatique et à l’épuisement des ressources, il est indispensable de repenser nos modes de développement en misant sur la coopération, l’innovation ouverte et le partage des savoirs. Dans ce contexte, le mouvement open source – historiquement associé aux logiciels libres et aux communs numériques – apparaît comme un allié évident pour accélérer et soutenir la transition environnementale. En effet, open source et développement durable partagent une philosophie commune fondée sur la transparence, la collaboration et l’intérêt général. Ce plaidoyer vise à convaincre les décideurs publics (collectivités territoriales) et les dirigeants d’entreprises engagés dans la transition écologique et la souveraineté numérique, qu’allier l’open source et le développement durable est non seulement logique, mais aussi porteur d’innovations et de bénéfices concrets pour la société. D’ailleurs, 8 entreprises sur 10 considèrent déjà l’open source comme un accélérateur de la transition énergétique et écologique, signe que ce rapprochement s’impose de plus en plus comme une évidence.

Des valeurs et objectifs communs entre logiciel libre et développement durable

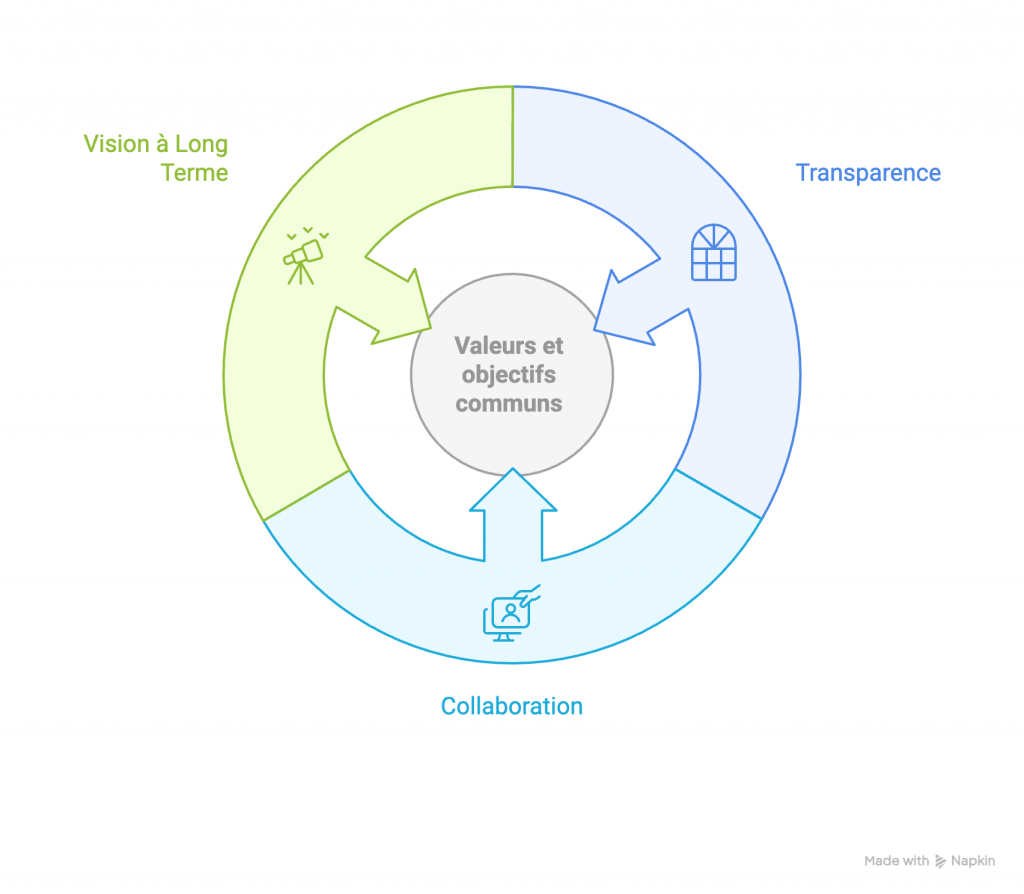

Au premier regard, le monde du logiciel libre (open source) et celui du développement durable semblent distincts : l’un concerne le numérique et les communs informationnels, l’autre les écosystèmes naturels et la gestion des ressources physiques. Pourtant, ces deux mouvements reposent sur des valeurs partagées et convergent vers un même objectif d’intérêt général.

Transparence et ouverture : La transparence est un pilier central de l’open source, où le code source est ouvert et accessible à tous. Cette transparence, gage de confiance et de qualité, est également indispensable pour mesurer et réduire l’impact environnemental dans tous les secteurs. Que ce soit pour suivre les émissions de CO₂ d’une entreprise ou l’efficacité d’une politique climatique, il faut des données ouvertes et vérifiables. De même, la culture du partage des connaissances caractéristique de l’open source se retrouve dans le développement durable : aucun acteur seul ne peut résoudre la crise écologique, il faut mutualiser les savoirs et diffuser librement les solutions (bonnes pratiques d’agriculture durable, innovations techniques vertes, etc.). En ce sens, open source et durabilité environnementale sont complémentaires, car tous deux profitent au plus grand nombre sur le long terme et misent sur autre chose que la seule recherche de profit, en valorisant la connaissance partagée, l’amélioration continue et l’engagement de communautés au service du bien commun.

Collaboration et innovation distribuée : Le modèle open source démontre depuis des décennies que la collaboration ouverte entre des contributeurs du monde entier permet de développer des solutions robustes et innovantes, plus rapidement qu’en vase clos. Cet esprit de coopération sans frontières est également au cœur des initiatives de transition écologique, qui nécessitent de rassembler scientifiques, entreprises, citoyens et pouvoirs publics autour de projets communs. L’ouverture du code et des données favorise l’intelligence collective et l’émergence d’innovations frugales, adaptées aux besoins locaux. Ainsi, des projets open source axés sur la durabilité voient le jour aux quatre coins du monde pour répondre aux défis climatiques et environnementaux. L’implication d’une multitude d’acteurs aux compétences variées garantit une approche inclusive et créative, exactement ce qu’il faut pour repenser nos systèmes énergétiques, agricoles ou industriels sur des bases soutenables. En somme, plus il y a de cerveaux qui travaillent ouvertement sur un problème, meilleures sont les chances de trouver des solutions ingénieuses – c’est vrai pour un logiciel libre, et c’est tout aussi vrai pour la crise climatique.

Vision à long terme et intérêt général : Le développement durable vise par définition à satisfaire les besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Cette préoccupation de long terme se retrouve dans l’open source : les communautés du libre construisent des ressources communes (logiciels, connaissances) destinées à perdurer et à bénéficier à tous, plutôt que d’être accaparées par quelques-uns. Tout comme la durabilité écologique prône une gestion responsable des ressources naturelles, l’open source prône une gestion collective et pérenne des ressources numériques. Les deux approches invitent à sortir d’une logique purement mercantile ou court-termiste. En pratique, le mode de développement transparent et collaboratif de l’open source est considéré comme l’une des meilleures voies vers un développement véritablement durable, car il stimule l’innovation, la créativité et la coopération, plutôt que l’extraction effrénée de ressources. On peut ainsi établir un parallèle entre la sobriété et le recyclage prônés en écologie (ne pas gaspiller les ressources naturelles) et la réutilisation du code en open source : adopter une approche « open first » permet de réutiliser et recycler les briques logicielles existantes au lieu de réinventer la roue, de mutualiser les efforts et de partager les résultats, ce qui aboutit à des produits meilleurs tout en évitant du travail redondant – un gain d’efficacité qui s’accompagne aussi de moindres émissions, comme le souligne Amanda Brock (CEO d’OpenUK) : « adopter une approche ouverte permet de réutiliser et mutualiser le code, de partager et de collaborer autour des projets… ce qui contribue à développer les meilleurs produits tout en réduisant l’empreinte carbone ». En effet, chaque fois qu’un composant logiciel est réutilisé au lieu d’être redéveloppé à zéro, on économise de l’énergie et du temps de calcul, et on évite la production de nouveaux appareils – c’est l’équivalent numérique de l’économie circulaire.

En définitive, open source et transition écologique convergent sur l’essentiel : la nécessité de coopérer largement, de faire preuve de transparence et de responsabilité, et de placer l’intérêt général (bien-être des communautés, préservation de l’environnement) au-dessus des intérêts strictement privés. Ces valeurs communes expliquent pourquoi de plus en plus d’acteurs cherchent à lier communs numériques et communs environnementaux, pour aborder de front les enjeux du numérique et ceux de l’écologie.

« Communs numériques » et « communs naturels » : briser la frontière entre technologie et écologie

Historiquement, on a eu tendance à séparer les communs de la connaissance (logiciels libres, Wikipedia, données ouvertes…) et les communs naturels (eau, forêts, climat, biodiversité), comme s’il s’agissait de domaines sans rapport. Cette dichotomie reflète la grande séparation entre Nature et Culture héritée de la modernité. Cependant, des penseurs comme Bruno Latour invitent aujourd’hui à dépasser cette vision dualiste : il est temps de « faire atterrir » les communs numériques en les ancrant dans le monde physique et en les liant explicitement aux enjeux écologiques. Autrement dit, il faut cesser de concevoir Internet et les ressources numériques comme des entités dématérialisées flottant dans le « cyberespace », déconnectées des réalités matérielles. Au contraire, nos infrastructures numériques (centres de données, réseaux, terminaux) consomment de l’énergie et des matières premières, et les communs numériques (logiciels libres, plateformes collaboratives) peuvent et doivent être mis au service de communs plus tangibles comme le climat ou la biodiversité.

Il est intéressant de noter que les travaux pionniers d’Elinor Ostrom – Prix Nobel d’économie en 2009 pour ses recherches sur la gouvernance des biens communs – allaient déjà dans ce sens. Ostrom et sa collègue Charlotte Hess ont montré qu’on ne peut pas strictement séparer les communs informationnels de leur dimension matérielle : le partage des connaissances est un levier crucial pour gérer durablement des communs naturels. Par exemple, une communauté qui gère en commun une forêt ou un système d’irrigation a besoin de partager de l’information, de la même manière qu’une communauté de développeurs open source partage du code. Ostrom a documenté de nombreux cas où des communautés locales s’auto-organisent pour gérer durablement des ressources naturelles (forêts, pêcheries, pâturages) sans passer par la privatisation ou le contrôle centralisé, en élaborant leurs propres règles de gouvernance partagée. Ce principe d’auto-organisation communautaire se retrouve presque à l’identique dans le monde des communs numériques : les projets open source sont souvent gérés collectivement par leurs contributeurs, selon des règles décidées en commun, pour produire une ressource (logicielle) accessible à tous. On peut donc considérer que les principes qui permettent la réussite des communs naturels décrits par Ostrom (inclusion des parties prenantes, règles claires, mécanismes de surveillance mutuelle, résolution collaborative des conflits, etc.) sont tout aussi applicables aux communs numériques et vice-versa.

Suivre la recommandation de Bruno Latour de reconnecter les communs numériques à la terre consiste à reconnaître que nos activités digitales ont un impact matériel (pollution numérique, consommation énergétique) et simultanément que les outils numériques ouverts peuvent servir la cause écologique. Il s’agit en somme de ne plus opposer transition numérique et transition écologique, mais de les penser ensemble, de manière cohérente. Cette approche intégrée gagne du terrain : des chercheurs et militants évoquent désormais la nécessité d’un numérique « terrestre » (selon le terme de Latour) ou d’un numérique durable, où les technologies seraient développées et utilisées en tenant compte de leurs effets sur la planète et en visant le bien commun. Un numérique des communs, ouvert, transparent et sobre, peut devenir un atout pour l’écologie, à condition de l’orienter délibérément vers ces enjeux.

Heureusement, de plus en plus de passerelles se créent entre le milieu de l’open source et celui de la transition écologique. On voit par exemple des communautés de développeurs libres intégrer des préoccupations environnementales dans leurs projets : pratiques d’écoconception logicielle visant à réduire l’empreinte carbone du code, réflexion sur la consommation énergétique des infrastructures, etc.. Parallèlement, des initiatives écologiques adoptent les modèles ouverts et collaboratifs propres aux communs numériques pour démultiplier leur impact. La convergence est en marche, comme nous allons le voir avec des exemples concrets de projets open source au service de l’écologie.

Des projets open source au service de l’écologie : innovations ouvertes pour la planète

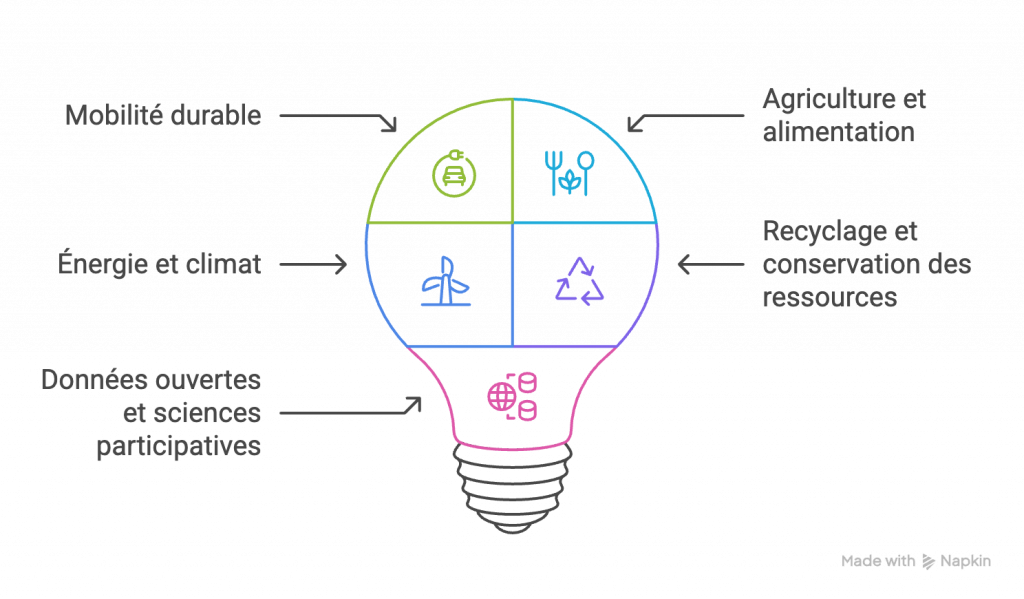

L’alignement entre la philosophie du libre et les modèles de transition écologique ne reste pas qu’au niveau des idées – il s’incarne dans de nombreuses initiatives concrètes. Que ce soit dans les transports, l’énergie, l’agriculture, la gestion des déchets ou la préservation de la biodiversité, on voit émerger des projets collaboratifs et ouverts qui apportent des solutions durables tout en impliquant largement les communautés. En voici un panorama non exhaustif, témoignant de cette convergence fructueuse entre open source et écologie.

Mobilité durable et plateformes coopératives ouvertes

Dans le domaine des transports, la réduction des émissions passe par le développement du covoiturage, de l’autopartage et d’autres modes de mobilité partagée. Un exemple emblématique est Mobicoop, une plateforme de covoiturage française 100% ouverte et coopérative. Issue du mouvement des communs, Mobicoop propose un service alternatif aux géants commerciaux, en publiant son code sous licence libre et en impliquant les utilisateurs dans sa gouvernance (sous forme de SCIC, société coopérative d’intérêt collectif).

L’objectif est de développer la mobilité partagée via une plateforme ouverte, transparente sur ses algorithmes, sans exploitation abusive des données. Ce modèle open source garantit que l’outil de covoiturage sert l’intérêt général (réduction du trafic et de la pollution) plutôt que l’enrichissement d’une seule entreprise. Mobicoop illustre parfaitement comment une initiative écologique (le covoiturage pour économiser l’énergie) gagne en crédibilité et en confiance grâce à l’open source, qui assure souveraineté numérique et coopération entre acteurs. D’autres projets similaires existent à travers le monde, misant sur des licences libres pour développer les transports doux (partage de vélos, transports en commun open data, etc.), convaincus que l’open source permet de mieux coordonner les efforts en faveur d’une mobilité durable.

Agriculture et alimentation : vers des communs technologiques au service de l’agroécologie

L’agriculture, secteur clé de la transition écologique, bénéficie elle aussi de l’apport de l’open source. En France, la coopérative L’Atelier Paysan a ouvert la voie en démontrant qu’on peut concevoir et diffuser du matériel agricole écologique en s’appuyant sur les communs. Cette coopérative d’agriculteurs, de techniciens et de chercheurs aide les paysans à créer et maintenir leurs propres machines adaptées à l’agroécologie, et publie librement les plans de ces équipements en open source. L’Atelier Paysan est né du constat que les tracteurs et outils des grands fabricants ne correspondaient pas aux besoins de la petite agriculture bio, et coûtaient cher en maintenance. La solution a été de « faire ensemble » : les agriculteurs, avec l’aide d’ingénieurs, conçoivent leurs propres machines (par exemple des outils de maraîchage, des motoculteurs à pédales, des moulins écologiques, etc.), puis la coopérative partage en ligne les plans et tutoriels en tant que communs numériques globaux.

Les résultats sont remarquables : des centaines de fermiers ont pu adopter ces outils open source, moins chers, réparables localement et parfaitement adaptés à des pratiques agroécologiques (respectueuses des sols, économes en énergie). L’approche collaborative de L’Atelier Paysan permet également de revitaliser des savoir-faire artisanaux et locaux (travail du métal, boiserie) et de diminuer la dépendance vis-à-vis des fournisseurs industriels. Ce succès a inspiré d’autres mouvements : on voit se multiplier les projets de « farm hack » ou de partage d’innovations paysannes en open source, que ce soit pour l’agriculture urbaine, la permaculture ou l’élevage durable. Au niveau international, le projet Open Source Ecology développe de son côté le concept de « Global Village Construction Set », une panoplie de machines open source (du tracteur à la presse à briques en passant par l’éolienne) destinées à bâtir des communautés autosuffisantes et résilientes. L’idée est de créer une économie open source où les plans de ces machines sont partagés librement, afin que n’importe quelle communauté puisse les fabriquer à moindre coût et entretenir localement ses équipements essentiels. L’agriculture open source préfigure ainsi un modèle plus coopératif, autonome et durable, où les outils nécessaires à nourrir la population deviennent des communs accessibles plutôt que des produits propriétaires.

Atelier de co-construction d’outils agricoles à L’Atelier Paysan (Isère) : agriculteurs, ingénieurs et bénévoles travaillent ensemble sur des machines open source adaptées à l’agroécologie. Les plans et tutoriels de ces machines sont ensuite partagés librement, incarnant la convergence entre savoir-faire paysan, innovation technique et communs numériques.

Open source pour l’énergie et le climat : vers des solutions partagées

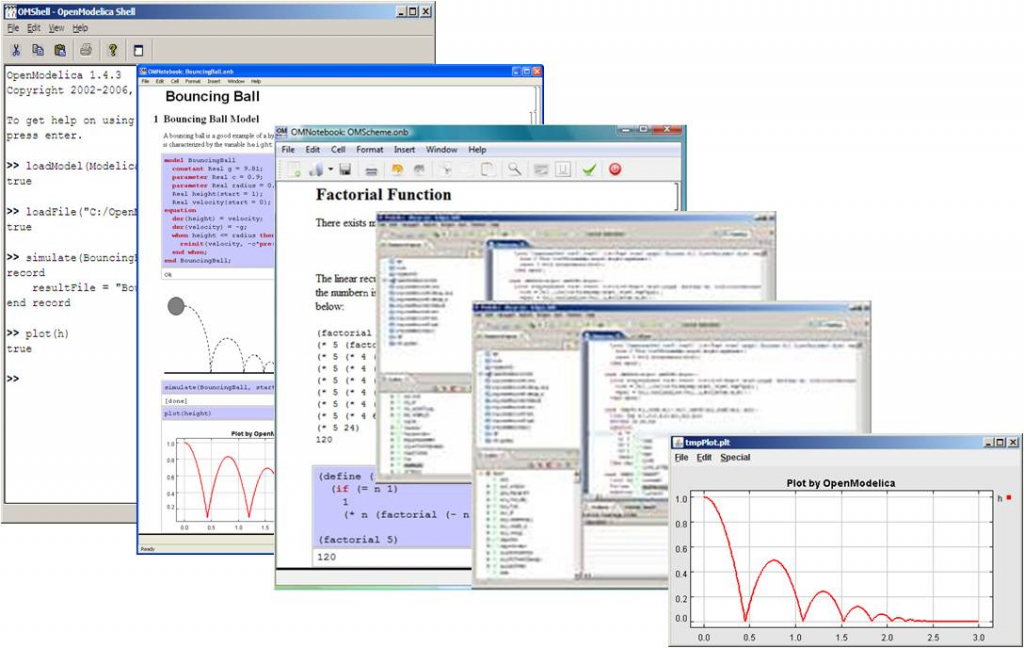

Le secteur de l’énergie est un autre terrain où l’approche open source apporte une contribution précieuse à la transition écologique. Face au défi de la décarbonation et du passage aux énergies renouvelables, l’innovation ouverte permet d’accélérer la diffusion des meilleures technologies. Par exemple, de nombreux outils de modélisation et de simulation énergétique sont disponibles en open source, tels que OpenModelica (environnement de modélisation multi-domaines) ou divers logiciels de gestion de l’énergie open source référencés par le SILL (Socle Interministériel de Logiciels Libres). Ces outils libres aident les collectivités et les chercheurs à planifier des systèmes énergétiques optimisés (réseaux électriques intelligents, micro-grids, pilotage de la consommation, etc.) sans dépendre de solutions propriétaires onéreuses. De plus, ils favorisent la transparence des modèles : les hypothèses et algorithmes étant ouverts, les décisions en matière d’énergie (par exemple, choisir tel mix énergétique ou telle politique de stockage) peuvent être mieux comprises et débattues démocratiquement.

Au-delà des logiciels, on voit émerger des matériels open source pour la production d’énergie renouvelable. Citons par exemple des designs libres d’éoliennes à faible coût, de panneaux solaires DIY, de méthaniseurs open hardware, etc., souvent partagés via des communautés de makers ou de fablabs. Ces innovations partagées permettent à des villages, des fermes ou des particuliers de s’équiper en technologies vertes en adaptant les plans à leurs ressources locales. L’accès libre aux plans et codes source garantit également qu’aucun monopole industriel ne freine la diffusion des solutions écologiques : chacun peut s’approprier la technologie et l’améliorer.

Un aspect crucial de la lutte contre le changement climatique est le suivi et l’analyse des données climatiques. Là encore, l’open source joue un rôle clé via des plateformes de données ouvertes et des outils de calcul collaboratif. Des projets comme Open Sustainable Technology recensent des centaines de logiciels libres dédiés au climat, à l’énergie durable, à la biodiversité et aux ressources naturelles. Leur mission est explicite : « rassembler des projets qui préservent les écosystèmes naturels grâce à des technologies, des données et des méthodes ouvertes ». De même, l’initiative OS-Climate portée par la Fondation Linux vise à développer en open source des outils d’aide à la décision climatique pour le secteur financier (afin d’orienter les investissements vers des activités bas-carbone). Ces exemples montrent que l’open source a le potentiel de devenir un moteur central de la protection de l’environnement, en démocratisant l’accès aux technologies et aux connaissances nécessaires pour préserver les conditions de vie sur Terre.

Recycler et économiser les ressources grâce aux communs

Le principe des communs ouverts s’applique tout particulièrement à l’économie circulaire et à la gestion des déchets. Un projet notable est Precious Plastic, une initiative née aux Pays-Bas qui propose des machines open source pour recycler le plastique à petite échelle.

Lancé en 2013 par le designer Dave Hakkens, Precious Plastic met en libre accès les plans de broyeuses, d’extrudeuses, d’injecteuses de plastique recyclé, afin que n’importe qui puisse monter son propre atelier de recyclage local. Il s’agit à la fois d’une communauté en ligne de plus de 40 000 membres autour du monde et d’un réseau physique de « workspaces » où ces machines sont construites et utilisées pour transformer des déchets plastiques en nouveaux objets du quotidien. Le projet est entièrement open hardware et s’inscrit explicitement dans la logique des communs : Precious Plastic est décrit comme « un projet de recyclage plastique open source et un commun numérique ». Son succès démontre la puissance du partage libre : plutôt que de breveter ces machines ou de vendre des franchises, les concepteurs ont choisi d’en faire un bien commun global, démultipliant ainsi son adoption. Aujourd’hui, on trouve des ateliers Precious Plastic en France, au Kenya, en Inde, etc., tous adaptant les designs aux matériaux disponibles et aux besoins locaux. C’est un bel exemple de convergence entre open source et démarche écologique concrète : la connaissance ouverte permet de diffuser un système de recyclage partout où il peut être utile, et chaque communauté peut contribuer à améliorer les plans, créant un cercle vertueux d’innovation.

Sur le même principe, on voit apparaître des projets open source pour réduire le gaspillage et prolonger la durée de vie des produits : réparabilité des appareils électroniques (avec des tutoriels ouverts type iFixit), conception de biens modulaires et open hardware pour faciliter la maintenance, plateformes de partage d’objets… Autant d’approches qui rejoignent les 5R de la sobriété numérique (Refuser, Réduire, Réutiliser, Réparer, Recycler) en s’appuyant sur le libre. Le logiciel libre joue un rôle crucial dans la durabilité des équipements électroniques : grâce à lui, des développeurs peuvent maintenir à jour des appareils anciens quand les fabricants ne le font plus, évitant qu’ils ne deviennent obsolètes. Par exemple, de vieux ordinateurs peuvent continuer à fonctionner sous Linux alors que plus aucune mise à jour Windows n’est fournie, ce qui prolonge leur vie et évite de nouveaux déchets électroniques. C’est un point capital car la fabrication initiale représente ~75% de l’empreinte carbone d’un équipement numérique; mieux vaut donc le garder en service le plus longtemps possible. Conscient de cela, le législateur français a même inscrit dans la loi le rôle du logiciel libre pour lutter contre l’obsolescence : depuis janvier 2025, la loi REEN (Réduction de l’Empreinte Environnementale du Numérique) impose aux grandes collectivités de prévoir un plan d’action pour allonger la durée de vie du matériel et encourager les solutions libres. Cela rejoint l’idée du « droit à la réparation », également mise en avant par l’ADEME (Agence de la transition écologique) qui souligne que le libre permet aux usagers de reprendre la main sur leurs appareils et de les faire durer plus longtemps. Ainsi, de la gestion des déchets plastiques à la lutte contre l’obsolescence programmée, l’open source offre des réponses concrètes pour économiser les ressources, recycler et limiter les pollutions, en outillant citoyens et collectivités avec des solutions libres.

Open data et sciences participatives : la connaissance ouverte au service de la planète

Un dernier volet à mentionner dans cette convergence concerne l’open data environnemental et les communs de connaissance liés à l’écologie. De nombreuses données cruciales pour la transition (mesures de qualité de l’air, données climatiques, cartes de biodiversité, statistiques énergétiques…) sont désormais publiées en open data par les gouvernements ou collectées via des projets citoyens. Par exemple, le service public français promeut l’ouverture des données à travers des plateformes comme data.gouv.fr, ce qui permet à des développeurs ou des chercheurs de créer des applications pour l’environnement (visualiser la pollution en temps réel, optimiser les transports, etc.). Des projets comme OpenStreetMap, le fameux atlas mondial collaboratif, jouent un rôle important en cartographiant librement les infrastructures (pistes cyclables, cours d’eau, zones inondables…) utiles aux aménagements durables. OpenStreetMap est souvent utilisé par les collectivités pour des plans de mobilité douce ou des diagnostics territoriaux, preuve que le commun numérique (la carte ouverte) sert directement l’intérêt écologique local.

On assiste aussi à un essor des sciences citoyennes et projets participatifs rendus possibles grâce au libre : par exemple, des capteurs open hardware à bas coût permettent aux habitants de mesurer la qualité de l’air ou le bruit dans leur ville et de partager ces données, renforçant l’action publique. Des plateformes collaboratives comme WikiEnergy ou Open Food Facts (base de données libre sur les produits alimentaires) mettent en commun des informations précieuses pour guider des choix de consommation plus responsables et pousser les industriels à s’améliorer (moins d’emballages, circuits courts, etc.). Creative Commons, le fameux système de licences libres pour les contenus, a facilité la diffusion de connaissances environnementales (rapports, photos, documentation) en autorisant leur réutilisation par tous. On peut penser par exemple aux publications du GIEC ou de l’Agence européenne de l’environnement, souvent placées sous licence libre pour qu’elles soient traduites, partagées largement et intégrées dans des outils éducatifs. Cet esprit d’ouverture de l’information est crucial pour sensibiliser et mobiliser la société autour des enjeux de la transition écologique.

En résumé, du logiciel au matériel, de la donnée à la connaissance, l’open source irrigue de nombreux projets concrets en faveur de l’écologie. Cette pluralité d’initiatives – qu’elles concernent la mobilité, l’agriculture, l’énergie, le recyclage ou la sensibilisation – démontre que la philosophie du libre et la cause environnementale se renforcent mutuellement. En mutualisant les efforts et en rendant les solutions accessibles à tous, on accélère leur adoption tout en évitant les écueils d’une innovation capturée par quelques intérêts privés.

Politiques publiques et entreprises : reconnaître l’open source comme levier de transition

Il importe désormais que les décideurs – élus, administrations, dirigeants d’entreprises – intègrent pleinement cette alliance entre open source et développement durable dans leurs stratégies. Plusieurs signaux montrent que cette prise de conscience est en cours.

En France, l’ADEME a explicitement souligné le rôle du logiciel libre pour un numérique responsable. Dans un avis publié en 2025, l’agence recommande de financer en priorité des solutions numériques ouvertes, y voyant des avantages multiples : réduction des coûts, flexibilité, moindre impact environnemental et renforcement de la souveraineté numérique. Elle préconise même de lancer des appels à projets de communs numériques dans les territoires et les filières industrielles, afin de catalyser l’émergence d’outils open source au service de la transition écologique locale. C’est là une validation officielle de l’approche « communs » comme vecteur d’innovation durable. La loi REEN, mentionnée plus haut, consacre également cette orientation en obligeant les grandes collectivités à adopter des plans de sobriété numérique incluant le recours à des solutions libres. Certaines villes ont déjà emboîté le pas en migrant leurs systèmes vers l’open source, ce qui leur permet au passage de prolonger la durée de vie du matériel et de réduire les déchets électroniques – la ville de Nancy, par exemple, a communiqué sur l’allongement du cycle de renouvellement de ses ordinateurs grâce aux logiciels libres, rejoignant ainsi les objectifs écologiques.

Du côté des entreprises et des organisations, on observe également un intérêt croissant pour l’open source dans le cadre de leurs politiques RSE (responsabilité sociétale des entreprises) et de leurs engagements climat. Un rapport de la Linux Foundation met en évidence de nombreux projets open source visant les Objectifs de développement durable de l’ONU, et souligne que les communautés libres offrent un puissant accélérateur pour atteindre ces objectifs (qu’il s’agisse d’énergie propre, d’eau saine, de villes durables ou de consommation responsable). Les grandes entreprises Tech, souvent contributrices majeures de projets open source, intègrent désormais des critères de durabilité dans leurs initiatives ouvertes – par exemple en optimisant le code pour qu’il consomme moins d’énergie ou en publiant en open source des outils internes de suivi carbone pour que toute la filière en bénéficie.

Surtout, l’open source apporte aux organisations une agilité et une capacité d’innovation précieuse face aux défis de la transition. Contrairement aux solutions propriétaires figées, les technologies ouvertes peuvent être adaptées sur-mesure aux besoins locaux, sans dépendance vis-à-vis d’un fournisseur. Cela permet par exemple à une collectivité territoriale de co-développer avec d’autres un logiciel de gestion énergétique communal et de le partager, plutôt que d’acheter un produit standard peu flexible. Cette autonomie technologique va de pair avec la souveraineté numérique, enjeu cher à de nombreux décideurs européens. On considère désormais que l’open source est un atout stratégique pour la souveraineté numérique de l’Europe – 9 organisations publiques sur 10 en sont convaincues – et on pourrait dire qu’il en va de même pour la souveraineté écologique, c’est-à-dire la capacité d’un État ou d’une région à mener sa transition sans être à la merci de brevets ou de solutions fermées détenues ailleurs. Dans un monde où les technologies vertes sont vitales (pensez aux batteries, aux réseaux intelligents, aux outils d’adaptation au climat), il est prudent d’en garder la maîtrise via l’open source.

Enfin, soulignons que soutenir l’alliance du libre et du durable, c’est aussi encourager un changement culturel. Pour qu’une transition écologique profonde advienne, il faut repenser nos façons de travailler ensemble, de partager le savoir, de gouverner les projets. Le mode de développement open source, participatif et transparent, offre un modèle inspirant qui peut être transposé au-delà du numérique. Des approches comme les « communs urbains » ou les laboratoires d’innovation ouverte en ville montrent comment les citoyens, entreprises et associations peuvent co-concevoir des solutions locales (jardins partagés, circuits courts, recycleries…) en s’inspirant de la gouvernance des communs numériques. Ainsi,

l’open source n’est pas qu’une question de logiciels : c’est un état d’esprit fait d’entraide, de libre accès et de créativité collective, parfaitement en phase avec l’esprit de la transition écologique qui appelle à la solidarité et à la co-responsabilité.

Un futur ouvert et durable à construire ensemble

Plus que jamais, l’heure est à décloisonner les approches et à unir les forces pour relever les défis environnementaux. L’open source et le développement durable forment un tandem puissant : l’un apporte la culture de la collaboration et de l’ouverture qui démultiplie l’innovation, l’autre fixe le cap d’un progrès soutenable et inclusif. Leurs philosophies se rejoignent et leurs champs d’action se complètent. En combinant les deux, on obtient un cercle vertueux où les solutions techniques sont partagées librement, améliorées continuellement par la communauté, et orientées vers le bien commun de la planète.

Il revient donc aux décideurs publics et privés de saisir cette opportunité. Pour les collectivités territoriales, intégrer l’open source dans les stratégies de transition (qu’il s’agisse de numérique responsable, d’énergie, de mobilité ou d’économie circulaire) peut apporter flexibilité, transparence et autonomie, tout en stimulant le tissu local d’acteurs (PME du libre, fablabs, associations). Pour les entreprises, soutenir des projets open source écologiques – ou ouvrir leurs propres innovations – peut accélérer les avancées tout en renforçant leur image et leur attractivité auprès de talents en quête de sens. Des partenariats inédits peuvent émerger entre collectivités, chercheurs, start-ups et communautés de développeurs pour co-construire les outils de demain, à l’image de ces collaborations agriculturelles ou énergétiques que nous avons évoquées.

En filigrane, c’est un nouveau modèle de société qui se dessine, fondé sur les communs, la résilience et la coopération. Comme l’affirme l’Open Sustainable Technology initiative,

« le mouvement open source, en démocratisant le développement technologique et la création de connaissances, a le potentiel de devenir le moteur central de la préservation de la stabilité de notre environnement ».

En d’autres termes, ouvrir le code, les données et les savoirs, ce n’est pas seulement une affaire de technologie, c’est aussi un choix de société durable.

Ainsi, allier l’open source et la transition environnementale n’est pas une lubie de geeks idéalistes, mais bel et bien une stratégie gagnante pour innover plus vite, pour mobiliser plus largement, et pour s’assurer que les solutions appartiennent à tout le monde plutôt qu’à une minorité. Libre et durable vont de pair : en partageant librement nos meilleures idées et en travaillant collectivement à les mettre en œuvre, nous augmentons nos chances de léguer aux générations futures une planète habitable et des outils pour en prendre soin. C’est pourquoi open source et écologie ne doivent plus être pensés séparément, mais unis dans une même dynamique de progrès commun. Aux acteurs de terrain maintenant de faire vivre cette alliance, en tout cas c’est la démarche dans laquelle nous nous inscrivons avec Kosmio, pour qu’émerge un avenir à la fois technologique et écologique, prospère et solidaire, bref un avenir ouvert et durable.