En 2025, la France se trouve à un tournant critique de son action pour le climat.

Après une décennie de records de chaleur et d’événements extrêmes, le Haut Conseil pour le climat dresse un constat sans appel : la réduction des émissions ralentit, le pilotage politique s’affaiblit, et les inégalités face aux impacts du réchauffement se creusent.

Ce n’est plus seulement la trajectoire environnementale du pays qui est en jeu, mais la gouvernance climatique elle-même — cette capacité à coordonner, planifier et financer une transition juste, durable et partagée.

Le rapport 2025 alerte sur un risque de « décrochage » : sans relance du pilotage écologique, la neutralité carbone à l’horizon 2050 restera un mirage. Pourtant, les solutions existent — elles passent par une meilleure planification, une justice sociale accrue et une cohérence financière à long terme.

Face à l’urgence, la question n’est donc plus de savoir si la transition doit avoir lieu, mais comment la conduire sans laisser personne de côté.

I. Une planète au bord de la surchauffe

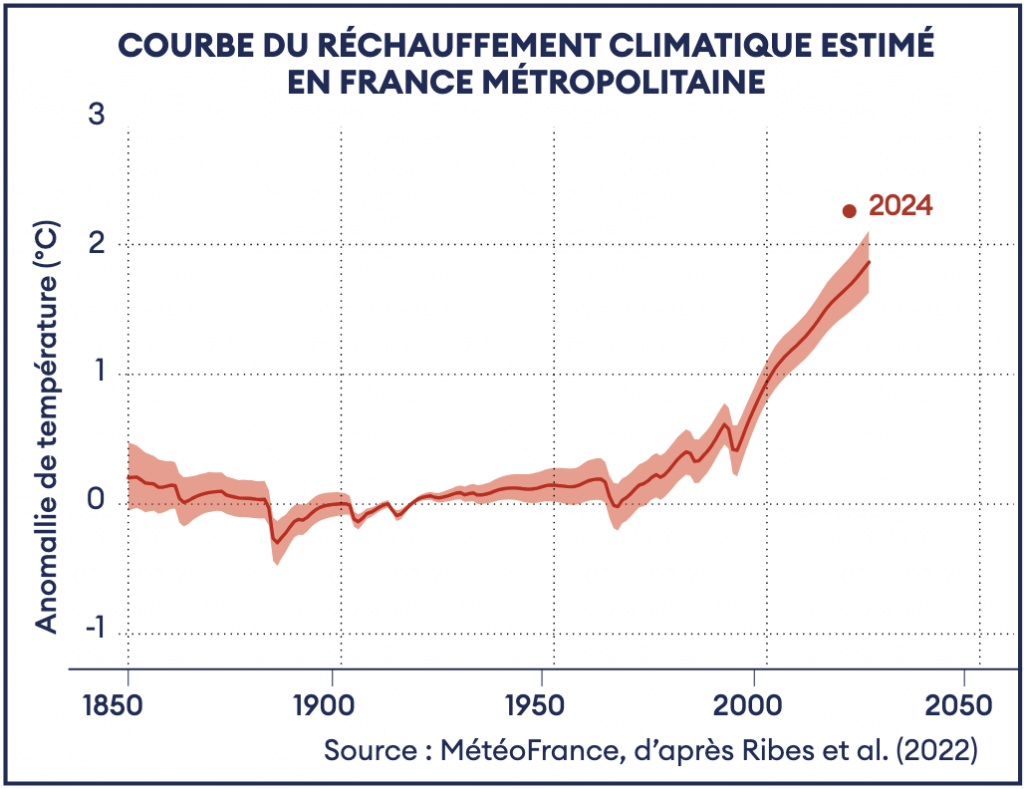

L’année 2024 restera dans les annales comme celle de tous les records. En France, la température moyenne a dépassé de +2,2 °C le niveau préindustriel, tandis qu’à l’échelle mondiale, le seuil symbolique de +1,5 °C a été franchi pour la première fois. Ce réchauffement n’est plus une prévision : c’est une réalité mesurable, qui transforme profondément nos sociétés.

Les vagues de chaleur, désormais trois fois plus fréquentes qu’au début du siècle, pèsent sur la santé publique. En 2024, la France a connu une surmortalité estivale marquée et une épidémie record de dengue en Guyane, signe d’une expansion des maladies tropicales en zone tempérée. Les impacts touchent tous les secteurs :

- l’agriculture, avec des rendements céréaliers au plus bas depuis quarante ans ;

- les infrastructures, fragilisées par les inondations et les tempêtes ;

- les écosystèmes, qui perdent leur capacité à stocker le carbone.

Ce constat scientifique s’accompagne d’un message politique clair : les effets du dérèglement climatique ne sont plus uniformes. Ils accentuent les inégalités territoriales et sociales, exposant davantage les populations les plus fragiles. L’accès à l’eau, à un logement adapté ou à des solutions de mobilité devient un enjeu de justice environnementale.

La gouvernance climatique doit donc répondre à une double exigence : préserver la stabilité écologique tout en garantissant l’équité sociale. Or, c’est précisément sur ce point que la France semble perdre pied : les décisions s’accumulent, mais la cohérence d’ensemble fait défaut.

II. Le ralentissement français : un signal d’alarme

Après plusieurs années de progrès mesurés, la dynamique climatique française s’essouffle. En 2024, les émissions de gaz à effet de serre ont reculé de seulement 1,8 %, contre 6,8 % en 2023. Un ralentissement brutal qui traduit moins un épuisement des leviers techniques qu’un affaiblissement du pilotage politique.

Un cadre réglementaire en suspens

Le rapport du Haut Conseil pour le climat pointe une situation préoccupante : la Stratégie nationale bas carbone (SNBC 3) et la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3), deux textes clés de la planification écologique, n’ont toujours pas été publiées.

Seul le Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC 3) a vu le jour. Résultat : les acteurs publics, économiques et territoriaux naviguent sans visibilité. Les investissements nécessaires à la transition sont retardés, faute de cadre stable et de cap clair.

Des émissions qui stagnent, des causes structurelles

Le ralentissement touche presque tous les secteurs :

- Transports : encore premier émetteur, le rythme de décarbonation s’est ralenti malgré la montée des véhicules électriques.

- Bâtiments : les rénovations globales progressent trop lentement ; l’hiver doux de 2024 masque une faible performance structurelle.

- Agriculture : freinée par les tensions sociales et la dépendance aux intrants fossiles.

- Industrie : amorce d’une réindustrialisation verte, mais encore trop marginale face aux besoins.

Le rapport insiste : la baisse enregistrée en 2024 tient davantage aux conditions météorologiques favorables qu’à l’efficacité des politiques publiques. Autrement dit, la France a respecté son budget carbone grâce à la météo, pas à la maîtrise de ses émissions.

Un risque de perte de confiance

L’affaiblissement du Secrétariat général à la planification écologique, pourtant créé pour piloter la transition, symbolise cette perte de gouvernance. Le manque de coordination entre ministères et la succession de mesures partielles génèrent un sentiment d’instabilité.

Or, la transition ne peut reposer que sur la cohérence et la continuité de l’action publique. Sans cela, la crédibilité des engagements climatiques français — et la confiance des citoyens — s’effritent.

La France n’a pas seulement besoin de baisser ses émissions : elle doit retrouver un cap, une méthode et une gouvernance capables d’assurer la continuité de son effort écologique.

III. Trois leviers pour relancer l’action climatique

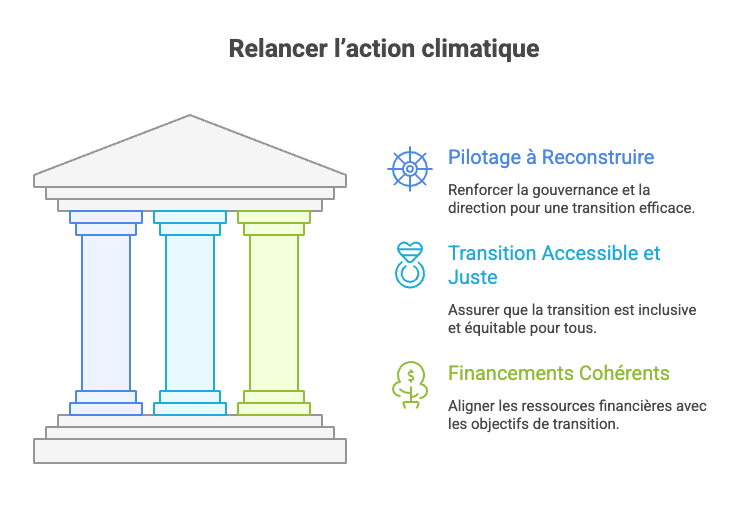

Le rapport 2025 du Haut Conseil pour le climat dresse un constat lucide : la France ne manque ni de lois, ni d’objectifs, mais d’un pilotage cohérent et d’une vision partagée. Pour relancer l’action climatique, trois leviers apparaissent décisifs : renforcer la gouvernance, rendre la transition équitable et assurer la stabilité des financements.

1. Un pilotage à reconstruire

La première urgence concerne la reconstruction du cadre de gouvernance climatique.

L’affaiblissement du Secrétariat général à la planification écologique a laissé un vide dans la coordination de la transition. Résultat : des politiques morcelées, une visibilité réduite pour les entreprises et les territoires, et une difficulté à anticiper les effets des transformations.

Le HCC appelle à une relance de la planification écologique, non pas comme un simple outil administratif, mais comme une véritable boussole stratégique.

Cela implique :

- de publier rapidement la Stratégie nationale bas carbone (SNBC 3) et la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE 3) ;

- d’évaluer régulièrement les effets des politiques publiques ;

- et d’associer davantage les collectivités locales, souvent en première ligne face aux impacts climatiques.

Sans pilotage fort et lisible, la transition reste une somme d’initiatives éparses plutôt qu’un projet collectif.

2. Une transition accessible et juste

Deuxième levier : la justice climatique.

La transition ne peut réussir que si elle est socialement acceptable. Or, les écarts se creusent :

les ménages modestes, les habitants des zones rurales et les travailleurs exposés sont les premiers touchés par les effets du changement climatique… et les derniers à bénéficier des solutions bas carbone.

Le rapport préconise :

- un meilleur ciblage des aides publiques (comme MaPrimeRénov’ ou le bonus écologique) pour réduire les inégalités d’accès ;

- une concertation plus large avec les populations concernées ;

- et un accompagnement renforcé des transitions professionnelles, notamment dans les secteurs exposés (industrie, transport, énergie).

Une gouvernance climatique équitable suppose donc d’intégrer les enjeux sociaux au cœur de la planification, afin que la lutte contre le réchauffement devienne aussi un levier de cohésion nationale.

3. Des financements cohérents avec les ambition

Enfin, sans financement stable, la transition reste théorique.

Le HCC pointe un décalage croissant entre les objectifs climatiques et les moyens budgétaires.

L’instabilité des aides publiques, les subventions persistantes aux énergies fossiles et l’absence de visibilité pluriannuelle freinent l’investissement privé.

Parmi les leviers identifiés :

- une programmation budgétaire pluriannuelle dédiée à la transition bas carbone ;

- la suppression progressive des soutiens aux énergies fossiles ;

- et l’intégration du système européen de quotas SEQE-UE 2, prévu pour 2027, afin de mieux orienter les signaux-prix vers des comportements durables.

Autrement dit, il ne s’agit plus seulement d’investir “plus”, mais d’investir “mieux”, avec une cohérence entre ambition climatique et justice sociale.

IV. Vers une relance européenne et mondiale

Alors que la France cherche à réaffirmer son cap climatique, la scène internationale offre à la fois des signaux d’espoir et des défis considérables. Dix ans après l’Accord de Paris, la COP30, prévue en novembre 2025 à Belém (Brésil), marquera un tournant : celui du bilan de crédibilité des engagements climatiques.

Pour la France et l’Union européenne, il ne s’agit plus seulement de tenir des promesses, mais de redéfinir leur leadership dans un monde fragilisé par les tensions énergétiques, économiques et sociales.

Une Europe à la croisée des chemins

L’Europe demeure le continent qui se réchauffe le plus rapidement. Entre 1980 et 2023, les pertes économiques liées aux événements climatiques extrêmes ont atteint près de 740 milliards d’euros. Les vagues de chaleur de l’été 2022, à elles seules, ont causé jusqu’à 70 000 décès prématurés.

Face à cette réalité, l’Union européenne s’est engagée sur la voie d’une neutralité climatique d’ici 2050, avec un objectif intermédiaire de –55 % d’émissions nettes en 2030.

Mais la guerre en Ukraine, la dépendance énergétique et la hausse du coût de la vie ont mis en lumière une tension majeure : comment concilier ambition climatique et souveraineté économique ?

C’est là que la gouvernance climatique européenne doit évoluer : non plus en addition de réglementations, mais en stratégie intégrée, capable de sécuriser les approvisionnements, de protéger les plus vulnérables et de stimuler l’innovation bas carbone.

L’action climatique peut devenir un moteur de souveraineté, à condition d’articuler écologie, justice sociale et compétitivité.

Le rôle attendu de la France

Pour le Haut Conseil pour le climat, la France a une carte diplomatique majeure à jouer. En s’appuyant sur son expérience de la planification écologique, elle peut défendre une approche fondée sur deux principes : solidarité internationale et justice climatique.

À Belém, la voix française sera attendue sur plusieurs fronts :

- la mise en œuvre effective de l’Accord de Paris à l’échelle mondiale ;

- le soutien aux pays les plus vulnérables via le Fonds social pour le climat ;

- et la promotion d’un plan de sortie concertée des énergies fossiles au sein de l’UE.

Ce leadership suppose toutefois d’être exemplaire sur la scène intérieure. Sans une gouvernance stable et inclusive, la France risque de perdre sa crédibilité internationale — et avec elle, la possibilité d’influencer les négociations à venir.

Une gouvernance climatique mondiale à réinventer

Le défi dépasse désormais les frontières. La baisse des émissions observée en Chine en 2024, pour la première fois depuis des décennies, montre que le changement d’échelle est possible. Mais la trajectoire collective reste insuffisante pour contenir le réchauffement sous 2 °C.

Chaque dixième de degré compte, rappelle le rapport. Et chaque décision politique, budgétaire ou énergétique, engage désormais la stabilité des sociétés.

Relancer la gouvernance climatique mondiale, c’est reconnaître que le climat n’est pas seulement une question environnementale, mais un enjeu de sécurité, de santé publique et de justice planétaire. La France et l’Europe disposent encore d’un rôle moteur — à condition de renouer avec la cohérence, la solidarité et l’ambition.

L’action climatique n’est pas une contrainte : c’est un projet collectif. Sa réussite dépendra moins des technologies que de notre capacité à gouverner le changement, équitablement et durablement.

Conclusion : Retrouver le sens du cap

La France n’est pas en manque d’ambition climatique. Elle dispose d’une expertise scientifique reconnue, d’un socle législatif solide et d’une société civile de plus en plus mobilisée. Pourtant, le rapport 2025 du Haut Conseil pour le climat le rappelle avec force : l’efficacité de l’action dépend moins des objectifs que de la gouvernance.

Sans pilotage clair, la transition écologique se fragmente. Sans justice sociale, elle se heurte à la défiance. Et sans cohérence financière, elle s’essouffle avant même d’avoir produit ses effets.

Relancer la gouvernance climatique, c’est donc bien plus qu’une réforme administrative : c’est redonner un cap collectif, articulant urgence écologique, équité sociale et stabilité économique.

À l’heure où les repères se brouillent et où la planète s’échauffe plus vite que nos politiques publiques, la France doit renouer avec une vision de long terme — planifiée, inclusive et juste.

Car la transition n’est pas une option : elle est la condition même de notre sécurité, de notre santé et de notre cohésion.

Et si la décennie à venir doit marquer un tournant, alors qu’elle soit celle où la France aura choisi non pas la résignation, mais la cohérence.