Face à l’urgence climatique, les crédits carbone se présentent comme un outil interessant pour compléter les réductions d’émissions de gaz à effet de serre (GES). Mais au-delà des apparences, il est crucial de garantir la qualité et la transparence de ces crédits pour éviter le greenwashing. Cet article a pour but de balayer globalement cet univers des crédits carbone, en abordant :

- Les concepts clés (neutralité carbone vs. zéro émission nette)

- La diversité des projets à impact positif

- Les différentes approches de séquestration du carbone

- Les critères de qualité et les standards de certification

- Le rôle des coopératives carbone et

- Le processus rigoureux de création et valorisation des crédits

1. Comprendre les Crédits Carbone et le greenwashing

Les crédits carbone, c’est quoi ?

Les crédits carbone sont un instrument financier représentant une tonne de dioxyde de carbone (CO₂) ou l’équivalent en autres gaz à effet de serre (GES) qui n’a pas été émise ou qui a été retirée de l’atmosphère grâce à des projets spécifiques. Ils se divisent en deux catégories principales : les crédits carbone réglementaires et les crédits carbone volontaires.

Crédits carbone réglementaires :

Ces crédits sont intégrés dans des systèmes de plafonnement et d’échange d’émissions mis en place par des gouvernements ou des organisations internationales pour atteindre des objectifs de réduction des GES. Les entités soumises à ces régulations reçoivent ou achètent des quotas d’émission, chaque quota correspondant à une tonne de CO₂e. Si une entité émet moins que son quota, elle peut vendre l’excédent sous forme de crédits carbone à d’autres entités qui dépassent leurs limites.

Par exemple, le Système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE-UE) impose un plafond sur les émissions totales des secteurs concernés et permet aux entreprises de négocier des quotas pour respecter leurs obligations. Ce mécanisme incite financièrement les entreprises à réduire leurs émissions, car elles peuvent vendre leurs quotas excédentaires ou doivent acheter des quotas supplémentaires si elles dépassent leurs allocations.

Crédits carbone volontaires :

Indépendamment des obligations légales, les crédits carbone volontaires permettent aux entreprises, organisations ou individus de « compenser » volontairement leurs émissions en finançant des projets qui réduisent ou séquestrent des GES. Ces projets peuvent inclure la reforestation, le développement d’énergies renouvelables, l’amélioration de l’efficacité énergétique ou la gestion des déchets.

Les crédits volontaires sont généralement certifiés par des standards reconnus internationalement, tels que le Verified Carbon Standard (VCS) ou le Gold Standard, qui assurent la qualité et l’intégrité des réductions d’émissions revendiquées. Les entités choisissent d’acheter ces crédits pour diverses raisons, notamment pour améliorer leur image de marque, répondre aux attentes des parties prenantes ou par conviction environnementale.

Principales différences entre les deux types de crédits :

- Cadre juridique : Les crédits réglementaires sont encadrés par des lois et des régulations spécifiques, tandis que les crédits volontaires relèvent d’initiatives privées sans obligation légale.

- Participants : Les crédits réglementaires concernent principalement les industries à fortes émissions soumises à des plafonds d’émission, alors que les crédits volontaires sont accessibles à toute entité souhaitant compenser ses émissions sur une base volontaire.

- Marché : Le marché réglementaire est structuré et supervisé par des autorités gouvernementales ou internationales, avec des mécanismes d’allocation et de conformité définis. Le marché volontaire est plus flexible, avec des transactions de gré à gré et une variété de standards de certification.

En résumé, les crédits carbone réglementaires sont des outils de conformité imposés par des régulations pour limiter les émissions de GES, tandis que les crédits carbone volontaires offrent une voie pour les entités souhaitant volontairement compenser leurs émissions et soutenir des initiatives environnementales. Ils représentent une quantité de carbone séquestré ou évité par la mise en oeuvre de projets dont l’additionnalité (i.e. la légitimité) financière et environnementale a été prouvée et vérifiée.

Les crédits carbones permettent aux organisations d’être sûres de la qualité des projets qu’elles financent (reforestation, énergies renouvelables, etc.) pour « compenser » ou plutôt contribuer financièrement à la séquestration ou à l’éviction d’émissions qu’elles n’arrivent pas à réduite.

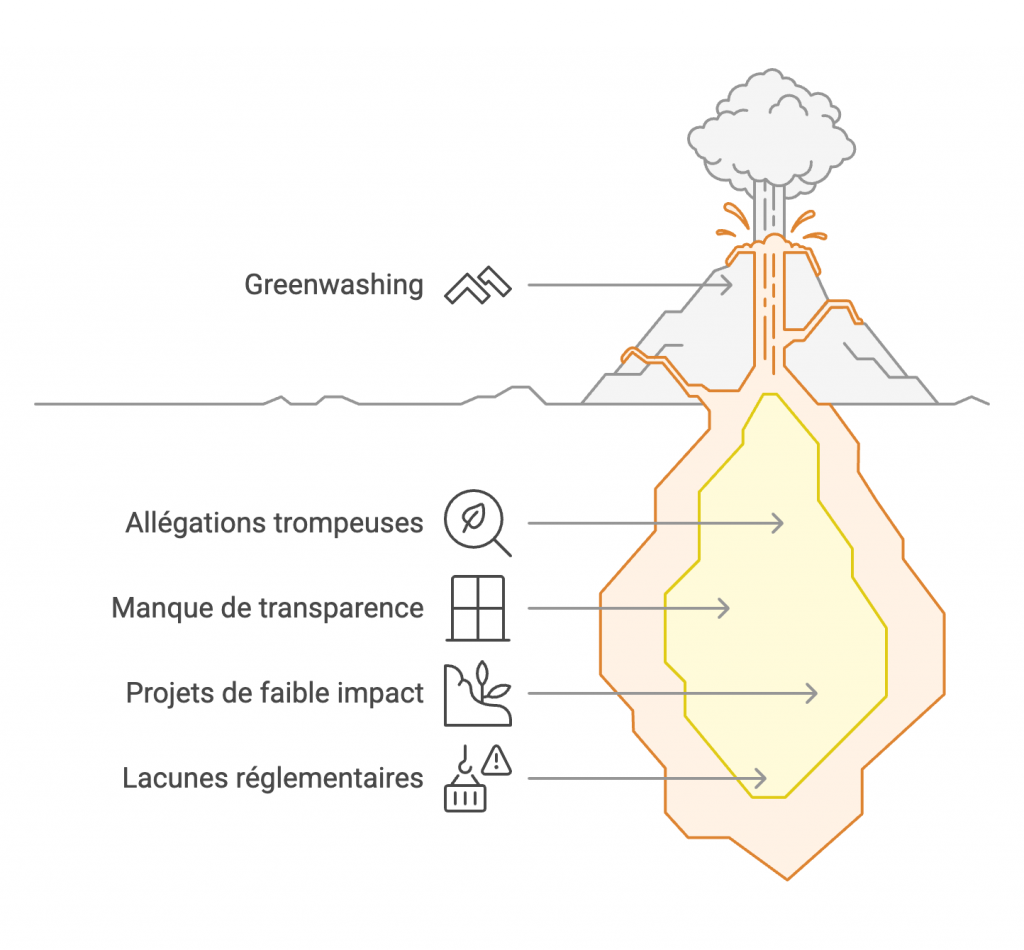

Le GreenWashing

Le greenwashing, ou écoblanchiment, est une stratégie de communication utilisée par certaines organisations pour se donner une image trompeuse de responsabilité écologique, sans actions concrètes correspondantes. Cela peut inclure l’utilisation de termes vagues comme « naturel » ou « vert », des images suggestives, ou des allégations environnementales non fondées, visant à induire le public en erreur sur les pratiques réelles de l’entreprise.

Les principales dérives liées aux crédits carbones :

- Le greenwashing lié aux crédits carbone se manifeste par plusieurs pratiques trompeuses qui peuvent induire le public en erreur sur l’impact réel des actions environnementales d’une entreprise comme par exemple :

- 1. Des allégations trompeuses :

- Certaines entreprises se déclarent « neutres en carbone » tout en continuant à émettre des quantités significatives de gaz à effet de serre. Elles compensent ces émissions en achetant des crédits carbone, mais cette approche peut être trompeuse si elle ne s’accompagne pas d’efforts réels pour réduire les émissions à la source. Par exemple, une entreprise pourrait financer des projets de reforestation tout en maintenant des pratiques industrielles polluantes, donnant ainsi une fausse impression de neutralité carbone.

- 2. Un manque de transparence :

- Les informations fournies sur la qualité et l’origine des crédits carbone sont parfois insuffisantes. Sans une divulgation claire, il est difficile pour les consommateurs et les parties prenantes de vérifier l’efficacité réelle des projets financés. Ce manque de transparence peut masquer des investissements dans des projets aux impacts environnementaux douteux ou non vérifiés.

- 3. Des projets de faible impact :

- Certaines initiatives financées par des crédits carbone auraient pu être réalisées sans ce soutien financier, ce qui remet en question leur additionnalité. Par exemple, financer un projet d’énergie renouvelable déjà rentable et prévu indépendamment des crédits carbone ne contribue pas réellement à une réduction supplémentaire des émissions. De plus, des enquêtes ont révélé que de nombreux crédits carbone sur le marché sont frauduleux ou ne représentent pas de véritables réductions d’émissions

- Ces pratiques non seulement induisent le public en erreur, mais peuvent également retarder les actions nécessaires pour une décarbonation effective, en donnant une illusion de progrès tout en perpétuant des émissions élevées. Il est donc essentiel pour les entreprises de s’engager dans des réductions d’émissions authentiques et de communiquer de manière transparente sur leurs actions environnementales.

2. Neutralité Carbone vs. Zéro Émission Nette

La distinction entre neutralité carbone et zéro émission nette est fondamentale pour comprendre les stratégies mises en oeuvre en matière de lutte contre le changement climatique. Ces deux approches, bien que liées, reposent sur des principes et des méthodes différents qui sont souvent mal comprises et utilisées dans les médias et par les différents acteurs eux-mêmes.

Neutralité Carbone

Il faut bien comprendre, dans un contexte où l’on valorise l’image de cette notion de « neutre en carbone », qu’elle est utilisée à tord par les entreprises, qui se contentent de « compenser » symboliquement leur activité sans transformer leurs pratiques réelles.

Selon l’ADEME, la neutralité carbone se définit comme l’équilibre, à l’échelle mondiale, entre les émissions de gaz à effet de serre (GES) issues des activités humaines et leur séquestration dans des puits de carbone (écosystèmes ou technologies). En d’autres termes, cela signifie séquestrer autant de carbone que nous en émettons afin de stabiliser la concentration des GES dans l’atmosphère et limiter ainsi l’augmentation de la température globale.

Points clés de la définition :

- Échelle planétaire : La neutralité carbone a du sens uniquement à l’échelle de la planète et ne peut pas s’appliquer directement à un territoire, une organisation ou un produit.

- Deux leviers majeurs :

- Réduction drastique des émissions de GES issues des combustibles fossiles et des activités humaines.

- Séquestration du carbone dans des puits biologiques (forêts, sols) ou technologiques (capture et stockage du carbone).

- Limites et défis :

- Le niveau des émissions reste très élevé, tandis que les capacités techniques et économiques de séquestration sont limitées.

- La séquestration en écosystèmes doit être priorisée par rapport aux puits technologiques coûteux et énergivores.

- Engagement des acteurs :

- États : Coordination via l’Accord de Paris, avec des stratégies nationales (ex. France : neutralité carbone en 2050 via la Stratégie Nationale Bas Carbone – SNBC).

- Entreprises, territoires et citoyens : Contribution active par des stratégies de réduction et de séquestration.

- Rejet du concept de « neutralité carbone » au niveau individuel ou organisationnel : Une entreprise ou un territoire ne peut pas être « neutre en carbone », mais peut s’engager dans une démarche vers la neutralité carbone.

Risques et vigilance :

- Greenwashing : Utiliser le terme « neutre en carbone » pour des produits ou services peut induire en erreur en suggérant une absence totale d’impact climatique.

- Compensation arithmétique : Se contenter d’acheter des crédits carbone pour compenser ses émissions sans chercher à les réduire est une approche insuffisante et potentiellement trompeuse.

Ainsi, la neutralité carbone selon l’ADEME est un objectif collectif et mondial, nécessitant des efforts massifs et coordonnés pour réduire les émissions et renforcer les puits de carbone, sans se limiter à des approches compensatoires superficielles.

Les territoires zéro carbone

Cette notion de neutralité carbone parfois être reprise par les organismes publics qui mettent en place une démarche collective globale sur le territoire (Territoire zero-carbone). On parle aussi de démarche de territoire zéro carbone qui vise à atteindre un équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre (GES) d’un territoire et sa capacité à les absorber, afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique. Cette approche implique une transformation profonde des modes de vie, des infrastructures et des pratiques économiques locales.

Principaux axes d’action :

- Réduction des émissions à la source :

- Mobilité durable : Promotion des transports en commun, des modes de déplacement doux (marche, vélo) et des véhicules à faibles émissions.

- Efficacité énergétique : Rénovation des bâtiments pour améliorer leur performance énergétique et adoption de technologies économes en énergie.

- Industrie et économie circulaire : Optimisation des processus industriels pour réduire les émissions et mise en place de pratiques favorisant la réutilisation et le recyclage des matériaux.

- Augmentation des puits de carbone :

- Gestion des espaces naturels : Protection et restauration des forêts, zones humides et autres écosystèmes capables de séquestrer le carbone.

- Agriculture durable : Pratiques agricoles favorisant le stockage du carbone dans les sols et réduction des émissions liées aux activités agricoles.

- Engagement et gouvernance locale :

- Participation citoyenne : Implication des habitants dans la co-construction des politiques climatiques locales et sensibilisation aux enjeux environnementaux.

- Coopération entre acteurs : Collaboration entre les collectivités, les entreprises, les associations et les institutions pour coordonner les actions et mutualiser les ressources.

- Innovation et suivi :

- Technologies propres : Développement et adoption de solutions innovantes pour la production d’énergie renouvelable, le stockage de l’énergie et la réduction des émissions.

- Suivi des performances : Mise en place de systèmes de mesure et de suivi des émissions et des absorptions de GES pour évaluer l’efficacité des actions entreprises et ajuster les stratégies en conséquence.

La réussite d’une telle démarche repose sur une approche systémique, intégrant des actions transversales et une adaptation continue aux spécificités locales. Elle nécessite également une volonté politique forte et un engagement durable de l’ensemble des parties prenantes du territoire.

Zéro Émission Nette (Net Zero)

Le Net Zero Initiative (NZI), défini par Carbone 4, propose une approche plus rigoureuse et systémique de la neutralité carbone pour les entreprises. Contrairement aux démarches classiques de compensation carbone, ce référentiel insiste sur la notion de contribution collective à la neutralité carbone mondiale, et non sur une prétendue neutralité carbone individuelle d’une entreprise.

Définition du Net Zero selon NZI

La neutralité carbone mondiale signifie équilibrer les émissions de gaz à effet de serre (GES) avec leur absorption par des puits de carbone (naturels ou technologiques). Ce concept repose sur deux piliers fondamentaux :

- Réduire drastiquement les émissions anthropiques de CO₂ (industrie, énergie, transports, agriculture).

- Accroître les puits de carbone via la séquestration naturelle (forêts, sols) ou technologique (captage et stockage du carbone).

Toutefois, selon NZI, une entreprise ne peut pas être « neutre en carbone » à elle seule. Elle ne peut que contribuer à la neutralité carbone collective en agissant sur trois leviers distincts.

Les trois piliers de l’action climat des entreprises

Le référentiel NZI propose un cadre structuré pour aider les entreprises à maximiser leur contribution à la neutralité carbone mondiale à travers trois piliers :

Pilier A : Réduction des émissions de l’entreprise

L’entreprise doit avant tout réduire ses propres émissions (Scope 1, 2 et 3) en :

- Décarbonant ses processus industriels et énergétiques.

- Améliorant son efficacité énergétique.

- Transformant sa chaîne d’approvisionnement vers des solutions bas carbone.

➡ Indicateur clé : Flux réels absolus d’émissions de GES.

Pilier B : Réduction des émissions des autres

L’entreprise peut aussi jouer un rôle dans la réduction des émissions mondiales en :

- Commercialisant des solutions bas carbone (produits ou services permettant de réduire les émissions des clients).

- Finançant des projets externes de réduction d’émissions (ex. énergies renouvelables, efficacité énergétique).

➡ Indicateur clé : Émissions évitées par rapport à un scénario de référence.

Pilier C : Augmentation des puits de carbone

Enfin, l’entreprise doit soutenir l’augmentation des capacités mondiales de séquestration du carbone via :

- Le développement de puits internes (ex. reforestation sur ses propres terrains).

- Le financement de projets externes de séquestration (ex. reboisement, technologies de captage et stockage du CO₂).

➡ Indicateur clé : Flux réels de CO₂ retirés de l’atmosphère.

Évolution de la notion de compensation vers une contribution active

Le référentiel NZI rejette l’idée que les entreprises puissent atteindre une « neutralité carbone » en compensant leurs émissions par des crédits carbone. En effet :

- La compensation ne réduit pas les émissions réelles, mais se contente de financer des réductions ailleurs.

- Le volume de crédits carbone disponibles est insuffisant pour compenser l’ensemble des émissions mondiales.

- Elle peut freiner les efforts réels de transformation, en donnant l’illusion d’une action suffisante.

NZI recommande donc de ne plus parler de compensation, mais de contribution à la neutralité mondiale. Les financements de projets carbone doivent être considérés comme un investissement supplémentaire, et non comme un moyen d’annuler ses propres émissions.

Comment une entreprise peut intégrer NZI dans sa stratégie ?

- Mesurer et suivre sa performance sur les trois piliers (réduction, évitement, séquestration).

- Fixer des objectifs ambitieux alignés sur la trajectoire 1,5°C du GIEC.

- Piloter dynamiquement l’action climat, en s’inscrivant dans une logique de transformation continue.

💡 Exemple : Une entreprise du BTP souhaitant contribuer au Net Zero selon NZI pourrait :

- Réduire ses émissions en basculant vers des matériaux bas carbone et en optimisant l’efficacité énergétique de ses chantiers.

- Réduire les émissions des autres en développant des solutions de construction modulaires réduisant les besoins en béton et en acier.

- Augmenter les puits de carbone en finançant la reforestation ou en intégrant du captage de carbone dans ses infrastructures.

Maximiser son impact positif

L’approche NZI propose une révolution conceptuelle dans l’engagement climatique des entreprises : elles ne doivent pas annuler leurs émissions, mais maximiser leur impact positif sur la neutralité carbone mondiale. Plutôt que de viser une neutralité individuelle artificielle, les entreprises doivent s’ancrer dans une démarche collective et dynamique de réduction, d’évitement et de séquestration.

4. Les projets financés par les crédits carbones

Pour assurer une contribution réelle à la transition écologique, les crédits carbone doivent permettre un investissement dans des projets diversifiés et durables qui englobent plusieurs domaines clés. Voici une liste qui reprend les catégories et les principaux types de projets dans lesquels il est possible d’investir :

Foresterie & Utilisation des Terres

Reforestation et Afforestation :

Ces projets consistent à planter de nouveaux arbres dans des zones dégradées (reforestation) ou à créer de nouvelles forêts sur des terres qui n’en abritaient pas auparavant (afforestation). Ils permettent de restaurer des écosystèmes, de séquestrer naturellement le carbone par la photosynthèse et de contribuer à la régénération de la biodiversité. Ces initiatives favorisent également la création d’emplois locaux et améliorent les moyens de subsistance des communautés en générant des ressources (bois, fruits, etc.).

Conservation des Écosystèmes Naturels :

La protection d’écosystèmes tels que les mangroves, les marais salés et les herbiers marins joue un rôle crucial dans le stockage du carbone. Ces milieux naturels agissent comme de véritables puits de carbone en retenant le CO₂ dans leurs sédiments et leur biomasse. En préservant ces zones, non seulement le climat est stabilisé, mais la biodiversité est aussi protégée, garantissant ainsi des services écosystémiques essentiels pour les populations locales (protection côtière, ressources halieutiques, etc.).

Changement de Carburant

Transition Vers des Combustibles Plus Propres :

Le passage des combustibles fossiles (comme le charbon et le pétrole) à des alternatives plus propres, telles que le gaz naturel, est une étape clé pour réduire les émissions de GES. Le gaz naturel, en effet, brûle de manière plus propre et génère moins de CO₂ par unité d’énergie produite. Cette transition contribue également à réduire la pollution atmosphérique locale et à améliorer la qualité de l’air. Elle s’inscrit souvent dans des stratégies plus larges d’efficacité énergétique et peut être accompagnée de mesures incitatives pour faciliter le remplacement des installations obsolètes.

Innovations Énergétiques

Amélioration de l’Efficacité Énergétique :

Les innovations énergétiques se concentrent sur le développement et l’implémentation de technologies qui permettent de réduire la consommation d’énergie dans les foyers et l’industrie. Parmi ces technologies, on retrouve :

- Les systèmes d’éclairage LED qui consomment bien moins d’énergie que les solutions traditionnelles.

- Les appareils électroménagers à haute efficacité énergétique qui optimisent l’usage de l’électricité.

- Les systèmes de gestion énergétique intelligents qui contrôlent et ajustent la consommation en fonction des besoins réels.

- L’optimisation des procédés industriels pour réduire les gaspillages énergétiques et les émissions associées.

Ces innovations permettent de réaliser des économies substantielles tout en diminuant l’empreinte carbone globale, et elles sont souvent soutenues par des politiques publiques incitatives.

Énergies Renouvelables

Développement des Sites Solaires, Éoliens et Hydroélectriques :

Les projets d’énergie renouvelable jouent un rôle central dans la décarbonation du secteur énergétique.

- L’énergie solaire est captée via des panneaux photovoltaïques qui transforment la lumière du soleil en électricité.

- L’énergie éolienne exploite la force du vent à l’aide d’éoliennes pour produire de l’électricité.

- L’hydroélectricité utilise la force de l’eau pour générer de l’énergie de manière continue et stable.

Ces projets réduisent la dépendance aux combustibles fossiles, contribuent à la diminution des émissions de CO₂ et créent des emplois dans les secteurs de la construction, de l’exploitation et de la maintenance. Ils favorisent également l’autonomie énergétique des territoires.

Captage du Méthane et Transport Durable

Captage et Valorisation du Méthane :

Le méthane est un gaz à effet de serre particulièrement puissant. Des projets de captage du méthane, par exemple dans des décharges ou des exploitations agricoles, permettent de récupérer ce gaz pour le convertir en énergie (électricité ou chaleur). Ce processus réduit non seulement les émissions de méthane dans l’atmosphère, mais offre aussi une source d’énergie alternative, valorisant ainsi une ressource qui serait autrement perdue.

Amélioration des Infrastructures de Transport Durable :

Le secteur des transports est l’un des plus gros émetteurs de CO₂. Pour réduire son impact, il est essentiel de :

- Développer des réseaux de transport en commun efficaces et attractifs, permettant de diminuer le nombre de véhicules individuels en circulation.

- Promouvoir l’électrification des flottes de véhicules, tant pour les transports publics que pour les entreprises, afin de réduire les émissions directes.

- Encourager les modes de déplacement doux, tels que le vélo et la marche, grâce à des infrastructures adaptées (pistes cyclables, zones piétonnes).

Ces initiatives contribuent à réduire l’empreinte carbone du secteur des transports et améliorent la qualité de vie en milieu urbain.

En combinant ces différentes approches, les crédits carbone financent des projets qui non seulement réduisent les émissions de GES, mais apportent également des bénéfices économiques, sociaux et environnementaux durables. Cette diversité d’initiatives est essentielle pour répondre aux multiples défis de la transition écologique et garantir un impact positif à long terme.

4. Nuances de Carbone

Vous avez sans toute déjà entendu parler de Carbone Bleu, ou de Carbone Vert ? Mais de quoi s’agit-il ?

Les différentes dénominations de « carbone » par couleur permettent de classifier les formes de carbone en fonction de leur origine, de leur rôle dans le cycle du carbone et de leur impact sur le climat. Voici une explication des principales catégories :

Approches Naturelles

- Carbone Bleu :

- Définition : Le carbone bleu désigne le carbone organique capturé et stocké par les écosystèmes côtiers végétalisés, tels que les mangroves, les marais salés et les prairies sous-marines.

- Mécanisme : Ces écosystèmes absorbent le CO₂ de l’atmosphère via la photosynthèse et le stockent dans leur biomasse et les sédiments sous-jacents.

- Importance : Ils jouent un rôle crucial dans la séquestration du carbone, la protection des côtes contre l’érosion et la préservation de la biodiversité.

- Carbone Vert :

- Définition : Le carbone vert fait référence au carbone stocké par les plantes terrestres, notamment les forêts, les prairies et les sols agricoles.

- Mécanisme : Grâce à la photosynthèse, les plantes absorbent le CO₂ et le transforment en biomasse (troncs, feuilles, racines), tandis qu’une partie est incorporée dans les sols.

- Importance : Les forêts et autres écosystèmes terrestres sont essentiels pour le stockage du carbone et jouent un rôle clé dans la régulation du climat.

Approches Artificielles

- Carbone Gris :

- Définition : Le carbone gris se réfère au CO₂ émis par les activités industrielles, notamment les centrales électriques et les procédés industriels.

- Mécanisme : Il est possible de capturer ce CO₂ à la source grâce à des technologies de capture et de stockage du carbone (CSC) ou par des procédés tels que la capture directe dans l’air (DAC).

- Importance : Ces technologies visent à réduire la quantité de CO₂ libérée dans l’atmosphère par les activités humaines.

Autres Classifications

- Carbone Noir :

- Définition : Le carbone noir est constitué de particules fines issues de la combustion incomplète de combustibles fossiles, de la biomasse et de biocarburants.

- Mécanisme : Ces particules sont émises lors de processus tels que la combustion du charbon, le brûlage des forêts et l’utilisation de moteurs diesel.

- Importance : Le carbone noir contribue au réchauffement climatique en absorbant la lumière solaire et en réduisant l’albédo des surfaces enneigées ou glacées.

- Carbone Brun :

- Définition : Le carbone brun est associé aux émissions résultant de la combustion incomplète de la matière organique, produisant des particules de couleur brune.

- Mécanisme : Ces particules proviennent de sources telles que les feux de forêt, la combustion de la biomasse et certaines activités industrielles.

- Importance : Le carbone brun influence le climat en absorbant la lumière solaire et en affectant la formation des nuages.

- Carbone Teal :

- Définition : Le carbone teal se réfère au carbone stocké dans les environnements d’eau douce et les zones humides intérieures.

- Mécanisme : Les plantes aquatiques et les sédiments dans ces écosystèmes capturent et stockent le carbone.

- Importance : Ces zones jouent un rôle significatif dans le cycle du carbone et fournissent des services écosystémiques essentiels.

- Carbone Rouge :

- Définition : Le carbone rouge est lié aux particules biologiques présentes sur la neige et la glace qui réduisent l’albédo, c’est-à-dire la capacité de ces surfaces à refléter la lumière solaire.

- Mécanisme : Ces particules, souvent d’origine algale, assombrissent la surface de la neige ou de la glace, augmentant l’absorption de la chaleur solaire.

- Importance : Cette réduction de l’albédo accélère la fonte des neiges et des glaces, contribuant potentiellement à l’élévation du niveau des mers.

Ces classifications offrent une compréhension nuancée des différentes formes de carbone, de leurs sources et de leurs impacts sur le climat et les écosystèmes.

5. Garantir la Qualité des Crédits Carbone

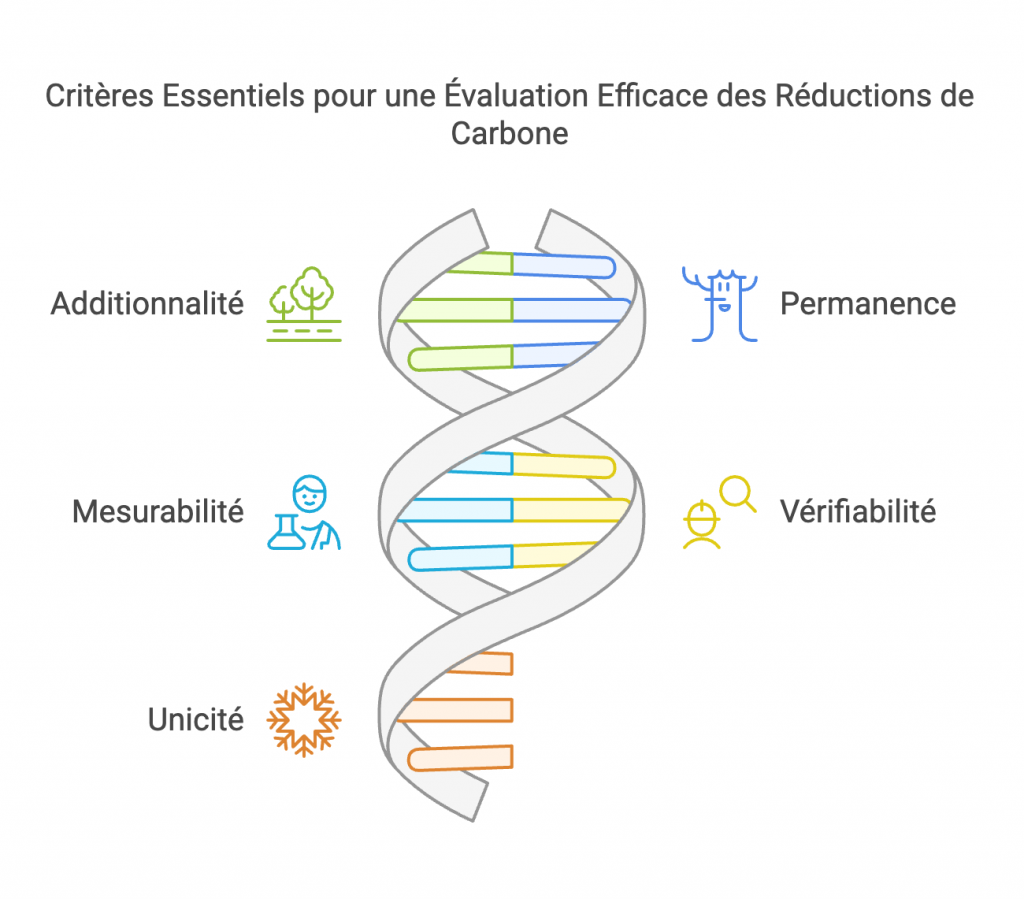

Pour garantir la qualité des crédits carbone, plusieurs critères essentiels doivent être respectés.

Parmi ces critères on peut citer les suivants :

1. Additionnalité : La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) doit être additionnelle, c’est-à-dire qu’elle n’aurait pas eu lieu sans le financement apporté par la vente des crédits carbone. Cela signifie que le projet dépend du soutien financier des crédits pour être mis en œuvre. Par exemple, un projet de reforestation dans une zone non protégée qui, sans financement, serait susceptible d’être défrichée pour d’autres usages.

2. Permanence : Les réductions d’émissions doivent être durables sur le long terme. Il est crucial que le CO₂ séquestré ne soit pas relâché ultérieurement dans l’atmosphère. Par exemple, dans les projets de reforestation, des mesures doivent être prises pour assurer que les forêts ne seront pas détruites ou dégradées à l’avenir. Des mécanismes tels que des fonds de réserve ou des assurances peuvent être mis en place pour compenser d’éventuelles pertes.

3. Mesurabilité : Les réductions d’émissions doivent être quantifiables avec précision. Cela implique l’utilisation de méthodologies reconnues pour mesurer les tonnes de CO₂ évitées ou séquestrées. Des protocoles standardisés et des outils de mesure appropriés sont essentiels pour garantir la crédibilité des données.

4. Vérifiabilité : Les résultats des projets doivent être vérifiés par des tiers indépendants et accrédités. Cette vérification externe assure que les réductions d’émissions déclarées sont réelles, précises et conformes aux normes établies. Elle renforce la transparence et la confiance dans les crédits carbone émis.

5. Unicité : Chaque crédit carbone doit être unique et ne peut être vendu ou comptabilisé qu’une seule fois. Pour éviter la double comptabilisation, les crédits doivent être enregistrés dans des registres centralisés et transparents, assurant un suivi clair des transactions et garantissant que chaque crédit correspond à une réduction d’émissions spécifique.

Autres considérations pour des crédits carbone de qualité :

- Impact social et écologique : Les projets devraient également apporter des co-bénéfices, tels que la création d’emplois locaux, l’amélioration de la biodiversité, ou le soutien aux communautés locales.

- Traçabilité : Une documentation transparente et accessible est essentielle pour suivre l’origine, la vente et le retrait des crédits carbone, renforçant ainsi la confiance des acheteurs.

- Prix reflétant la robustesse : Un prix approprié des crédits carbone est souvent indicatif de la qualité du projet, reflétant les coûts réels de mise en œuvre et de maintenance des initiatives de réduction des émissions.

6. Comparaison des Standards de Certification

Dans le marché des crédits carbone, la certification des projets est essentielle pour garantir leur crédibilité et leur impact réel sur la réduction des émissions. Voici une analyse détaillée des principaux standards, en distinguant les normes internationales des approches européennes et locales.

Standards Internationaux

Verra (VCS – Verified Carbon Standard)

Verra est actuellement le standard le plus répandu sur le marché volontaire du carbone, avec près de 80 % des projets certifiés. Ce standard se distingue par sa capacité à couvrir une large gamme de projets, allant de l’agriculture à la foresterie, en passant par les secteurs de l’énergie et de la gestion des déchets.

- Adoption et couverture :

La force de Verra réside dans son adoption massive par les acteurs internationaux, qui en font la référence en matière de certification des crédits carbone. - Tarification :

Le coût moyen des crédits certifiés sous ce standard est relativement bas, avec un tarif moyen avoisinant les 4,95 €/tCO₂eq. Ce prix compétitif favorise l’accessibilité des crédits pour divers projets, tout en maintenant des critères stricts d’évaluation.

Gold Standard

Créé par le WWF et d’autres organisations environnementales, ce standard met l’accent sur des réductions d’émissions vérifiables et des co-bénéfices pour le développement durable.

- Co-bénéfices et impact social :

Ce standard valorise les projets qui, en plus de réduire les émissions, apportent des avantages tangibles aux communautés locales et améliorent les conditions de vie. - Tarification :

Les crédits certifiés par le Gold Standard affichent un prix supérieur à celui des crédits VCS, reflétant la rigueur supplémentaire et l’impact social positif attendu. Ce standard est souvent privilégié par des acteurs cherchant à allier performance environnementale et responsabilité sociale.

Clean Development Mechanism (CDM – ONU)

Le mécanisme de développement propre, mis en place par l’ONU, est une norme plus ancienne qui a permis de lancer de nombreux projets de réduction des émissions dans les pays en développement.

- Objectifs et contexte :

Le CDM vise à promouvoir le transfert de technologies et à soutenir des projets de développement durable tout en réduisant les émissions de GES. - Tarification :

Généralement, les crédits issus du CDM sont commercialisés à des tarifs plus bas, ce qui peut être attribué à des critères d’éligibilité différents et à une approche historique différente dans la valorisation des projets.

Standards Européens et Locaux

Label Bas Carbone (France)

Le Label Bas Carbone est une norme développée pour répondre aux exigences spécifiques du marché français et européen.

- Rigueur scientifique et robustesse :

Ce standard se caractérise par une approche scientifiquement très rigoureuse, garantissant que les projets financés apportent une réduction des émissions mesurable et durable. - Tarification :

Les crédits certifiés sous le Label Bas Carbone sont vendus à des tarifs nettement plus élevés, généralement entre 30 et 50 €/tCO₂eq. Cette tarification reflète la robustesse et la précision de la méthodologie employée ainsi que la confiance qu’ils inspirent aux acheteurs locaux. - Adoption locale :

En dépit de leurs prix plus élevés, ces crédits connaissent une forte demande, avec une croissance notable de l’intérêt pour ce standard dans le contexte de la transition écologique française.

Plan Vivo

Plan Vivo se concentre principalement sur les projets liés à la foresterie et à l’utilisation durable des terres.

- Spécificité sectorielle :

En axant ses certifications sur des projets de reforestation et de gestion durable des terres, Plan Vivo offre une solution adaptée aux initiatives environnementales basées sur le capital naturel. - Tarification intermédiaire :

Les coûts associés aux crédits Plan Vivo se situent généralement entre ceux des standards internationaux (comme VCS) et du Label Bas Carbone, offrant ainsi une alternative équilibrée pour des projets spécifiques qui nécessitent une approche plus ciblée.

Synthèse Comparée :

| Standard | Marché | Prix moyen (€/tCO₂eq) | Particularités principales |

|---|---|---|---|

| Verra (VCS) | International | ~4,95 | Large couverture, adoption massive, coût compétitif |

| Gold Standard | International | Supérieur à VCS | Valorise les co-bénéfices sociaux et environnementaux |

| CDM (ONU) | International | Plus bas | Focus sur le transfert de technologie et développement dans les pays en développement |

| Label Bas Carbone | Local/Européen | 30–50 | Rigueur scientifique, robustesse, forte demande locale |

| Plan Vivo | Local/Européen | Intermédiaire | Axé sur la foresterie et l’utilisation durable des terres |

En résumé, la comparaison des standards de certification révèle que le choix du standard dépend largement des objectifs du projet, du contexte géographique et des priorités en termes de co-bénéfices sociaux et environnementaux. Tandis que les standards internationaux offrent une grande diversité de projets à des coûts plus accessibles, les normes locales comme le Label Bas Carbone garantissent une rigueur scientifique et une valorisation forte des initiatives, reflétant ainsi l’engagement envers une transition écologique de qualité.

7. Coopératives Carbone : La Force du Local

Les coopératives carbone représentent une innovation majeure dans la lutte contre le changement climatique en offrant un accompagnement sur-mesure et une approche collective au niveau local, en complément des standards internationaux de certification. Voici une description détaillée :

Leur Principe Fondamental

Les coopératives carbone ont pour objectif de mettre en oeuvre les logiques de Territoire Zero Carbone évoquées plus haut, elles s’appuient sur un modèle d’organisation locale souvent structuré en Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC). Ce modèle réunit divers acteurs du territoire — entreprises, collectivités, associations, citoyens et agriculteurs — dans le but commun de décarboner le territoire. L’idée est de mutualiser compétences, ressources et expertises pour transformer les initiatives de réduction des émissions en projets collaboratifs et adaptés aux spécificités locales. En créant une dynamique collective, ces coopératives permettent de renforcer l’économie locale tout en contribuant à un développement durable ancré dans la réalité du territoire.

Leurs Rôles Clés en Détail

1. Accompagnement Personnalisé

Les coopératives carbone offrent un soutien spécifique aux porteurs de projets locaux. Elles accompagnent ces acteurs dès l’identification des opportunités de réduction des émissions, en les aidant à définir et structurer leurs initiatives. Cela inclut :

- L’assistance pour élaborer les documents nécessaires (comme la Note d’Information sur le Projet et le Document Descriptif de Projet).

- La formation et le suivi régulier des actions mises en œuvre.

- Le conseil sur les meilleures pratiques de certification et la conformité aux normes environnementales.

Cet accompagnement personnalisé permet aux porteurs de projets de maximiser leur impact tout en assurant la pérennité et la crédibilité de leurs initiatives.

2. Certification et Intermédiation

En plus du soutien technique, les coopératives jouent un rôle d’intermédiaire essentiel entre les porteurs de projets et les organismes de certification. Elles facilitent :

- L’enregistrement et la certification des projets auprès de standards reconnus, par exemple via le Label Bas Carbone en France. Ce processus garantit que les projets répondent à des critères stricts de qualité (additionnalité, permanence, mesurabilité, vérifiabilité et unicité).

- La mise en relation avec des acheteurs de crédits carbone, qu’il s’agisse d’entreprises soucieuses de compenser leur empreinte ou d’autres acteurs du marché volontaire. Cette intermédiation permet d’assurer la commercialisation efficace des crédits générés par les projets locaux.

3. Mobilisation Territoriale

Les coopératives carbone sont également des vecteurs de mobilisation locale. En fédérant l’ensemble des acteurs territoriaux, elles contribuent à :

- Créer des « Territoires Zero Carbone », en encourageant la coopération entre différents acteurs (entreprises, collectivités, citoyens) autour d’un objectif commun.

- Sensibiliser et engager la communauté, favorisant ainsi une prise de conscience collective des enjeux climatiques et des opportunités offertes par la transition écologique.

- Stimuler l’innovation locale, en adaptant les solutions de décarbonation aux besoins et aux ressources spécifiques de chaque territoire.

Exemples Concrets

Plusieurs initiatives illustrent parfaitement ce modèle :

- La Coopérative Carbone de La Rochelle accompagne des projets locaux en se concentrant sur la reforestation et la transition énergétique dans sa région.

- La Coopérative Carbone de Paris fonctionne sur un modèle similaire, facilitant la mise en relation entre porteurs de projets et entreprises contributrices dans la capitale.

- Carbon & Co, mandatée par le Groupe InVivo, mutualise les projets de transition Bas Carbone pour les agriculteurs de ses coopératives adhérentes, offrant ainsi une plateforme de soutien et de valorisation.

- L’Association Aquitaine Carbo opère en Nouvelle-Aquitaine et travaille de concert avec d’autres structures pour promouvoir des initiatives de réduction et de séquestration du carbone adaptées aux réalités locales.

- La coopérative carbone Co.Op de Montpellier viens d’être lancée au début du mois de février à Montpellier, basée sur les même principes que la coopérative de la Rochelle avec une dynamique axée sur le développement économique.

En résumé, les coopératives carbone complètent efficacement les standards internationaux en apportant un accompagnement de proximité et en favorisant une mobilisation territoriale. Elles transforment le processus de compensation carbone en une démarche collective et personnalisée, adaptée aux besoins spécifiques de chaque territoire, ce qui renforce l’impact réel des initiatives climatiques sur le terrain.

8. Processus de Création et Valorisation des Crédits Carbone

Ce processus rigoureux se décompose en plusieurs étapes pour garantir la transparence et la fiabilité :

- Identification & Conception

- Identifier un projet à fort potentiel de réduction de GES.

- Évaluer son éligibilité via une Note d’Information sur le Projet (NIP).

- Rédiger un Document Descriptif de Projet (PDD) complet.

- Validation & Enregistrement

- Choisir une Entité Opérationnelle Désignée (EOD) pour valider le projet (visite de terrain incluse).

- Enregistrer le projet auprès d’un standard reconnu (ex. VCS, Gold Standard).

- Mise en Œuvre & Suivi

- Mettre en place le projet selon le PDD.

- Assurer un suivi régulier (1 à 5 ans) des réductions d’émissions.

- Vérification & Certification

- Un organisme indépendant (OVV) vérifie le suivi et l’efficacité des actions.

- L’EOD certifie que les objectifs sont atteints.

- Émission & Enregistrement des Crédits

- Les crédits sont émis, enregistrés dans un registre électronique et reçoivent un numéro unique pour garantir leur unicité.

- Commercialisation & Utilisation

- Vente sur le marché volontaire, puis retrait du registre après utilisation pour assurer l’unicité de la compensation.

9. Conclusion : Un outil imparfait mais nécessaire pour la transition écologique

Bien que le mécanisme des crédits carbone soit parfois critiqué pour son efficacité variable et les risques de greenwashing, il demeure un outil essentiel pour financer des projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre et accélérer la transition écologique.

Pour transformer le marché du carbone en un véritable moteur de la transition écologique, il est indispensable de :

- Allier actions internes concrètes et financement responsable.

- Adopter des standards certifiés rigoureux et suivre un processus transparent.

- Mobiliser les acteurs locaux via des coopératives carbone.

En intégrant ces dimensions, les crédits carbone peuvent devenir bien plus qu’un simple outil de communication : ils sont le levier pour financer et déployer des action collectives pour le climat efficaces et mesurable.

Et vous, quelles innovations ou réglementations proposeriez-vous pour renforcer encore l’efficacité de ce levier essentiel ?