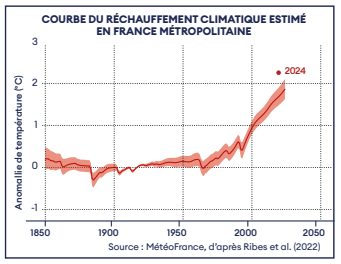

La pression climatique ne cesse de s’intensifier, et avec elle, les attentes sociétales, réglementaires et économiques vis-à-vis des entreprises. Que ce soit pour répondre aux exigences de la directive CSRD, anticiper les futurs coûts carbone, ou satisfaire une clientèle de plus en plus sensible à l’impact environnemental, la décarbonation devient un passage obligé pour rester compétitif et crédible.

Mais entre objectifs ambitieux et réalité opérationnelle, une question demeure : quelles sont les solutions concrètes de décarbonation disponibles aujourd’hui pour les entreprises ? Et surtout, comment s’y retrouver parmi une offre en pleine expansion, souvent portée par une nouvelle génération d’acteurs innovants ?

Cet article propose un panorama structuré des principales solutions de décarbonation des entreprises, en mettant en lumière des technologies, services et modèles déjà éprouvés sur le terrain. De l’électrification des procédés à la réinvention des matériaux, en passant par l’optimisation logistique ou l’auto-production d’énergie, vous découvrirez ici comment réduire efficacement vos émissions sur l’ensemble des scopes 1, 2 et 3.

Que vous soyez dirigeant, responsable RSE ou opérationnel en quête de leviers d’action, ce guide vous aidera à comprendre, hiérarchiser et activer les bons leviers pour engager ou accélérer votre transition bas-carbone.

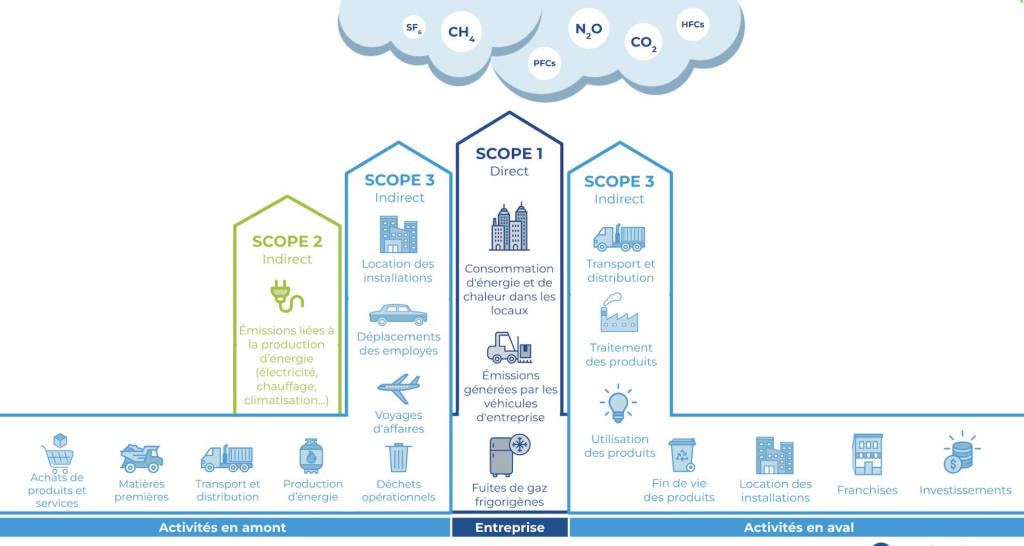

1. Comprendre les sources d’émissions : scopes 1, 2 et 3

Avant de choisir les bonnes solutions de décarbonation, encore faut-il savoir où et comment les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont générées. C’est le rôle des scopes, définis par le Greenhouse Gas Protocol, aujourd’hui largement utilisé comme référentiel par les entreprises.

Les trois scopes en bref

- Scope 1 : ce sont les émissions directes de GES générées par l’entreprise. Cela inclut la combustion de carburants sur site (chaudières gaz, groupes électrogènes, fours industriels…), les émissions des véhicules détenus, ou encore les fuites de gaz frigorigènes.

- Scope 2 : il s’agit des émissions indirectes liées à la consommation d’énergie achetée, notamment l’électricité et la chaleur. Ce scope peut paraître secondaire mais il est souvent significatif dans les entreprises tertiaires ou fortement automatisées.

- Scope 3 : le plus complexe à mesurer, mais aussi souvent le plus important (jusqu’à 80–90 % de l’empreinte totale). Il regroupe toutes les autres émissions indirectes : achats de biens et services, transports amont et aval, déplacements des collaborateurs, usage des produits vendus, gestion des déchets, investissements…

Pourquoi cette distinction est essentielle

Identifier les sources d’émissions permet de :

- Prioriser les actions à fort impact (ex : rénover ses bâtiments ≠ changer les ampoules),

- Éviter les transferts d’émissions entre scopes (ex : remplacer un véhicule diesel par un véhicule électrique = baisse du scope 1 mais hausse potentielle du scope 2 selon le mix énergétique),

- Choisir des solutions adaptées à chaque poste (énergie, mobilité, process, supply chain…).

⚠️ Un piège courant : sous-estimer le scope 3

Beaucoup d’entreprises concentrent leurs efforts sur les scopes 1 et 2, car ils sont plus faciles à contrôler. Pourtant, le scope 3 concentre souvent l’essentiel du potentiel de décarbonation, notamment dans les secteurs où les impacts sont déportés (textile, numérique, distribution, finance, construction…).

Une stratégie climat pertinente repose donc sur une vision systémique, et nécessite de mobiliser des solutions couvrant l’ensemble des scopes.

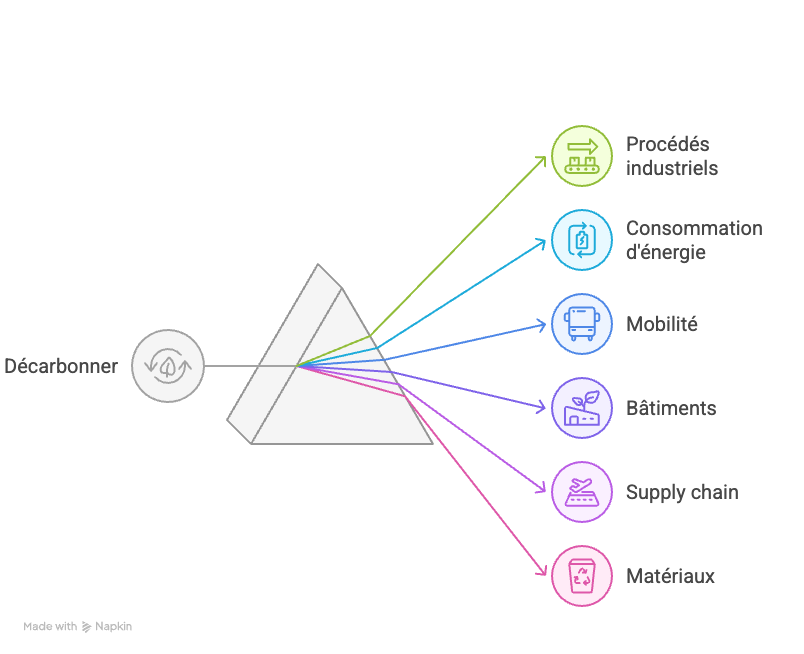

2. Les grandes familles de solutions de décarbonation

Pour répondre à l’urgence climatique tout en assurant leur pérennité, les entreprises doivent désormais intégrer la réduction de leur empreinte carbone dans leurs choix technologiques, opérationnels et stratégiques. Voici un tour d’horizon des principales familles de solutions de décarbonation, classées par grands postes d’émissions.

2.1. Décarboner les procédés industriels (Scope 1)

- Captage de CO₂ à la source (ex. Revcoo, Air Liquide)

- Électrification des procédés (remplacer les chaudières ou fours à gaz par des alternatives électriques)

- Hydrogène bas-carbone pour les usages thermiques ou chimiques (ex. Lhyfe)

- Récupération de chaleur fatale (ex. Enogia)

Adapté aux industries lourdes, chimie, métallurgie, agroalimentaire…

2.2. Optimiser la consommation d’énergie (Scopes 1 et 2)

- Production d’énergie renouvelable sur site (solaire, biogaz, géothermie – ex. Helexia, Dalkia)

- Rénovation des utilités (systèmes CVC, éclairage, moteurs électriques)

- Contrats d’efficacité énergétique et pilotage intelligent (Dalkia, Engie Solutions)

Bénéfique pour tous types de sites : entrepôts, usines, bureaux

2.3. Réduire l’impact de la mobilité (Scopes 1 et 3)

- Conversion de la flotte à l’électrique ou à l’hydrogène (Renault Trucks, Safra)

- Mobilité douce pour les collaborateurs (ex. 2R Aventure)

- Optimisation logistique (réduction des trajets à vide, modes alternatifs)

Effet direct sur le scope 1 (flotte détenue) et indirect sur le scope 3 (logistique externalisée)

2.4. Agir sur les bâtiments (Scopes 1 et 2)

- Isolation, vitrage, pilotage énergétique (Saint-Gobain, Accenta)

- Remplacement des systèmes fossiles (PAC, biomasse, géothermie)

- Construction neuve bas carbone (bois, réemploi, solaire intégré)

Souvent l’un des premiers leviers activables, avec retour sur investissement rapide

2.5. Maîtriser l’empreinte de la supply chain (Scope 3)

- Choix de fournisseurs et matériaux bas carbone

- Recyclage et économie circulaire (Veolia, Phenix, Paprec)

- Logistique décarbonée (Geodis, Altaroad, Traxens)

Clé dans les secteurs industriels, distribution, e-commerce, alimentaire

2.6. Réinventer les matériaux (Scope 3 – amont et produits)

- Substituts innovants : plastique biosourcé (Eranova), polyester issu de CO₂ (Fairbrics), ciment 0% clinker (Hoffmann Green Cement)

- Recyclage matière haute performance (Carbios pour le PET, Fairmat pour les composites)

- Réemploi et circuits courts (ex. construction bois ou économie circulaire locale)

Indispensable pour réduire l’impact des produits vendus ou des chantiers réalisés

Ces solutions, déjà opérationnelles pour la plupart, permettent à toute entreprise de bâtir une stratégie climat cohérente, ancrée dans la réalité industrielle.

La clé ? Combiner plusieurs leviers en fonction de son activité, de ses priorités et de ses contraintes.

3. Quelques exemples de startups et acteurs français à suivre

La décarbonation des entreprises ne se limite pas aux grands groupes énergétiques : elle s’appuie aussi sur un écosystème français dynamique de startups, PME industrielles et ETI innovantes. Ces acteurs développent des solutions industrielles concrètes, souvent de rupture, qui permettent de répondre aux enjeux climatiques tout en créant de la valeur économique.

Voici une sélection représentative de solutions françaises reconnues pour leur impact, classées par domaine d’intervention.

Procédés industriels

- 🧪 Revcoo : technologie de captage cryogénique du CO₂, adaptable sur site industriel (chaux, ciment, métallurgie…).

- ⚙️ Enogia : micro-turbines ORC pour transformer la chaleur perdue en électricité utile.

- 🌬️ Air Liquide : solutions de captage Cryocap™, hydrogène bas-carbone pour l’industrie.

Énergie

- 🔋 Lhyfe : production d’hydrogène vert à partir d’énergies renouvelables (onshore et offshore).

- ☀️ Helexia : autoconsommation solaire, pilotage énergétique pour bâtiments et usines.

- 🔥 Dalkia : récupération de chaleur, chaufferies biomasse, programmes de performance énergétique.

Mobilité

- 🚚 Renault Trucks : camions électriques et hydrogène pour logistique urbaine et industrielle.

- 🚌 Safra : bus urbains à hydrogène (gamme HyCity), rétrofit de bus diesel.

- 🚲 2R Aventure : offres de mobilité durable pour les collaborateurs (vélos, covoiturage, plan de mobilité).

Bâtiments

- 🏢 Accenta : géothermie pilotée par IA, stockage intersaisonnier de chaleur.

- 🌡️ Cool Roof France : peinture réflective pour toitures, réduit les besoins de climatisation.

- 🏗️ Saint-Gobain : matériaux de construction bas-carbone, isolants et vitrages à haute performance.

Supply chain & déchets

- 🍽️ Phenix : plateforme de revalorisation des invendus, lutte contre le gaspillage.

- 📦 Altaroad : capteurs intelligents pour tracer les flux logistiques et matériaux de chantiers.

- ♻️ Veolia : solutions complètes de recyclage et de circularité industrielle.

Matériaux bas carbone

- 👕 Fairbrics : polyester synthétique produit à partir de CO₂ capté.

- 🧴 Carbios : recyclage enzymatique du plastique PET à l’infini.

- 🏗️ Hoffmann Green Cement : ciment 0 % clinker avec 80 % d’émissions en moins.

- ✈️ Fairmat : recyclage de fibres de carbone issues de l’aéronautique.

Ces entreprises illustrent la capacité de la France à innover dans des domaines stratégiques pour la transition écologique. Pour les entreprises en quête de partenaires ou de solutions, elles représentent une source d’inspiration opérationnelle et crédible.

4. Comment structurer une démarche de décarbonation efficace ?

Adopter des solutions de décarbonation ne peut se faire sans une démarche structurée et pilotée dans la durée. Il ne s’agit pas seulement d’acheter une technologie ou de signer un contrat vert, mais de construire une trajectoire crédible, mesurable et adaptée à ses enjeux spécifiques.

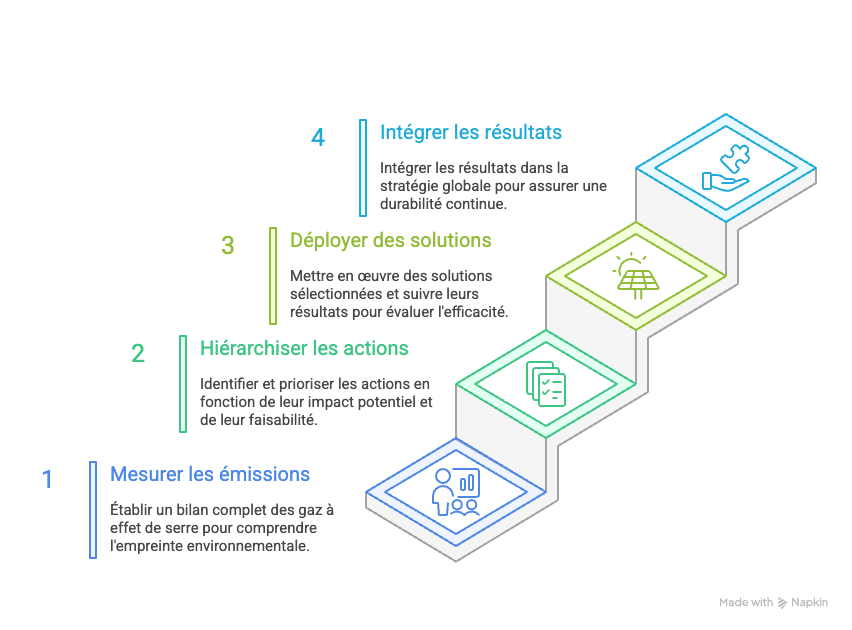

Voici les quatre grandes étapes clés à suivre pour engager une stratégie climat robuste et alignée avec les référentiels actuels (SBTi, CSRD, ISO 14064…).

Étape 1 – Mesurer ses émissions : établir un bilan GES complet

- Identifier les postes d’émissions sur les scopes 1, 2 et 3.

- Prioriser selon l’intensité carbone, la dépendance aux énergies fossiles, ou les attentes des parties prenantes.

- Utiliser des données réelles quand c’est possible (factures, consommations, kilométrages), et des facteurs d’émission sectoriels pour le reste.

Conseil : Ne négligez pas le scope 3. C’est souvent là que se cachent les principaux leviers d’impact.

Étape 2 – Hiérarchiser les actions selon le couple impact / faisabilité

- Classer les solutions selon leur potentiel de réduction (en tCO₂) et leur faisabilité technique ou financière.

- Identifier les « quick wins » (ex : LED, flotte électrique, électricité verte) et les investissements structurants (isolation, process industriels, hydrogène…).

- Mettre en balance les gains climatiques, les coûts, les effets co-bénéfices (qualité de l’air, marque employeur, économies d’énergie).

Objectif : construire une feuille de route réaliste, avec des jalons à court, moyen et long terme.

Étape 3 – Déployer les solutions et suivre les résultats

- Piloter le déploiement avec des indicateurs clairs (tCO₂ évitées, ROI, taux de conversion).

- S’appuyer sur des partenaires techniques ou financiers (ADEME, région, Bpifrance…).

- Tester en pilote, puis étendre à l’ensemble des sites ou de la chaîne de valeur.

La réussite repose souvent sur une bonne coordination entre les métiers (technique, finance, achats, RH, RSE…).

Étape 4 – Valoriser ses résultats et les intégrer dans sa stratégie globale

- Communiquer les progrès de manière transparente : reporting climat (CSRD), site web, engagements SBTi, labels (Lucie, B Corp…).

- Intégrer les critères carbone dans la stratégie d’achat, les appels d’offres, la conception produit ou les décisions d’investissement.

- Former et engager les équipes : la décarbonation est aussi un sujet humain et culturel.

Plus qu’une contrainte, la stratégie climat devient un vecteur d’innovation, d’attractivité et de résilience.

5. Obstacles et facteurs clés de succès

Si les solutions de décarbonation sont de plus en plus nombreuses et accessibles, leur mise en œuvre reste souvent complexe. Plusieurs freins structurels ou organisationnels peuvent ralentir ou empêcher leur adoption. À l’inverse, certaines conditions favorisent un déploiement réussi, rapide et mesurable. Voici un aperçu des principaux obstacles rencontrés par les entreprises — et des leviers pour les surmonter.

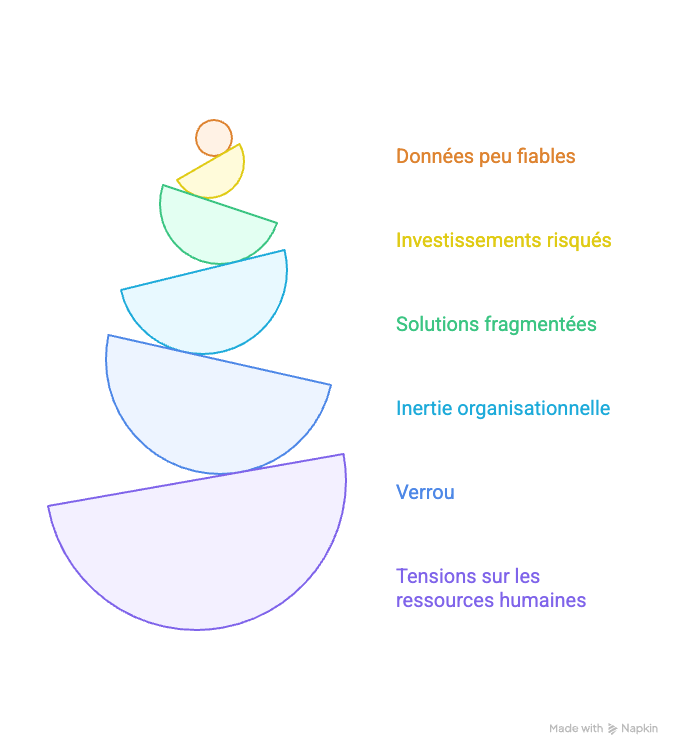

Obstacles fréquents à la décarbonation

- Manque de données fiables sur les émissions, notamment pour le scope 3 (fournisseurs, usages produits).

- Investissements perçus comme risqués ou à retour incertain, surtout dans les PME ou en contexte d’instabilité économique.

- Éparpillement des solutions, avec une difficulté à identifier les bons partenaires techniques.

- Inertie organisationnelle, absence de portage politique clair en interne.

- Verrou réglementaire ou technique (normes, délais de certification, contraintes d’exploitation).

- Tensions sur les ressources humaines, avec peu de profils formés à la conduite de projets bas-carbone.

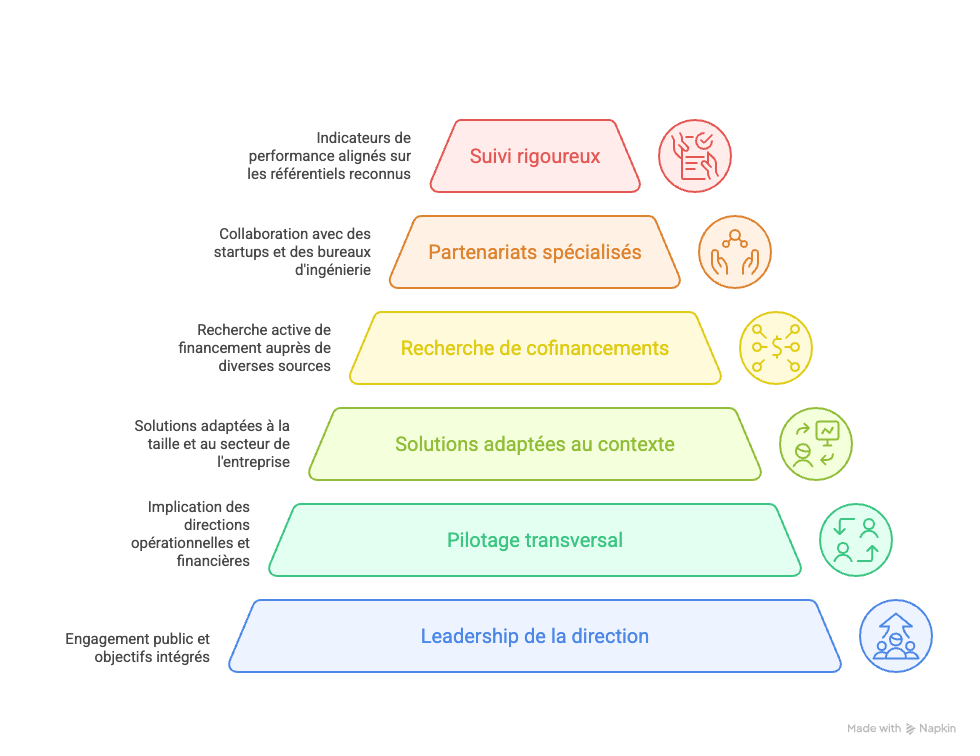

Facteurs clés de succès

- Leadership de la direction générale, avec un engagement public et des objectifs intégrés à la stratégie.

- Pilotage transversal, associant les directions opérationnelles, financières, techniques et RH dès le départ.

- Choix de solutions adaptées au contexte : taille, secteur, maturité carbone, contraintes locales.

- Recherche active de cofinancements (ADEME, Régions, appels à projets France 2030…).

- Partenariat avec des acteurs spécialisés, qu’il s’agisse de startups innovantes ou de bureaux d’ingénierie expérimentés.

- Suivi rigoureux des résultats, avec des indicateurs de performance partagés et alignés avec les référentiels reconnus (ex. SBTi, ACT, GHG Protocol).

Le succès d’une stratégie climat repose autant sur la technologie que sur la gouvernance et l’engagement collectif.

Conclusion

La décarbonation n’est plus un choix : c’est un impératif stratégique, économique et réglementaire pour les entreprises. Face à l’urgence climatique et à l’évolution des attentes – des investisseurs aux consommateurs – il est désormais essentiel de passer de l’intention à l’action.

La bonne nouvelle ? Les solutions existent. Et en France, un écosystème dense et innovant offre aujourd’hui une gamme complète d’outils, de technologies et de services pour accompagner toutes les étapes de cette transformation : captage de CO₂, hydrogène vert, logistique bas-carbone, géothermie intelligente, matériaux recyclés ou biosourcés…

Mais pour réussir, il faut structurer sa démarche, s’entourer des bons partenaires et inscrire la décarbonation dans une vision de long terme. Car au-delà des bénéfices environnementaux, elle ouvre aussi des perspectives de différenciation, de performance et de résilience.

Vous êtes prêt à engager ou accélérer votre transition bas-carbone ? Commencez par cartographier vos émissions, priorisez vos leviers d’action, et explorez les innovations françaises présentées dans cet article. Chaque tonne de CO₂ évitée est un pas vers une entreprise plus durable… et plus compétitive.