L’évaluation environnementale, un levier stratégique dans la transition

Face à l’urgence écologique, l’évaluation environnementale est devenue un passage obligé pour les entreprises, les collectivités et les organisations de toute nature. Elle permet de quantifier, qualifier et rendre visible l’impact réel des activités humaines sur l’environnement. Mais derrière ce terme générique se cache une réalité complexe : il existe une multitude d’outils, de référentiels, de labels, de certifications et de scores, chacun avec ses objectifs, son niveau d’exigence, et sa méthode d’évaluation.

Pour les organisations, l’enjeu est double : piloter efficacement leur transformation environnementale d’une part, et pouvoir en rendre compte de manière crédible auprès de leurs parties prenantes d’autre part. Pour les financeurs, partenaires ou citoyens, ces évaluations sont censées garantir l’authenticité des engagements annoncés.

Pourtant, dans un paysage où les signes de reconnaissance se multiplient, la lisibilité se brouille. Certains labels exigent des audits poussés, d’autres reposent sur une simple déclaration. Des scores fleurissent, attribuant des notes sur des bases parfois opaques. Résultat : une confusion généralisée, voire une méfiance croissante envers les outils eux-mêmes.

Cet article propose de faire le tri. Il vise à outiller les acteurs économiques pour comprendre les différences entre les types d’évaluation environnementale, identifier les critères de robustesse à surveiller, et découvrir les nouvelles approches qui émergent pour redonner de la transparence et de la confiance à cet écosystème essentiel.

I. Pourquoi évaluer l’impact environnemental ?

L’évaluation environnementale répond à une nécessité incontournable : comprendre, maîtriser et réduire l’empreinte écologique de nos activités. Pour les organisations, elle s’inscrit à la fois dans une logique de conformité réglementaire, de performance opérationnelle, et de responsabilité sociétale.

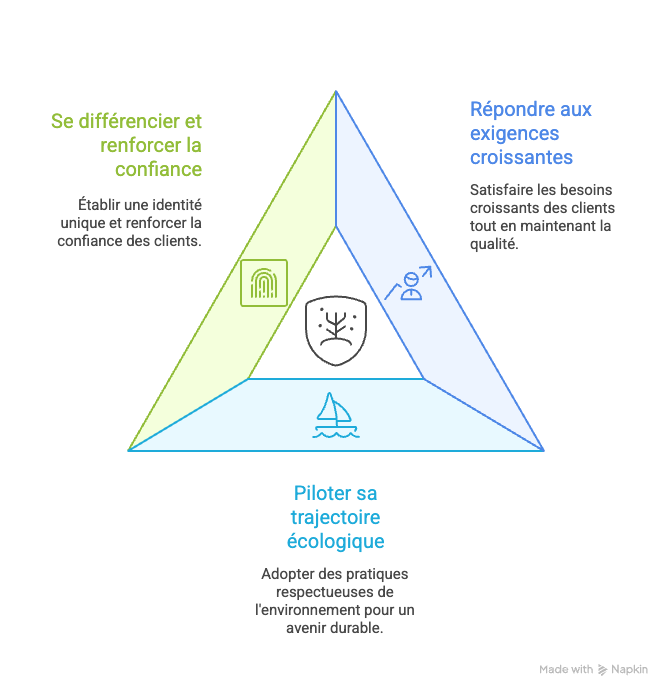

1. Répondre aux exigences croissantes

Les réglementations se multiplient, à l’échelle française comme européenne. La directive CSRD, par exemple, impose à de nombreuses entreprises de publier des informations précises sur leur performance environnementale. Par ailleurs, les exigences des donneurs d’ordre, des investisseurs, ou encore des consommateurs s’intensifient. Afficher des engagements ne suffit plus : il faut les prouver, chiffres et indicateurs à l’appui.

2. Piloter sa trajectoire écologique

Évaluer, c’est d’abord connaître. En mesurant les émissions de gaz à effet de serre, les consommations de ressources, la pollution générée ou les impacts sur la biodiversité, une entreprise peut identifier ses leviers d’action. L’évaluation environnementale devient alors un outil stratégique, au service d’une trajectoire de réduction ou de transformation.

Elle permet de fixer des objectifs crédibles, de suivre les progrès, d’aligner les efforts internes, et de prioriser les investissements les plus pertinents. Sans évaluation rigoureuse, le risque est de mener des actions symboliques mais peu efficaces.

3. Se différencier et renforcer la confiance

Dans un contexte où la transition devient un avantage concurrentiel, l’évaluation environnementale est aussi un levier de valorisation. Elle permet à une entreprise de se positionner face à ses concurrents, d’attester la sincérité de sa démarche, et de renforcer la confiance de ses parties prenantes.

Mais encore faut-il que l’évaluation soit fiable et lisible. Car un diagnostic flou ou une notation peu crédible peuvent rapidement se retourner contre l’entreprise. C’est là que les outils de reconnaissance entrent en jeu : labels, certifications, scores viennent attester, sous différentes formes, que l’évaluation a été conduite sérieusement. À condition, bien sûr, de bien comprendre leur rôle et leurs limites.

II. Trois types d’outils d’évaluation à ne pas confondre

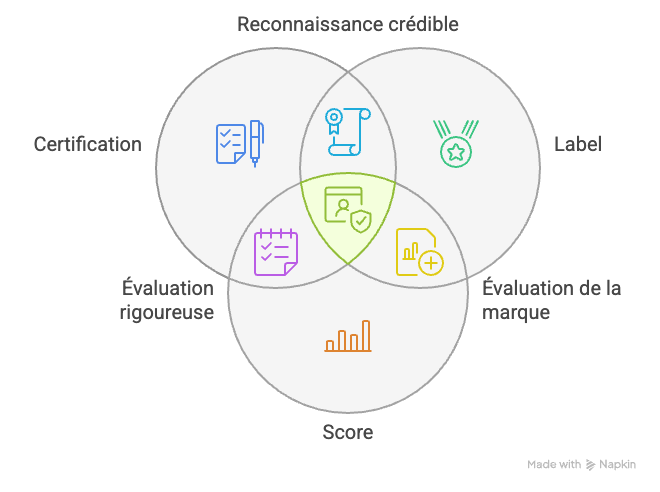

L’évaluation environnementale peut prendre des formes variées. Mais trop souvent, on confond des outils fondamentalement différents dans leur méthode, leur niveau d’exigence et leur crédibilité. Trois grandes catégories coexistent : certifications, labels, et scores. Les distinguer est indispensable pour éviter les malentendus… et les mauvaises décisions.

1. La certification : l’audit rigoureux par un tiers indépendant

Une certification repose sur un référentiel normatif, reconnu, et donne lieu à un audit systématique réalisé par un organisme indépendant. Elle atteste que l’entreprise respecte des exigences précises, souvent encadrées par des normes internationales.

Prenons l’exemple de la norme ISO 14001 : elle encadre le management environnemental dans les organisations. Pour obtenir cette certification, une entreprise doit mettre en place un système documenté, se soumettre à un audit externe, et faire l’objet d’un suivi périodique. La démarche est structurée, vérifiable, et reconnue dans de nombreux pays.

La certification offre donc le niveau de garantie le plus élevé, mais elle implique un investissement en temps, en compétences et en moyens. Elle convient en général aux entreprises déjà engagées dans une démarche avancée.

2. Le label : une reconnaissance plus souple mais hétérogène

Le label est une marque de reconnaissance accordée par une organisation (publique, associative ou privée) à une entreprise ou un produit qui respecte un certain cahier des charges. Contrairement à la certification, il n’est pas nécessairement adossé à une norme officielle, et le processus de vérification varie fortement.

Certains labels sont très exigeants, avec audit externe, critères détaillés et gouvernance multi-acteurs. D’autres se contentent d’une auto-déclaration ou d’un contrôle documentaire sommaire. C’est ce qui rend le paysage des labels si hétérogène.

Dans le domaine environnemental, on trouve des labels publics (comme l’Écolabel européen), associatifs (comme FSC pour le bois durable), ou encore privés. Leur niveau de crédibilité dépend de la clarté du référentiel, de l’indépendance de l’évaluation et de la transparence de la gouvernance.

Un label peut être un levier puissant de valorisation, notamment dans la communication grand public, mais il ne garantit pas toujours un haut niveau d’exigence.

3. Le score : une évaluation souvent propriétaire, parfois opaque

Le score – ou notation – est une note chiffrée attribuée à une entreprise en fonction de critères définis par l’évaluateur. Il peut s’agir d’un score ESG, d’un indice climat, ou d’un classement sectoriel.

Le problème principal ? La méthodologie utilisée est souvent propriétaire, c’est-à-dire non publique, et l’évaluation ne fait pas toujours l’objet d’une vérification indépendante. Il peut s’agir d’un simple traitement de données déclaratives ou publiques, avec des pondérations choisies par l’éditeur.

Certains scores sont devenus incontournables dans les appels d’offres ou les relations fournisseurs, mais leur transparence et leur comparabilité laissent parfois à désirer. Une bonne note peut être perçue comme une reconnaissance sérieuse… sans que les destinataires sachent vraiment sur quoi elle repose.

➕ À retenir

| Type d’outil | Basé sur une norme ? | Audit indépendant ? | Niveau de garantie |

|---|---|---|---|

| Certification | ✅ Oui | ✅ Oui | 🔒 Très élevé |

| Label | 🔶 Variable | 🔶 Parfois | ⚖️ Hétérogène |

| Score | ❌ Non (souvent) | ❌ Rarement | 💬 Dépend du contexte |

Comprendre ces distinctions est fondamental pour choisir un outil d’évaluation adapté à ses objectifs, éviter les amalgames, et surtout bâtir une reconnaissance crédible.

III. Qui porte l’évaluation environnementale ? Une question de légitimité

Derrière chaque outil d’évaluation environnementale se trouve un porteur : une entreprise, une ONG, une association professionnelle ou une institution publique. Leur nature influence directement la fiabilité, la neutralité et la finalité du référentiel. Pour une organisation en quête de reconnaissance, comprendre qui émet le label, la certification ou le score est aussi important que le contenu du référentiel lui-même.

1. Des porteurs à but non lucratif : mission d’intérêt général

Certains référentiels sont créés et gérés par des organismes publics, des ONG ou des associations à but non lucratif. Leur objectif principal n’est pas la rentabilité, mais la défense d’une mission : protection de l’environnement, élévation des pratiques sectorielles, amélioration continue des engagements.

C’est le cas de nombreux labels environnementaux publics, ou de démarches portées par des ONG internationales dans des secteurs sensibles (forêts, agriculture, textile…). Ces porteurs sont souvent perçus comme plus légitimes, en raison de leur indépendance financière et de leur gouvernance multi-acteurs.

Leur principal défi : disposer des moyens nécessaires pour assurer un suivi rigoureux, faire évoluer leurs référentiels, et se rendre visibles dans un paysage saturé.

2. Des acteurs privés à but lucratif : expertise ou conflit d’intérêts ?

À l’autre bout du spectre, on trouve des entreprises privées, qui proposent des certifications, des scores ou des diagnostics environnementaux comme services commerciaux. Leur expertise technique est souvent réelle, et leur capacité d’innovation importante.

Mais leur statut soulève une question centrale : peut-on être à la fois juge et partie ? Lorsqu’une entreprise crée son propre référentiel, réalise l’évaluation, puis délivre la reconnaissance… sans contrôle indépendant, la confiance peut vaciller.

Cela ne signifie pas que tous les porteurs privés sont à écarter. Au contraire, certains jouent un rôle structurant dans des secteurs complexes. Mais il est essentiel d’exiger une transparence complète sur leur gouvernance, leur méthodologie et leur modèle économique.

3. Les démarches sectorielles ou collectives : entre crédibilité et compromis

De nombreux référentiels environnementaux sont nés d’initiatives collectives : fédérations professionnelles, groupements d’entreprises, clusters territoriaux. Ces labels ou chartes ont souvent l’avantage d’être adaptés aux réalités du terrain, ce qui facilite leur adoption.

Mais attention aux effets pervers. Une démarche conçue par un secteur pour valoriser ses propres membres peut être tentée d’assouplir ses exigences pour rester attractive. Tout dépend de la manière dont elle est pilotée, du rôle laissé aux parties prenantes externes, et du contrôle des évaluations.

Lorsque ces initiatives incluent une gouvernance équilibrée, des audits indépendants et des critères exigeants, elles peuvent allier légitimité métier et crédibilité externe.

🎯 Ce qu’il faut retenir

- L’impact environnemental ne se mesure pas seulement par ce qui est dit, mais par qui le dit.

- Une évaluation n’a de valeur que si son émetteur est perçu comme compétent, indépendant et transparent.

- Avant de choisir un référentiel, il est essentiel de s’informer sur :

- le statut juridique du porteur (public, privé, associatif),

- sa gouvernance (ouverte ou fermée),

- son modèle économique (intérêt général ou intérêt commercial).

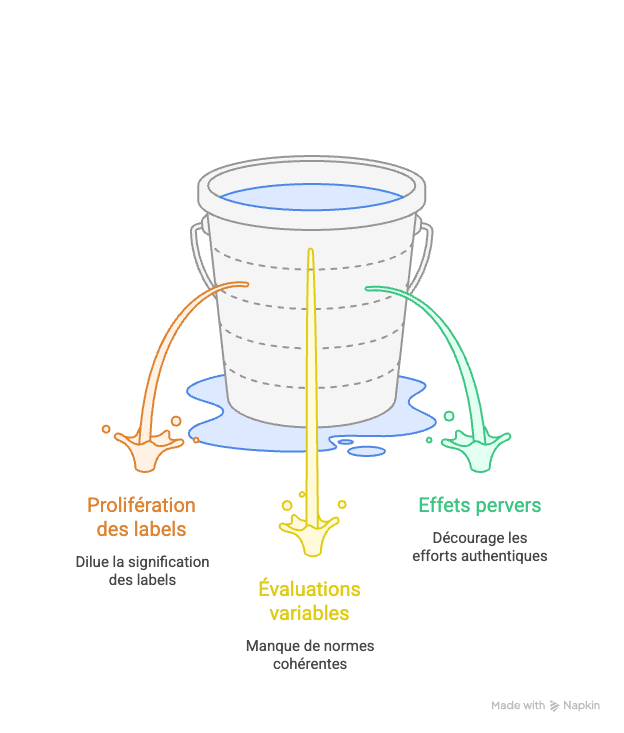

IV. Le risque de “label washing” et la perte de confiance

À mesure que les engagements environnementaux se généralisent, les entreprises cherchent à se différencier et à crédibiliser leurs actions. C’est légitime. Mais à trop vouloir afficher des signes de reconnaissance, sans toujours garantir leur robustesse, un nouveau phénomène s’installe : le label washing.

1. Quand trop de labels tuent le label

Aujourd’hui, une entreprise peut arborer une dizaine de logos sur sa page RSE : label carbone, certification énergétique, score climat, charte d’engagement, etc. Pour un œil averti, cela peut signaler un engagement sincère. Mais pour la majorité des parties prenantes – clients, salariés, partenaires – c’est souvent illisible.

Ce foisonnement de logos, surtout s’ils ne sont pas accompagnés d’explications ou de preuves tangibles, peut créer de la suspicion : certains y voient une stratégie de façade plus qu’un changement en profondeur. La confiance s’effrite, et les labels perdent de leur pouvoir d’influence.

2. Des évaluations à la portée variable

Le label washing ne repose pas toujours sur une intention malhonnête. Il est souvent le résultat d’un écosystème désordonné, où les outils de reconnaissance n’ont pas tous le même niveau d’exigence. Certaines entreprises s’engagent dans des démarches sérieuses, tandis que d’autres se contentent de référentiels accessibles en quelques clics, sans audit ni vérification.

Résultat : deux entreprises très différentes en termes d’impact réel peuvent afficher des reconnaissances similaires, brouillant complètement les repères pour les observateurs extérieurs.

3. Les effets pervers pour les entreprises engagées

Les entreprises qui investissent dans des démarches exigeantes (audit indépendant, plan de progrès, publication de résultats) peuvent se sentir dévalorisées si elles ne se distinguent pas clairement des approches superficielles. Cela crée un sentiment d’injustice, et peut décourager les efforts de fond.

Le risque est également collectif : si les outils de reconnaissance perdent leur crédibilité, l’évaluation environnementale elle-même devient suspecte. La tentation peut alors être de ne plus afficher aucun label, ou de revenir à une communication floue, faute de repère solide.

Les signaux d’un label washing

- Multiplication de reconnaissances non expliquées ou non justifiées ;

- Référentiels sans transparence sur leurs critères ou leur méthodologie ;

- Absence d’audit ou de preuve vérifiable ;

- Confusion volontaire entre labels, scores et certifications.

Enjeux à court et moyen terme

Le label washing n’est pas une fatalité. Il révèle une faiblesse du système actuel, mais aussi une opportunité de structuration. Pour redonner confiance, il faut :

- Favoriser la transparence sur les exigences, les preuves et les méthodes ;

- Distinguer les outils selon leur niveau de robustesse ;

- Mettre en place des référentiels ou des grilles d’analyse permettant de qualifier la crédibilité des démarches de reconnaissance.

C’est à cette condition que l’évaluation environnementale pourra redevenir un véritable moteur de transformation, plutôt qu’un exercice cosmétique.

V. Vers une évaluation environnementale plus fiable et lisible

Pour que l’évaluation environnementale soit un véritable levier de transformation, elle doit être à la fois crédible pour créer la confiance, et lisible pour permettre des choix éclairés. Deux mouvements complémentaires sont à l’œuvre : cartographier les outils existants pour mieux s’y retrouver, et normaliser les critères pour en fiabiliser l’usage.

1. Cartographier pour rendre visible

Face à la prolifération des labels, scores et certifications, plusieurs initiatives ont cherché à dresser des cartographies structurées des outils existants. L’objectif : donner à chaque acteur – entreprise, collectivité, financeur, citoyen – une vue d’ensemble de l’écosystème, avec des repères simples sur la nature, le niveau d’exigence et le périmètre des référentiels.

Une cartographie bien conçue permet de :

- repérer les outils pertinents selon son secteur ou sa taille ;

- visualiser les différences entre outils (label sectoriel vs. certification transversale, par exemple) ;

- identifier les éventuelles redondances ou lacunes.

Elle répond à un besoin concret : sortir de la “jungle” en rendant visibles les chemins existants. Mais elle reste insuffisante si elle se contente d’une juxtaposition de logos ou d’intitulés.

2. Normaliser pour garantir la fiabilité

La simple mise en visibilité ne suffit pas. Pour distinguer les référentiels robustes des démarches superficielles, il est nécessaire de poser des critères communs d’évaluation de la reconnaissance.

Cela peut passer par :

- des critères qualité partagés (audit indépendant, gouvernance, amélioration continue, transparence…) ;

- des chartes de reconnaissance, édictées par des institutions ou des coalitions d’acteurs ;

- des outils d’auto-positionnement ou de diagnostic permettant à un label ou une certification de se situer dans un cadre clair.

L’enjeu est de renforcer la confiance, sans pour autant freiner l’innovation. Il ne s’agit pas de fermer le marché à de nouveaux entrants, mais de créer un socle commun de crédibilité, auquel chacun peut se rattacher.

3. Vers une convergence des approches

Ces dynamiques de cartographie et de normalisation peuvent – et doivent – se combiner. La première rend l’écosystème visible, la seconde le rend fiable. Ensemble, elles permettent :

- de réduire le risque de label washing,

- de faciliter les choix pour les entreprises et leurs parties prenantes,

- de favoriser l’émergence d’outils reconnus collectivement, plutôt que la compétition désordonnée entre référentiels.

À terme, cela pourrait ouvrir la voie à une interopérabilité entre évaluations : la capacité de comparer, agréger ou valoriser différentes démarches dans un langage commun. Une condition indispensable pour massifier l’évaluation environnementale de manière crédible.

VI. Open Badges : une innovation pour fiabiliser l’évaluation environnementale ?

Dans un contexte où la confiance dans les outils de reconnaissance est fragilisée, les Open Badges offrent une réponse à la fois technologique et éthique. Ils proposent une façon ouverte, traçable et standardisée de reconnaître les engagements et les réalisations, notamment en matière environnementale.

1. Qu’est-ce qu’un Open Badge ?

Un Open Badge est un badge numérique contenant des métadonnées vérifiables : il ne s’agit pas simplement d’une icône ou d’un logo, mais d’un “conteneur” d’informations structuré. Chaque badge intègre :

- l’identité de l’émetteur ;

- les critères d’attribution ;

- les preuves éventuelles ;

- les dates de délivrance et de validité ;

- des alignements éventuels (ODD, référentiels, normes) ;

- et même des endorsers, c’est-à-dire des tiers qui reconnaissent officiellement ce badge.

Autrement dit, un badge n’est pas une simple image de reconnaissance. C’est un objet vérifiable, embarquant toutes les dimensions de la reconnaissance : le quoi, le qui, le comment, et le pourquoi.

2. Appliquer les Open Badges à l’évaluation environnementale

Transposés au champ de l’impact environnemental, les Open Badges peuvent permettre :

- d’attester une certification obtenue (ex. ISO 14001), en incluant un lien vers l’attestation ou le rapport d’audit ;

- de matérialiser un label sectoriel, avec les critères détaillés dans le badge ;

- de valoriser un score environnemental, tout en exposant publiquement la méthodologie et les sources.

Un badge bien construit devient un outil de preuve accessible, à la fois pour les partenaires, les clients, les acheteurs publics ou les investisseurs.

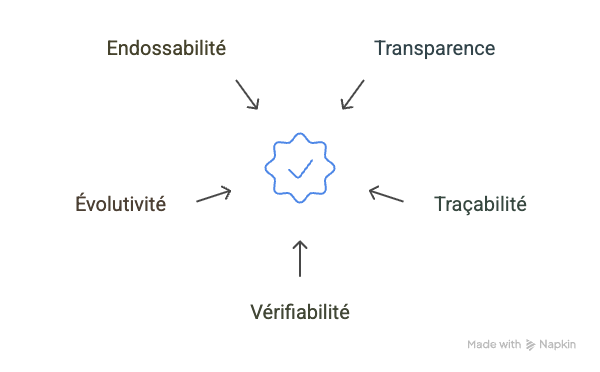

3. Transparence et fiabilité embarquées

L’intérêt central des Open Badges réside dans leur capacité à rendre la reconnaissance :

- transparente : les critères sont lisibles ;

- traçable : l’émetteur est identifié et certifiable ;

- vérifiable : toute falsification est détectable ;

- évolutive : des niveaux ou des mises à jour peuvent être intégrés ;

- endossable : d’autres acteurs peuvent reconnaître officiellement un badge, renforçant ainsi sa crédibilité.

Cette architecture permet de désamorcer les effets de label washing. Un badge creux – sans critère, sans preuve – se verra immédiatement. À l’inverse, un badge richement documenté et reconnu par plusieurs tiers sera perçu comme fiable.

4. Vers un portefeuille de reconnaissance interopérable

Dans une logique d’évaluation environnementale structurée, une organisation pourrait constituer un portefeuille de badges rassemblant :

- ses certifications obtenues,

- les labels dont elle bénéficie,

- les scores ou évaluations sectorielles.

Ce portefeuille, interopérable et partageable, peut être intégré dans un site, un rapport RSE, une plateforme d’achat ou un dossier de financement. Il devient une preuve dynamique d’engagement.

Pourquoi miser sur les Open Badges aujourd’hui ?

- Parce qu’ils favorisent une reconnaissance honnête et méritée ;

- Parce qu’ils peuvent être utilisés par tous types d’acteurs, des TPE aux grandes entreprises ;

- Parce qu’ils créent un langage commun, là où règnent encore l’opacité et la confusion.

Les Open Badges ne remplacent pas les labels ou certifications existants : ils les renforcent, en rendant leur contenu lisible, vérifiable et communicable à grande échelle.

Pour une reconnaissance au service de la transformation écologique

L’évaluation environnementale est un pilier de la transition vers une économie plus responsable. Elle permet aux organisations de mesurer leurs impacts, de piloter leurs trajectoires, et de prouver leur engagement auprès de leurs parties prenantes. Mais pour remplir pleinement cette mission, encore faut-il que les outils de reconnaissance utilisés soient clairs, fiables et accessibles.

Aujourd’hui, la diversité des labels, scores et certifications crée autant d’opportunités que de confusions. Le risque de dilution – voire de dévalorisation – de la reconnaissance est réel. Pourtant, la solution ne réside pas dans une uniformisation rigide ou dans une surenchère de labels. Elle se trouve dans une double dynamique : plus de transparence, et plus de structure.

Cartographier les outils, poser des critères de robustesse, expliciter les méthodes, vérifier les preuves : autant de leviers concrets pour restaurer la confiance. Et parmi les innovations prometteuses, les Open Badges offrent une voie opérationnelle pour rendre visible, traçable et crédible chaque évaluation environnementale. En articulant reconnaissance et vérifiabilité, ils ouvrent la voie à un langage partagé, un socle commun d’engagements crédibles.

Pour les entreprises, il ne s’agit plus simplement d’“avoir un label”, mais de montrer comment elles ont agi, selon quels critères, et avec quels résultats. Pour les acteurs publics et les réseaux professionnels, l’enjeu est de construire des écosystèmes de reconnaissance à la fois exigeants et inclusifs. Pour les citoyens, les investisseurs ou les clients, il devient enfin possible de faire des choix éclairés.

L’évaluation environnementale ne doit pas être un outil de communication : elle doit redevenir un outil de transformation et de confiance. C’est à cette condition qu’elle pourra pleinement jouer son rôle dans l’économie de l’impact.