Réactiver le vivant, une urgence climatique méconnue

La crise climatique est souvent abordée sous un angle purement technologique, comme s’il suffisait de « décarboner » nos économies à coup de calculs chimiques et d’innovations futuristes pour réparer le climat. On compte les tonnes de CO₂, on investit des milliards dans des dispositifs de captage de carbone, en espérant des solutions capables de « réguler » le climat artificiellement. Or, le climat n’est pas une machine technique : c’est un système vivant. Son équilibre planétaire repose avant tout sur les interactions dynamiques entre les grandes sphères terrestres – atmosphère, océans, sols, biosphère – qui échangent en permanence énergie, matière et information biologique.

Dans ce système, la biodiversité joue un rôle clé bien trop méconnu. Seule la réactivation de ces processus biologiques naturels permettra de stabiliser durablement le climat, bien plus sûrement que n’importe quelle solution technologique coûteuse et hasardeuse. Cet article expose pourquoi les véritables régulateurs du climat sont vivants, comment nous sommes en train de les désactiver silencieusement, et comment les réactiver doit devenir la priorité absolue d’une transition écologique enfin efficace.

I. Les régulateurs du climat sont vivants, pas technologiques

1. Les écosystèmes comme infrastructures climatiques naturelles

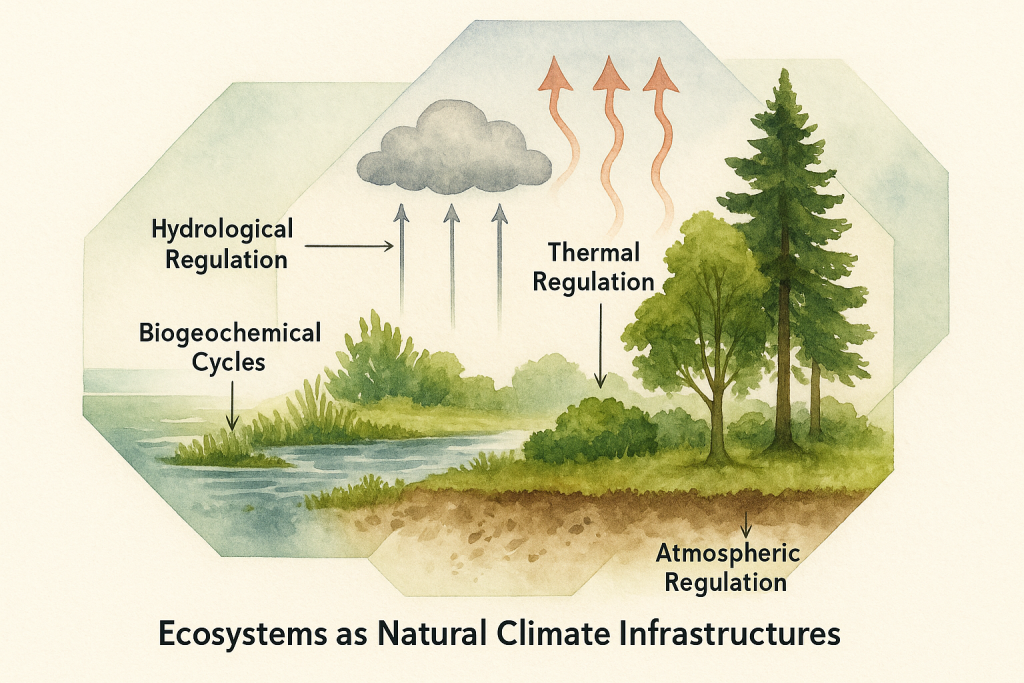

La nature fonctionne comme une infrastructure climatique d’une complexité et d’une efficacité inégalées. Forêts, océans, sols, réseaux fongiques et microorganismes forment les régulateurs naturels du climat. Leurs fonctions écologiques assurent la stabilité thermique, hydrologique et atmosphérique de la planète, en maintenant les grands cycles biogéochimiques en équilibre. Par exemple, les forêts – en particulier les forêts primaires intactes – agissent comme des climatiseurs naturels : elles créent un microclimat frais et humide par l’ombre et l’évapotranspiration, constituant de véritables refuges pendant les canicules. De même, les zones humides fonctionnent comme des éponges régulatrices du cycle de l’eau en absorbant les excès de précipitations et en les restituant en période sèche, tout en offrant des îlots de fraîcheur locaux grâce à l’évapotranspiration de leur végétation.

Sous nos pieds, les sols vivants et les réseaux mycorhiziens rendent des services irremplaçables. Les champignons mycorhiziens – ces « webs » fongiques reliant les racines des plantes – forment un véritable système circulatoire planétaire du carbone et des nutriments. Chaque année, ils acheminent et stockent environ 13 milliards de tonnes de CO₂ dans les sols, soit près de 36 % des émissions fossiles annuelles, tout en fournissant aux plantes l’eau et les minéraux dont elles ont besoin. Longtemps ignorés des stratégies climatiques, ces réseaux souterrains abritent pourtant 59 % de la biodiversité mondiale et sont indispensables à la séquestration du carbone et à la fertilité des terres.

En mer, le microbiome marin – plancton, algues microscopiques, bactéries – est tout aussi essentiel : il réalise, grâce à la photosynthèse océanique, environ la moitié de la production d’oxygène de la planète tout en absorbant une part massive du CO₂ dissous. Les micro-algues et cyanobactéries marines capturent le carbone atmosphérique à l’instar des forêts terrestres, régulant ainsi la composition de l’air et le climat global. Enfin, certains écosystèmes stockent du carbone en quantités colossales : les tourbières, par exemple, renferment près de 30 % du carbone des sols mondiaux (soit deux fois plus que toutes les forêts du globe réunies) alors qu’elles ne couvrent que 3 % des terres émergées. Ces quelques exemples illustrent un fait majeur : ce sont bien les systèmes vivants – forêts, zones humides, sols riches en biodiversité, réseaux mycorhiziens, microbiomes terrestre et marin – qui jouent le rôle d’infrastructures climatiques naturelles, en régulant la température, le cycle de l’eau, la composition de l’atmosphère et les grands cycles biochimiques de la Terre.

2. Pourquoi ces régulations sont irremplaçables

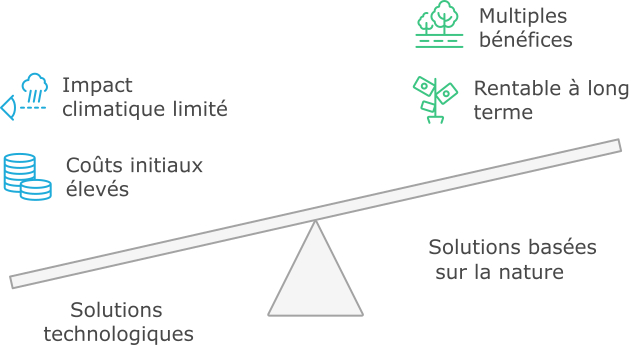

Aucune technologie actuelle ou envisagée ne peut égaler la complexité et l’efficacité des fonctions climatiques assurées par le vivant. Les approches technologiques focalisées sur le carbone – qu’il s’agisse de captage industriel du CO₂ ou de schémas de compensation carbone – présentent des limites rédhibitoires. Les techniques de capture et stockage du carbone se révèlent à ce jour très lentes, extrêmement coûteuses et souvent génératrices de nouveaux problèmes environnementaux.

Comme le résume un organisme scientifique, elles relèvent de l’illusion consistant à « émettre maintenant et capturer plus tard », au risque de perpétuer le statu quo. Par exemple, forer le sous-sol pour y injecter du CO₂ exigerait des quantités d’énergie colossales et comporterait des risques de fuites ou de perturbations géochimiques. De même, les programmes de reforestation compensatoire ne parviennent souvent pas à recréer de véritables puits de carbone fonctionnels : la plupart des jeunes arbres plantés n’atteignent pas la maturité nécessaire pour affronter les aléas climatiques et les maladies, si bien que les « forêts compensatoires » stockent bien moins de carbone qu’espéré sur le long terme. Planter des arbres ne compense jamais la destruction d’une forêt ancienne riche en humus et en biodiversité.

En réalité, les fonctions écologiques des écosystèmes sont non substituables. Non seulement les technologies actuelles ne font qu’entreposer du carbone de manière précaire, mais elles n’assurent aucune régulation dynamique : un dispositif de capture ne refroidit pas l’air, ne fait pas pleuvoir, ne produit pas d’oxygène, ne crée pas de sols fertiles. Les écosystèmes, eux, régulent durablement le climat en transformant, dissipant et stockant l’énergie solaire et la matière carbonée de façon équilibrée. Ils stabilisent le climat en temps réel par d’innombrables rétroactions biologiques subtiles.

C’est pourquoi les scientifiques rappellent que les solutions climatiques efficaces sont d’abord biologiques, locales et fonctionnelles, et aucune infrastructure artificielle ne peut les reproduire ou les remplacer. En d’autres termes, les processus du vivant sont le fruit de millions d’années d’évolution et constituent une ingénierie écologique infiniment plus aboutie que nos gadgets technologiques naissants. Miser sur le carbone seul en ignorant la trame du vivant, c’est se priver du seul levier capable de restaurer un climat stable.

II. La désactivation du vivant : un processus systémique et silencieux

1. Pressions cumulées et effondrement des rétroactions biologiques

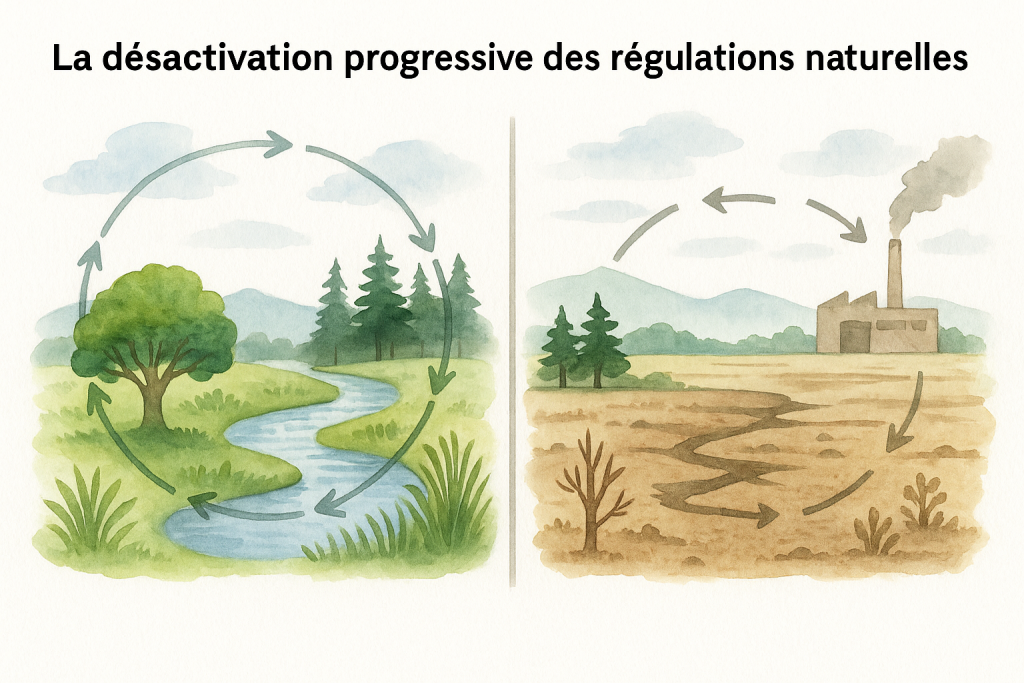

Malheureusement, les régulateurs biologiques du climat sont en train d’être désactivés à l’échelle planétaire par l’accumulation de pressions d’origine humaine. Partout, les écosystèmes sont fragmentés, appauvris, pollués ou artificialisés, entraînant un effondrement progressif des rétroactions naturelles qui maintenaient l’équilibre climatique. La destruction et la fragmentation des habitats – via la déforestation, l’urbanisation, l’expansion agricole intensive – ont déjà fait disparaître des portions entières des infrastructures écologiques de la Terre (par exemple plus de 35 % des zones humides mondiales ont disparu depuis 1970).

En France, l’artificialisation des sols et la perte de connectivité écologique font que de nombreux milieux ne peuvent plus jouer leur rôle : les sols dégradés n’absorbent plus le carbone ni l’eau, les espèces ne peuvent plus circuler, le cycle du carbone se déséquilibre. Parallèlement, la surexploitation des ressources, les pollutions diffuses (pesticides, engrais, métaux lourds, plastiques) et l’introduction d’espèces invasives provoquent une stérilisation fonctionnelle de certains écosystèmes pourtant cruciaux. Un sol saturé de produits chimiques, c’est un sol mort où la vie microbienne ne remplit plus sa fonction de recyclage du carbone et des nutriments. Une rivière barrée par des digues et polluée, ce sont des rétroactions hydrologiques rompues (les poissons ne remontent plus, la matière organique ne circule plus). Tous ces dégâts écologiques, souvent discrets au quotidien, s’additionnent pour affaiblir les mécanismes naturels de régulation.

Lorsque ces fonctions écologiques sont désactivées – par la déforestation des forêts, l’épuisement des sols, la destruction des zones humides – le climat commence à perdre sa capacité innée à s’auto-réguler. Les boucles de rétroaction biologiques qui d’ordinaire freinaient le réchauffement se brisent les unes après les autres. Par exemple, la destruction des forêts tropicales réduit les pluies locales et l’humidité atmosphérique, aggravant les sécheresses régionales dans un cercle vicieux bien documenté. De même, le drainage des tourbières pour l’agriculture libère le carbone qu’elles stockaient depuis des millénaires : ainsi, dans l’hémisphère Nord, la conversion des tourbières en terres arables a relâché environ 40 milliards de tonnes de carbone entre 1750 et 2010, un « déraillage » majeur du cycle du carbone.

Désormais, ces écosystèmes dégradés sont passés du statut de puits de carbone à celui de sources nettes de gaz à effet de serre. Le permafrost qui fond, la forêt qui brûle ou la mangrove qui disparaît ne se contentent pas de ne plus nous protéger : ils amplifient à leur tour le changement climatique en relâchant du CO₂ ou du méthane. On voit ici le caractère systémique du processus : l’effondrement de la biodiversité et le dérèglement du climat s’auto-entretiennent, dans un engrenage silencieux. Des études alertent que si plus de 90 % des réseaux fongiques souterrains les plus riches du globe ne sont pas protégés, la perturbation de ces réseaux pourrait accélérer le changement climatique et la perte de biodiversité dans les prochaines décennies.

En somme, en fragmentant et en simplifiant nos écosystèmes (moins de diversité d’espèces, chaînes alimentaires rompues, habitats isolés), nous court-circuitons les régulations naturelles du climat – un processus insidieux qui passe largement sous les radars, car il ne se mesure pas en parties par million de CO₂ mais en résilience perdue.

2. Le piège du récit carbone

En parallèle de ces dégâts écologiques, notre récit climatique dominant continue de se focaliser presque exclusivement sur le carbone atmosphérique, au risque de masquer la destruction des fonctions naturelles de régulation. Cette obsession pour le CO₂ – incarnée par la quête de la « neutralité carbone » et les bilans chiffrés d’émissions – agit comme un piège narratif qui éclipse l’urgence de la biodiversité. Les médias et les politiques parlent sans cesse de transition énergétique, de tonnes de carbone évitées ou compensées, donnant l’illusion qu’une infrastructure technologique suffira à résoudre la crise climatique. Pendant ce temps, la crise du vivant reste reléguée au second plan alors même qu’elle est tout aussi grave : rappelons que nous vivons la sixième extinction de masse des espèces, qui se poursuivrait même en l’absence de réchauffement.

Comme l’a dit le scientifique Aurélien Barrau,

même si par magie nous n’émettions plus un gramme de CO₂ demain, nous n’aurions « absolument pas résolu le problème » écologique, car c’est notre modèle de développement qui rend la planète invivable aux autres vivants, et « les vivants sont interconnectés ».

Ne voir que le carbone, c’est ignorer que le climat se dérègle aussi parce que le vivant s’effondre (disparition des pollinisateurs, des forêts, des récifs…).

Pire, cette vision réductrice mène à de fausses solutions qui aggravent le problème. En focalisant sur le CO₂ isolément, on en vient à promouvoir des infrastructures « vertes » technologiques qui, sous prétexte de décarboner, continuent de détruire les écosystèmes. Un exemple parlant : en France, un amendement de loi a été proposé pour maintenir en place des milliers de vieux barrages hydroélectriques obsolètes au nom de quelques kilowatts « verts », alors même qu’ils empêchent les poissons migrateurs de remonter les rivières – causant un tort énorme à la biodiversité aquatique pour un gain climat insignifiant (ces micro-centrales ne représentent que 0,3 % de la production d’électricité).

De même, certains indicateurs purement carbone donnent des résultats aberrants : ainsi une viande bovine issue d’un élevage intensif en feedlot peut obtenir un meilleur score carbone qu’une viande élevée en prairie naturelle stockant du carbone et hébergeant de la biodiversité, simplement parce que le calcul ne prend pas en compte ces bénéfices écologiques. Ce biais de mesure conduit à privilégier des méthodes industrielles néfastes pour le vivant sous prétexte qu’elles optimisent un chiffre carbone. On voit ici le piège du récit carbone : en réduisant la crise écologique à une simple colonne de CO₂, on occulte les services écosystémiques détruits et on cautionne une transition technologique qui n’en est pas une.

Il est donc urgent de changer de récit. La véritable transition ne peut plus consister à substituer chaque fonction naturelle par une machine ou une infrastructure grise. Tant que l’on persistera à penser le climat comme un thermostat géant à ajuster avec des gadgets, on continuera à perdre la bataille. Au contraire, il faut remettre le vivant au centre du discours climatique et admettre que sans écosystèmes en bon état, toute décarbonation restera fragile, voire vaine. Loin d’être opposées, lutte climatique et préservation de la biodiversité sont les deux faces d’une même pièce. Réactiver les capacités du vivant à réguler le climat doit devenir l’objectif prioritaire, et non une simple co-bénéfice anecdotique.

III. Réactiver le vivant : les fondations d’une véritable régulation climatique

1. Complexifier, stratifier, valoriser les milieux vivants

Face à ce double constat – rôle crucial du vivant et désactivation en cours – la solution s’impose d’elle-même : réactiver le vivant sous toutes ses formes. Concrètement, il s’agit de restaurer la complexité écologique des milieux, de redonner toute sa stratification au monde vivant (du sol jusqu’à la canopée, des bactéries jusqu’aux grands prédateurs) et de revaloriser ces fonctions dans nos choix de société. Les écologues savent comment faire : on parle aujourd’hui de restauration écologique, de réensauvagement localisé, d’agroécologie régénératrice, etc.

Il faut reconnecter les morceaux fragmentés de la nature, réintroduire les espèces clés là où elles ont disparu, laisser les sols se reconstituer et les forêts vieillir. Autrement dit, complexifier les écosystèmes au lieu de les simplifier. C’est en recréant des milieux riches, multi-stratifiés et interconnectés qu’on restaurera les boucles de rétroaction climatiques bénéfiques. Par exemple, replanter une forêt ne consiste pas à aligner des résineux en monoculture, mais à stratifier différentes essences d’arbres, arbustes, plantes au sol, afin de reformer un réseau végétal dense et varié qui recréera un microclimat et un sol fertile.

Réhabiliter une zone humide implique de remettre de l’eau, de la végétation adaptée, et de la connecter aux nappes phréatiques et cours d’eau voisins. De tels projets de restauration écologique ambitieux voient le jour un peu partout : une carte mondiale pilotée par l’Université d’Oxford recense plus de 150 projets de restauration réussis, de la reforestation de mangroves en Asie aux tourbières réhydratées dans le Jura français (lesquelles ont retrouvé en quelques années leur capacité à piéger du carbone et à rafraîchir le microclimat local).

Même en ville, des expérimentations prometteuses ont lieu – par exemple l’ajout de biochar (charbon végétal) et de plantes fixatrices d’azote dans les sols urbains pour leur redonner un rôle de puits de carbone, ou la végétalisation intensive pour atténuer les îlots de chaleur. Ces approches demandent du temps (il faut parfois des décennies pour qu’un écosystème restauré retrouve pleinement ses fonctions), mais très peu d’énergie fossile : ce sont les cycles naturels qui opèrent presque gratuitement.

L’enjeu principal est donc de réactiver les fonctions écologiques désactivées. Il faut complexifier les milieux, rediversifier les sols, restaurer les microbiomes aussi bien terrestres que marins. C’est dans la stratification biologique, la cohérence trophique (chaînes alimentaires complètes) et la résilience écosystémique que se niche la stabilité du climat. Autrement dit, plus un milieu est riche en espèces et en interactions, plus il amortit les chocs climatiques et maintient les paramètres (température, humidité, chimie de l’air) dans des fourchettes habitables.

Cette vision doit aussi être intégrée dans nos outils de pilotage économiques. Il devient indispensable de mesurer et valoriser les services écologiques rendus par le vivant, afin de les prendre en compte dans les décisions. Par exemple, développer des indicateurs de valeur écologique des sols ou des forêts, et les intégrer aux modèles économiques, permettrait de orienter les investissements vers la conservation plutôt que la destruction.

Des acteurs plaident pour qu’un « diagnostic de santé des sols » devienne obligatoire avant toute transaction foncière, à l’instar d’un diagnostic de performance énergétique, afin d’évaluer la capacité d’un terrain à remplir ses fonctions écologiques (stockage de carbone, biodiversité, filtration de l’eau). Plus largement, l’Institut de la Transition Foncière souligne qu’en intégrant la valeur écologique des sols dans nos modèles économiques, nous disposons déjà d’outils pour inverser la tendance et reconstruire des écosystèmes fonctionnels et durables. Il s’agit d’une véritable révolution méthodologique en cours : considérer les services du vivant comme des infrastructures vitales, à maintenir et à restaurer en priorité, au même titre que nos routes ou nos réseaux électriques.

Plusieurs projets innovants développent ainsi des métriques et des financements dédiés à la restauration du vivant (paiements pour services écosystémiques, fonds carbone biodiversité, etc.), posant les fondations d’une économie écologique où la performance se mesure aussi en tonnes de carbone stockées naturellement, en pollinisateurs revenus, en degrés Celsius évités localement grâce à la végétation. En redonnant une valeur tangible à la biodiversité et aux fonctions naturelles dans nos modèles, on crée un cercle vertueux : plus un milieu est vivant et sain, plus il devient un atout économique (protection contre les aléas, puits de carbone, ressources renouvelables), ce qui justifie d’investir dans sa préservation.

2. Investir dans la vie, pas dans la technique

Réactiver le vivant, c’est en définitive opérer un changement radical de paradigme économique et politique. Il faut investir dans la biodiversité et non dans des palliatifs technologiques hasardeux. Les milliards envisagés pour des machines à carbone seraient bien mieux employés à financer la protection et la restauration d’écosystèmes entiers – ce qui offre un rendement climatique bien supérieur et sans effets pervers.

Restaurer une mangrove ou une forêt, c’est non seulement stocker du CO₂, mais aussi protéger des côtes des tempêtes, préserver la pêche locale, filtrer l’eau, bref apporter une multitude de bénéfices concrets. À l’inverse, un projet industriel de captage de carbone peut facilement coûter très cher pour un résultat modeste, tout en consommant énormément d’énergie et de ressources. D’un point de vue systémique, réactiver le vivant apparaît comme une alternative bien plus sensée que la fuite en avant industrielle. Il s’agit de bâtir une économie écologique où la prospérité humaine découle de la bonne santé des écosystèmes, plutôt que d’essayer de remplacer chaque service naturel détruit par une solution artificielle onéreuse.

Il convient aussi de rediriger les politiques publiques et les subventions vers cette priorité. Aujourd’hui, l’argent public finance encore trop souvent des infrastructures dites « vertes » (usines, barrages, projets high-tech) qui continuent d’affaiblir les régulateurs du vivant au lieu de les renforcer. Ce constat est absurde : nos impôts ne devraient plus subventionner la destruction de la nature sous prétexte de transition énergétique, mais au contraire rémunérer sa sauvegarde. Plusieurs pays commencent à explorer l’idée de budgets verts où chaque dépense est examinée au prisme de son impact sur le climat ET la biodiversité, afin d’éviter les fausses bonnes idées. L’économie écologique à laquelle il faut tendre serait opposable aux projets destructeurs : toute nouvelle initiative devrait prouver son respect des limites écologiques (déforestation évitée, pas d’artificialisation nette, etc.), sous peine d’être refusée.

Cette économie du vivant serait également reproductible à grande échelle, car basée sur des solutions universelles offertes par la nature elle-même. Il ne s’agit pas de revenir à la bougie, mais de mobiliser intelligemment les innovations de la nature plutôt que de tenter de les réinventer en moins bien. Comme le résume de manière imagée le naturaliste Gilbert Cochet,

nous avons trop souvent été des « imbéciles industrieux » cherchant à tout gérer par nous-mêmes, alors que la forêt fait le travail gratuitement – y compris nous fournir de l’eau propre – et que nous préférons dépenser de l’énergie à la salir puis à la traiter.

Investir dans le vivant, c’est faire confiance aux processus naturels et les amplifier au lieu de les court-circuiter. C’est aussi bâtir une économie résiliente et locale, car les emplois liés à la restauration de la nature (agroforesterie, génie écologique, gestion des aires protégées, etc.) sont non délocalisables et bénéfiques aux territoires.

En somme, choisir d’investir dans la vie plutôt que dans le tout-technique, c’est adopter une stratégie climatique gagnant-gagnant : on réduit les émissions et on améliore l’absorption de CO₂ en même temps que l’on restaure les bases mêmes de la stabilité climatique. On s’attaque aux causes profondes (la perturbation des cycles écologiques) plutôt qu’aux seuls symptômes. Cette réorientation nécessite une volonté politique forte et une mobilisation de tous les acteurs (États, entreprises, citoyens) pour exiger que la biodiversité devienne une priorité au moins aussi importante que le carbone dans les plans climatiques. Mais le jeu en vaut la chandelle : il en va de la pérennité de notre climat et de nos sociétés.

Conclusion : La solution climatique est déjà là

En conclusion, la solution climatique la plus puissante et la plus sûre existe depuis toujours sous nos yeux : c’est la nature vivante elle-même. Forêts, zones humides, océans, sols et tous leurs habitants forment le système d’autorégulation sans lequel la Terre ne serait pas habitable. Stabiliser le climat passe donc avant tout par la restauration du vivant, bien plus que par une quelconque prouesse technologique. Réduire les émissions de gaz à effet de serre reste indispensable, mais cela ne suffira pas si en parallèle nous ne réactivons pas les cycles écologiques perturbés.

La véritable urgence est de réorienter nos politiques publiques et nos investissements massivement vers la protection, la reconstruction et la valorisation des écosystèmes. Il faut mettre fin aux contradictions qui subsistent (subvention de projets « verts » destructeurs, compensation carbone trompeuse, etc.) et placer la biodiversité au cœur de l’action climatique. L’espoir est permis : de plus en plus d’initiatives locales montrent qu’en quelques années on peut faire revivre des milieux dégradés et en récolter les bénéfices pour le climat et les populations.

En changeant de paradigme, en comprenant que le climat se régule par le vivant et non par le béton, nous pourrons réellement inverser la tendance du réchauffement. La solution climatique est déjà là, gratuite, éprouvée par le temps – il ne tient qu’à nous de la remettre en marche.

« Réactiver le vivant, c’est réactiver le climat. »

Décarboner, oui…mais la nature a la vraie solution sans dépenser des milliards

Pour aller plus loin :

Dérèglement climatique : laissons la Nature faire ! – Association Francis Hallé pour la forêt primaire

Les zones humides : écosystèmes méconnus mais essentiels

Underground Atlas Explainer Article

TARA OCEAN : Mission MICROBIOMES – Education au développement durable

lorient-agglo.bzh

Capturer 20 milliards de tonnes de CO2 par an : un remède miracle ou un piège dangereux ?

Rôles et enjeux des forêts : climat, biodiversité et cycle de l’eau – Fondation Terre Solidaire

Les 5 pressions responsables de l’effondrement de la biodiversité | Biodiversité.gouv.fr

La biodiversité : victime et solution du changement climatique | Centre de ressources pour l’adaptation au changement climatique

Le piège de la focalisation sur le (seul) climat – GoodPlanet mag’

Climat et biodiversité

Cahier d’acteur – Contribution au Plan National de Restauration de la Nature (PNRN)