Face à l’accélération des crises écologiques — dérèglement climatique, effondrement de la biodiversité, tensions sur les ressources, pollution chimique — les entreprises se trouvent confrontées à une évidence longtemps sous-estimée : l’innovation, telle qu’elle s’est développée depuis la révolution industrielle, ne suffit plus pour répondre aux défis du siècle. Historiquement moteur du progrès économique, la recherche de solutions techniques a aussi contribué, parfois malgré elle, à aggraver les pressions sur l’environnement. Cette réalité oblige aujourd’hui à revisiter en profondeur notre manière d’innover.

Dans un monde où les risques environnementaux deviennent des risques stratégiques, économiques et sociaux, l’enjeu n’est pas de ralentir l’innovation, mais de la réorienter pour qu’elle serve réellement la transition écologique. L’innovation demeure indispensable : sans nouvelles solutions, difficile d’imaginer une économie résiliente et soutenable. Mais elle doit désormais s’inscrire dans un cadre plus exigeant : prendre en compte les limites planétaires, anticiper les impacts, associer les parties prenantes et transformer les modèles d’affaires plutôt que d’en prolonger les dérives.

Comme le rappellent les entreprises réunies par EpE dans leur rapport 2025 sur l’innovation, cette transformation n’est pas uniquement technologique : elle est stratégique, culturelle et organisationnelle. Elle suppose d’intégrer la durabilité dans les processus d’innovation, d’équiper les équipes, de revisiter les indicateurs de performance et d’adopter des approches plus ouvertes, plus sobres et plus collaboratives.

L’innovation responsable — plus anticipatrice, plus inclusive et plus alignée avec les besoins réels — apparaît ainsi comme un levier central pour inventer un progrès partagé. C’est cette mutation profonde, déjà engagée dans de nombreuses organisations, que cet article inspiré ce rapport.

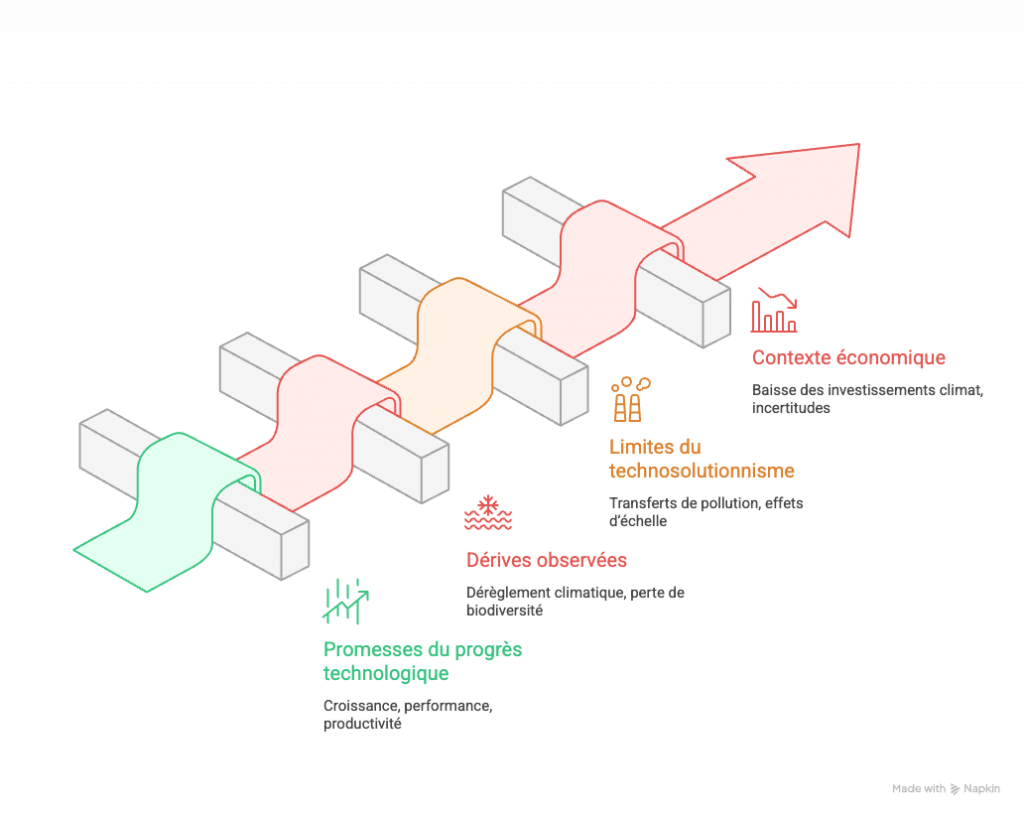

1. La fin du mythe : pourquoi l’innovation traditionnelle ne suffit plus

Depuis plus d’un siècle, nos sociétés ont bâti leur développement sur l’innovation technique. Le Manuel d’Oslo (OCDE, 2019) définit l’innovation comme « un produit ou processus nouveau ou amélioré, mis à la disposition d’utilisateurs ». Cette définition a façonné un modèle centré sur la performance, la productivité et la croissance, où chaque nouvelle technologie est perçue comme un progrès naturel. Pourtant, face à l’ampleur des crises environnementales, ce paradigme montre aujourd’hui ses limites.

1.1 Un modèle historique aujourd’hui dépassé

L’innovation a permis des transformations majeures — mobilité, médecine, numérique, chimie — mais elle a aussi généré des effets indésirables systémiques.

Les innovations qui ont amélioré nos vies (moteur thermique, plastiques, agriculture intensive, pétrochimie) sont à l’origine :

- du dérèglement climatique, directement lié à la combustion d’énergies fossiles ;

- de l’effondrement de la biodiversité, conséquence notamment de l’usage massif de produits phytopharmaceutiques ;

- de l’ubiquité des pollutions (microplastiques, substances chimiques, PFAS) ;

- de l’épuisement des ressources et de la dépendance à des matériaux critiques.

Ces crises ne sont pas des accidents : elles découlent d’un recours massif à des innovations passées développées sans prise en compte des limites planétaires.

Comme le rappelle le philosophe Hans Jonas dès 1979 :

« Les technologies modernes introduisent des risques systémiques d’une ampleur sans précédent, susceptibles d’affecter non seulement les générations présentes, mais aussi futures. »

1.2 Les impasses du technosolutionnisme

Face aux crises actuelles, la tentation est grande de s’en remettre exclusivement aux technologies dites “vertes”. Pourtant, ce technosolutionnisme se heurte à trois limites structurelles rappelées dans la publication :

- Transferts de pollution entre phases du cycle de vie (par exemple : véhicule électrique vs impacts matériaux et batteries).

- Effets d’échelle : une solution peu impactante individuellement peut devenir problématique lorsqu’elle est déployée massivement.

- Illusion d’un changement sans transformation des modes de vie : la technologie remplace, mais ne réforme pas les usages.

Ces limites sont confirmées par l’Académie des technologies, qui souligne :

« D’ici à 2030, ni les innovations technologiques existantes ou en cours de développement, ni les énergies décarbonées, renouvelables ou non, ne pourront être déployées à une vitesse suffisante. »

Autrement dit : la technologie seule ne permettra pas de tenir les objectifs climatiques européens.

1.3 L’innovation incrémentale : un moteur de continuité plutôt que de transformation

Le document rappelle que l’innovation dominante des dernières décennies est incrémentale :

- améliorer un produit,

- réduire les coûts,

- augmenter la performance,

- renforcer la compétitivité.

Mais ces innovations prolongent les modèles existants au lieu de les transformer. L’exemple emblématique est celui de la voiture électrique :

- utile pour réduire les émissions,

- mais insuffisante si elle laisse inchangé le modèle de mobilité centré sur le véhicule individuel, l’étalement urbain et la consommation d’espace.

C’est le même phénomène dans l’agriculture :

- les innovations intensives ont permis d’augmenter la production mondiale,

- mais elles ont aussi contribué à l’érosion massive de la biodiversité et à la dépendance aux intrants chimiques.

1.4 Un contexte économique qui freine les investissements

Le document EpE souligne un autre facteur de blocage : l’incertitude économique, politique et géopolitique, qui freine les investissements pourtant nécessaires à la transition.

Le rapport I4CE 2025 montre :

- une baisse des investissements climat en France entre 2023 et 2025,

- alors qu’il faudrait + 87 milliards d’euros d’ici 2030 pour rester sur la trajectoire des objectifs.

Cette contraction intervient malgré :

- la hausse des risques de dépendance technologique,

- les perturbations logistiques,

- les coûts croissants des matières premières,

- l’instabilité réglementaire environnementale,

- les attentes fortes des investisseurs et consommateurs.

Les entreprises sont donc prises en étau entre :

- la nécessité d’investir dans la transition,

- et les pressions à court terme (rentabilité, compétitivité, volatilité des marchés).

1.5 L’innovation doit changer de finalité

Comme le souligne Estelle Brachlianoff, Présidente d’EpE et Directrice générale de Veolia :

« L’innovation responsable n’est plus une option. C’est la condition d’un progrès enfin partagé. »

La question n’est plus “faut-il innover ?”, mais :

“pour quoi innover, comment innover et avec quelles finalités ?”

Le modèle d’innovation doit évoluer selon trois axes identifiés dans la publication :

- Responsabilisation des innovateurs : intégrer les impacts environnementaux et sociaux dès la conception (ACV, anticipation, multicritères).

- Sobriété comme cadre directeur : réduire l’empreinte matière, énergétique, et les effets rebonds.

- Nouveaux modèles : innovation frugale, économie de fonctionnalité, circularité, nouveaux récits et nouvelles pratiques.

2. Sobriété et innovation responsable : les nouveaux impératifs

Les entreprises engagées dans la transition écologique se heurtent aujourd’hui à une double réalité : d’un côté, l’urgence climatique exige des transformations rapides et profondes ; de l’autre, l’innovation technologique seule est incapable de produire ces changements au rythme nécessaire. Cette tension ouvre un nouveau chapitre pour les organisations : celui de la sobriété et de l’innovation responsable, désormais identifiées comme des impératifs structurants par les instances scientifiques comme par les acteurs économiques.

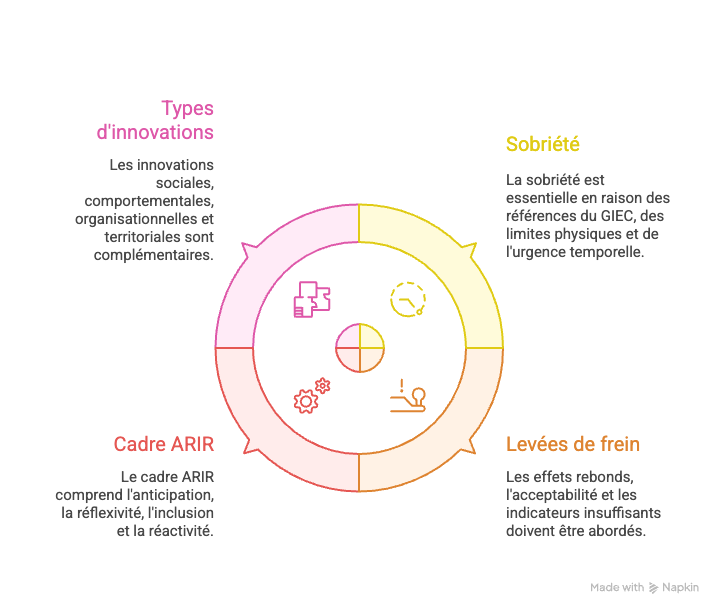

2.1 La sobriété, incontournable et parfois (in)désirable ?

La notion de sobriété occupe désormais une place centrale dans les stratégies de transition. L’Académie des technologies souligne en 2022 que :

« D’ici à 2030, ni les innovations technologiques, existantes ou en cours de développement, ni les énergies décarbonées, renouvelables ou non, ne pourront être déployées à une vitesse suffisante. La sobriété est incontournable. »

Le sixième rapport du GIEC (2022) la classe également parmi les leviers majeurs d’atténuation, au même titre que les technologies bas-carbone.

Cette convergence est importante : elle signifie que la réduction des usages, des consommations et des impacts ne peut plus être une variable d’ajustement, mais devient un axe stratégique.

🔎 Une sobriété qui ne se limite pas à “moins”

EpE et l’étude « Étape 2030 » rappellent que la sobriété est un levier de rupture, fondé sur :

- la réduction raisonnée de l’empreinte matière et énergie,

- l’allongement de la durée de vie des produits,

- la limitation des effets rebonds,

- une transformation des modes de consommation,

- une remise en question de la recherche systématique de performance additionnelle.

Loin d’être une contrainte, elle devient un vecteur d’innovation :

- nouveaux modèles (partage, réparation, économie de fonctionnalité),

- innovations frugales,

- optimisation des ressources,

- services plutôt que produits.

Une sobriété parfois difficile à déployer

Le rapport souligne plusieurs obstacles :

- la résistance au changement (interne et clients),

- la concurrence des offres classiques,

- les réglementations insuffisamment stabilisées,

- l’absence d’indicateurs robustes sur la sobriété (circularité, empreinte matière, intensité d’usage),

- les effets rebonds fréquents (ex. optimisation énergétique qui crée plus d’usages).

La sobriété exige donc un changement culturel, dépassant largement la dimension technique.

2.2 L’innovation responsable, un nouveau modèle pour guider l’action

Pour répondre à ces limites, plusieurs travaux académiques ont formalisé un modèle d’innovation responsable, dont le document EpE reprend la référence centrale : le cadre ARIR (Stilgoe, Owen, Macnaghten, 2013).

Ce cadre repose sur quatre principes :

- Anticipation — analyser les impacts environnementaux, sociaux et éthiques avant le développement.

- Réflexivité — questionner l’utilité, les besoins réels et les finalités de l’innovation.

- Inclusion — associer les parties prenantes (internes et externes) aux décisions.

- Réactivité — ajuster les projets selon les retours, risques et évolutions sociétales.

Ces principes impliquent de passer :

- d’une innovation centrée sur la technologie,

- à une innovation centrée sur les finalités, les usages et les impacts.

L’éco-innovation comme manifestation opérationnelle

L’éco-innovation est la forme la plus concrète de l’innovation responsable :

- intégrer l’environnement dès la conception,

- évaluer le cycle de vie complet,

- réduire les impacts à la source,

- concevoir pour la réparabilité, la recyclabilité, la durabilité.

Le document souligne également la montée en puissance de l’innovation frugale, qui vise un strict usage des ressources :

- réduire les matériaux,

- limiter la complexité,

- optimiser la chaîne de valeur,

- favoriser les ressources locales.

2.3 Vers de nouveaux modèles : sociale, comportementale et organisationnelle

La transition ne peut être purement technologique. De nombreuses crises viennent justement de technologies implantées sans transformation des pratiques sociales. Le rapport montre que l’innovation doit désormais inclure :

- des innovations comportementales (pilotage de la demande, nouveaux usages),

- des innovations sociales (gouvernance, acteurs, processus),

- des innovations organisationnelles (nouveaux modèles d’affaires, nouveaux modes d’échange),

- des innovations territoriales (écosystèmes locaux, circularité, mutualisations).

Ces innovations sont essentielles pour accompagner la sobriété et maximiser les bénéfices des innovations technologiques.

2.4 La sobriété + l’innovation responsable : un tandem indissociable

Le document souligne que la sobriété n’est efficiente que si elle repose sur :

- des innovations responsables qui limitent les impacts et orientent les modèles d’affaires ;

- des innovations sociales qui rendent la sobriété désirable, acceptable et viable ;

- des outils d’évaluation robustes pour éviter les effets rebonds et les déplacements d’impact.

EpE insiste ainsi sur la complémentarité entre les deux approches :

Sobriété + responsabilité = transformation réelle des modèles économiques.

2.5 Un mouvement stratégique porté par les entreprises pionnières

L’innovation responsable permet aux entreprises :

- de renforcer leur résilience face aux crises environnementales,

- d’anticiper les risques réglementaires,

- de mieux attirer talents et investisseurs,

- d’entrer sur de nouveaux marchés,

- d’améliorer leur image de marque,

- de réduire leurs coûts sur le long terme (matières, énergie, logistique).

Les premières entreprises engagées (Saint-Gobain, Sanofi, Veolia, BNP Paribas…) montrent que cette transformation n’est pas qu’un discours :

- elle nécessite des compétences nouvelles,

- des comités d’innovation redéfinis,

- des routines d’évaluation dès l’idéation,

- une culture d’entreprise réorientée vers le long terme.

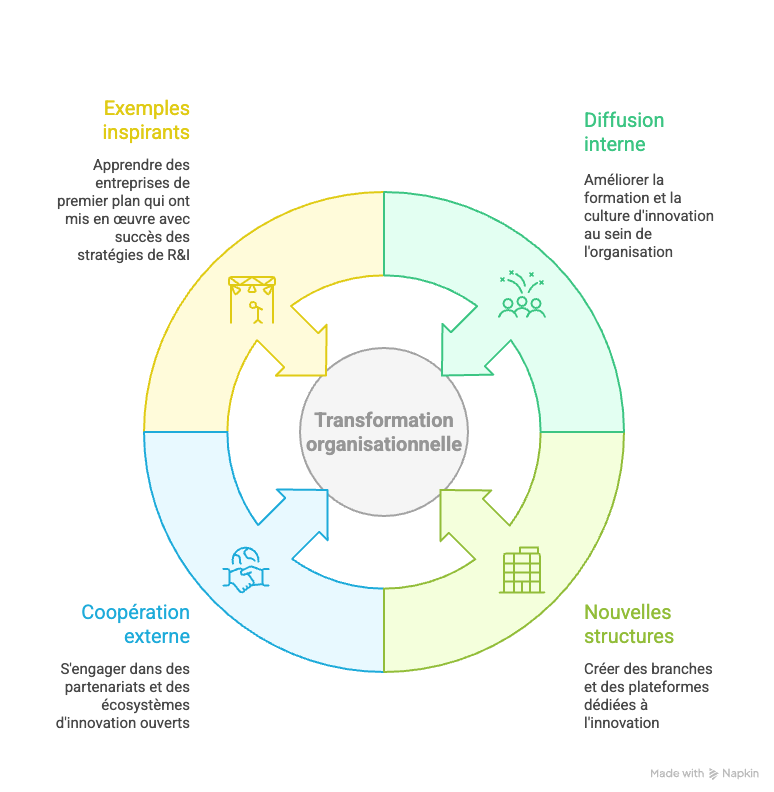

3. Intégrer l’écologie dans la stratégie et l’organisation de l’innovation

Pour transformer durablement les entreprises, l’innovation doit elle-même être transformée. Comme le souligne EpE, les métiers de l’innovation et de la R&D jouent désormais un rôle stratégique : ils identifient les futurs souhaitables, évaluent les risques, orientent les priorités, embarquent les équipes et contribuent à redessiner les modèles d’affaires. Intégrer l’écologie au cœur de l’innovation ne consiste donc pas uniquement à “verdire” quelques projets : c’est réarchitecturer la stratégie, la culture et l’organisation de l’entreprise.

3.1 Diffuser la transition écologique dans les métiers de l’innovation et de la R&D

Les métiers de l’innovation sont à la croisée des chemins. Ils doivent désormais explorer les besoins réels, questionner les usages, identifier les limites et diffuser les principes d’éco-innovation dans l’ensemble des équipes.

Selon l’étude Les Nouveaux Géants (2024) citée par le rapport :

Les métiers de l’innovation peuvent contribuer à la transition en explorant le “juste nécessaire”, en mobilisant les acteurs internes autour de visions souhaitables et en concevant des offres réduisant l’impact de l’entreprise et de ses parties prenantes.

Pour cela, plusieurs leviers structurants apparaissent.

Repenser le rôle stratégique de l’innovation

Beaucoup d’entreprises intègrent désormais la durabilité dans leur raison d’être et dans les objectifs de leurs équipes R&D.

Exemples : EDF, Engie, OPmobility, Saint-Gobain, Suez, Veolia.

L’impact environnemental devient un critère de pilotage au même titre que la performance technique ou économique.

Développer une véritable culture d’innovation durable

Cela passe par :

- la formation systématique des collaborateurs à l’écoconception et à l’innovation responsable ;

- des guidelines internes simples et opérationnelles ;

- l’intégration de la durabilité dans les processus de décision ;

- l’utilisation d’ACV, d’indicateurs multi-critères, de scénarios.

Exemple : Saint-Gobain

- Formation obligatoire pour chaque nouveau chercheur avec un module dédié à la durabilité.

- Équipe “Product Sustainability” transverse entre R&D, marketing, achats, opérations.

- Exemples de produits :

- Verre ORAÉ® : –42% d’empreinte carbone par rapport à la moyenne européenne.

- Colle webercol pro éco : label EC1plus + Origine France Garantie.

Transformer les compétences et les pratiques

Les équipes R&D doivent adopter :

- des outils d’évaluation robustes,

- des approches design-driven orientées usages,

- des méthodes prospectives pour anticiper les risques et opportunités.

Exemple : Sanofi

Sanofi a développé un modèle en 6 piliers pour intégrer l’écoconception :

- Objectifs visibles : 100 % des nouveaux produits écoconçus dès 2025.

- Leadership engagé.

- Success stories internes.

- Concours d’innovation “Planet Care Challenge”.

- Outils opérationnels pour les équipes.

- Programme massif de formation (près de 4 000 modules suivis en 2024).

3.2 De nouvelles formes de R&I : innover dans l’innovation

Pour transformer l’innovation, il faut transformer comment on innove. Les entreprises réorganisent leurs processus, croisent les expertises, décentralisent l’innovation et mobilisent des écosystèmes internes et externes.

En interne : mobiliser, croiser, décentraliser les expertises

Les frontières entre R&D, marketing, achats, opérations ou RSE se brouillent pour créer des équipes transverses.

Exemples :

- Rexel : équipe Sustainability Solution intégrée au département digital, travaillant avec les data, l’IA et les experts produits.

- Saint-Gobain : équipe développement durable placée au cœur du marketing et du produit.

- Roquette : équipe d’évaluation produits composée de profils venant de 8 métiers différents.

- VINCI – Leonard : plateforme innovation rattachée à la direction générale adjoint et à la direction environnement.

Exemple emblématique : TotalEnergies et OneTech

TotalEnergies a rassemblé 3 500 collaborateurs techniques dans une branche unique, OneTech, créée en 2021.

Objectifs :

- partager l’expertise technique,

- accompagner les transitions vers de nouveaux métiers (CCS, hydrogène, énergies marines),

- anticiper les besoins en durabilité.

Résultats :

- 68 % du budget R&D 2024 dédié aux nouvelles énergies et à la baisse de l’empreinte environnementale ;

- plateforme “Sustainability” intégrant ACV, sciences sociales et modélisation ;

- outils unifiés d’ACV ;

- innovations comme le capteur AUSEA (détection méthane) ou l’ADN environnemental (biodiversité).

Exemple : EDF et les “Game Changers”

EDF a conçu une méthode prospective en trois étapes :

- Identifier les signaux faibles et tendances.

- Construire des futurs possibles via design fiction.

- Prioriser et analyser les impacts avec des groupes d’experts transverses.

Objectif : préparer l’entreprise à des mutations majeures (marché, réglementation, technologies) en choisissant des positions stratégiques partagées par toutes les BU.

3.3 En externe : coopérer pour réduire les risques et accélérer l’innovation

L’entreprise ne peut plus innover seule. L’innovation responsable repose sur des écosystèmes de valeur plutôt que sur des chaînes de valeur isolées.

Selon Thierry Rayna :

L’innovation doit s’inscrire dans un écosystème large de parties prenantes de nature diverse.

Open innovation et partenariats stratégiques

Exemples structurants :

- Renault Group – Refactory de Flins : hub de l’économie circulaire mobilisant plus de 50 acteurs.

- VEOLIA – Politique achats GreenUp : fournisseurs partenaires engagés sur 7 piliers dont l’innovation.

- EDF – Récits prospectifs “Imaginer un avenir positif” : collaboration avec CEREMA, ADEME, CEA, architectes, etc.

Ces démarches permettent :

- d’accéder à des expertises nouvelles,

- de faire émerger des innovations frugales ou circulaires,

- d’augmenter l’acceptabilité sociale,

- de réduire les risques techniques, financiers et sociétaux.

Intelligence collective

Le rapport souligne aussi le rôle de plateformes collaboratives comme Team for the Planet, qui illustre comment l’intelligence collective peut devenir un accélérateur d’innovation responsable, en partageant risques, compétences et financements.

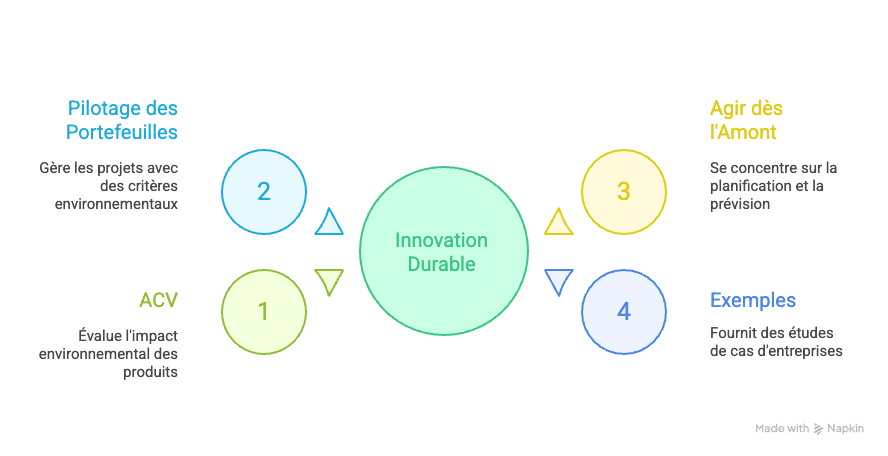

4. Piloter la durabilité écologique de l’innovation à tous les stades de développement

Intégrer l’environnement dans l’innovation ne se limite pas à quelques projets “verts”. Cela implique de piloter systématiquement la durabilité de tous les produits, services et technologies, depuis les premières idées jusqu’à la mise sur le marché. Les entreprises pionnières s’équipent aujourd’hui d’outils, de méthodes et de processus qui permettent d’évaluer les impacts dès l’idéation, de structurer des portefeuilles d’innovations durables, et de guider la prise de décision tout au long du cycle de vie.

4.1 L’ACV : un outil fondamental pour piloter produits et portefeuilles

L’Analyse de Cycle de Vie (ACV) est considérée comme l’outil pivot de l’innovation responsable. Elle permet d’évaluer les impacts environnementaux à chaque étape : extraction, production, distribution, usage, fin de vie. De nombreuses entreprises l’utilisent désormais :

- pour orienter les choix technologiques,

- pour hiérarchiser les projets,

- pour améliorer continuellement les offres existantes.

Le rapport indique toutefois que l’ACV représente :

- un investissement humain et financier important,

- une exigence de données robustes,

- une industrialisation encore en cours,

- une limite persistante : beaucoup d’ACV restent centrées sur le CO₂, alors que d’autres impacts (biodiversité, eau, matières, toxicité) sont tout aussi déterminants.

EPE

Des avancées méthodologiques nécessaires

Le rapport souligne également la nécessité de :

- fiabiliser les bases de données environnementales,

- harmoniser les méthodes entre acteurs,

- intégrer les innovations émergentes dans les référentiels (ce qui est souvent difficile faute de données primaires).

Exemple : OPmobility

OPmobility (ex-Faurecia) travaille à structurer des données environnementales destinées à accélérer la transition via l’ACV de produits automobiles complexes.

Exemple : Sanofi

Sanofi utilise des ACV ISO conformes pour piloter l’écoconception de ses médicaments, avec des outils dédiés intégrés à son processus R&D.

Exemple : Capgemini

Capgemini développe une méthode pour mesurer l’impact environnemental des solutions digitales — un domaine encore sous-outillé — permettant de piloter les innovations numériques de façon durable.

4.2 Piloter les projets et les portefeuilles d’innovations

L’ACV ne suffit pas. Pour orienter les investissements, les entreprises doivent piloter des portefeuilles entiers d’innovations selon des critères environnementaux, économiques et stratégiques.

Le rapport décrit trois grandes évolutions :

1. Des critères d’impact intégrés aux gouvernances d’innovation

L’impact environnemental devient un critère clé de priorisation au même titre que la faisabilité, la rentabilité ou la désirabilité. Certaines entreprises créent des comités d’arbitrage incluant experts climat, biodiversité, sociologues, designers et équipes marketing.

2. Des outils spécifiques pour guider l’allocation des ressources

De nombreuses entreprises développent :

- des indicateurs multi-critères,

- des scoring environnementaux,

- des matrices d’aide à la décision,

- des systèmes d’alerte en cas de risques environnementaux majeurs.

3. Des processus de pilotage continus

Depuis la recherche exploratoire jusqu’à l’industrialisation, l’impact est suivi et mis à jour.

Exemple : Solvay – Méthodologie SPM

Solvay a développé une méthode SPM (Sustainable Portfolio Management) pour analyser la durabilité de chaque projet R&I :

- cartographie des risques,

- positionnement stratégique,

- priorisation des projets durables.

Exemple : Wavestone

Wavestone intègre désormais la durabilité comme quatrième critère du tryptique innovation classique : désirabilité, faisabilité, viabilité.

4.3 Agir dès les premiers stades de l’innovation

Plus on évalue tôt, plus il est possible d’éviter des effets rebonds, des verrouillages technologiques, ou des investissements non alignés avec les limites planétaires. Le rapport insiste fortement sur ce point : les premières étapes du développement sont celles où les choix structurants se jouent.

Les entreprises adoptent donc trois grandes approches complémentaires :

🔹 Simplifier et accélérer les évaluations environnementales

Pour rendre l’ACV plus opérationnelle en phase d’idéation :

- simplification des outils,

- évaluation qualitative rapide,

- grilles d’analyse préliminaire,

- bases de données génériques utilisables dès l’amont.

EPE

🔹 Intégrer des démarches prospectives

Les entreprises introduisent de plus en plus :

- des scénarios d’évolution technologique,

- des approches de design fiction,

- des analyses de risques socio-environnementaux,

- des visions long terme permettant d’anticiper les impacts non visibles à court terme.

Ce travail est essentiel pour éviter de développer des innovations qui seraient obsolètes ou dommageables dans 10 ou 20 ans.

Exemple : TotalEnergies

La compagnie utilise des scénarios prospectifs pour identifier les ruptures technologiques, comprendre les débats sociétaux, et orienter les choix R&D.

🔹 Éviter les verrous et les fausses bonnes idées

Certains projets, même “verts”, peuvent générer :

- des effets rebonds,

- des déplacements de pollution,

- des dépendances critiques (matières, énergie, territoire),

- des controverses sociétales.

Le pilotage amont permet d’écarter tôt les innovations trop risquées.

4.4 Structurer un système de pilotage complet : des données à la valorisation

L’objectif ultime est de mettre en place un système global et cyclique permettant :

- de mesurer,

- de piloter,

- d’améliorer,

- et de valoriser les innovations durables.

C’est ce continuum qui permet aux entreprises :

- de faire des choix alignés avec la taxonomie européenne,

- d’anticiper les évolutions réglementaires,

- d’améliorer leur positionnement marché,

- de réduire les risques financiers et réputationnels,

- et d’orienter leurs modèles d’affaires vers les futurs souhaitables.

5. Valoriser les démarches et les produits durables

Piloter l’innovation durable ne suffit pas : pour créer de la valeur, transformer les marchés et engager les parties prenantes, les entreprises doivent rendre leurs démarches visibles, compréhensibles et crédibles. Le rapport EpE insiste sur un point : la valorisation est un levier stratégique, autant pour les clients internes (équipes, décideurs) que pour les clients externes (marchés, consommateurs, investisseurs, régulateurs).

Cela suppose de structurer les données, de construire des narratifs engageants, de donner accès à des preuves tangibles, et de s’inscrire dans des cadres collectifs.

5.1 Agir avec et vers les clients internes et externes

L’innovation durable implique un changement profond dans les manières de concevoir, vendre, acheter et utiliser les produits et services. Pour qu’elle fasse réellement évoluer les pratiques, les entreprises doivent embarquer deux communautés :

1. Les clients internes : équipes, filiales, fonctions support

Objectifs :

- acculturer les équipes à la durabilité,

- rendre les données d’impact accessibles,

- fournir des outils de démonstration simples,

- accompagner les commerciaux, chefs de produit, achats, R&D.

Cela passe par :

- des fiches produits enrichies,

- des argumentaires durabilité,

- des modules de formation,

- des tableaux de bord d’impact.

2. Les clients externes : acheteurs, prescripteurs, distributeurs, utilisateurs finaux

Objectifs :

- démontrer que les produits ou services durables sont réellement meilleurs,

- éviter les accusations de greenwashing,

- renforcer la confiance dans les approches ACV, labels, certifications,

- différencier l’offre dans un contexte où les réglementations se durcissent.

Le rapport souligne :

« Capitaliser sur les données issues des différentes évaluations environnementales est essentiel pour construire des narratifs fédérateurs et positifs. »

EPE

5.2 Capitaliser sur les données environnementales

Les entreprises pionnières investissent fortement dans la production, la structuration et la fiabilisation des données d’impact.

Le rapport met en avant plusieurs bonnes pratiques :

🔹 Rendre les données compréhensibles

- Scores simplifiés,

- Indicateurs synthétiques,

- Comparaisons avec références marché,

- Visualisations intuitives.

🔹 Construire des preuves robustes

- ACV ISO conformes,

- Données primaires fiables,

- Scénarios prospectifs pour illustrer les effets long terme,

- Évitement des approches purement CO₂ au profit du multi-critères (biodiversité, eau, matières).

🔹 Donner accès aux données « derrière le score »

Les parties prenantes demandent de plus en plus :

- de la transparence sur les hypothèses,

- des explications sur les limites méthodologiques,

- des éléments de comparaison sectorielle,

- des open data lorsque possible.

« Construire des narratifs fédérateurs et positifs autour de la transition écologique et les équiper » est devenu un impératif.

EPE

5.3 Construire des narratifs crédibles et mobilisateurs

Les données techniques ne suffisent pas : il faut les rendre parlantes et intelligibles.

Les narratifs durables efficaces :

- connectent l’innovation à des enjeux universels (santé, qualité de vie, souveraineté, résilience) ;

- montrent les co-bénéfices au-delà du CO₂ ;

- expliquent les arbitrages et les limites ;

- évitent les simplifications abusives ;

- mettent en avant les démarches collectives ;

- s’appuient sur des preuves, pas des promesses.

Le rapport EpE met en avant que la valorisation repose sur :

- la cohérence entre discours et trajectoire d’entreprise,

- la pédagogie autour des impacts,

- l’usage de récits inspirants (cf. démarche EDF sur les scénarios narratifs).

5.4 Contribuer à l’émergence d’un cadre incitatif

La valorisation ne concerne pas uniquement les clients : elle s’adresse aussi aux acteurs institutionnels et aux cadres sectoriels.

Les entreprises jouent un rôle essentiel pour :

Développer ou renforcer les standards

- labels,

- référentiels environnementaux,

- certifications,

- étiquetages environnementaux,

- méthodologies ACV sectorielles.

Nourrir le plaidoyer et les démarches collectives

Le rapport insiste sur l’importance de collaborer avec :

- les fédérations professionnelles,

- les agences publiques (ADEME, CEREMA…),

- les coalitions sectorielles,

- les comités de normalisation.

Objectif : faire émerger un marché où les innovations durables sont reconnues, encouragées et valorisées.

5.5 Exemples inspirants

Rexel — Carbon Tracker : rendre l’impact lisible et actionnable

Rexel a développé un outil permettant :

- d’évaluer l’empreinte carbone de chaque produit,

- d’identifier les alternatives bas-carbone,

- de faciliter la décision pour les professionnels du bâtiment.

Cet outil permet de valoriser les innovations durables du catalogue et d’accompagner les clients dans leurs propres démarches.

Saint-Gobain — Mieux valoriser une offre durable : un travail d’équipe

Saint-Gobain démontre que l’éco-innovation ne suffit pas :

- les experts produits,

- les équipes marketing,

- les commerciaux

travaillent conjointement pour construire un discours clair, fondé sur les ACV et les bénéfices clients.

EDF — Récits prospectifs : inspirer plutôt qu’alarmer

La démarche « Imaginer en commun un avenir positif » montre qu’il est possible de mobiliser collaborateurs, partenaires et citoyens grâce à des récits concrets, crédibles et enthousiasmants.

5.6 La valorisation : un levier stratégique de transformation

La valorisation est stratégique car elle permet :

- d’accélérer la diffusion des innovations durables,

- d’augmenter la confiance des clients, régulateurs, collaborateurs, investisseurs,

- de différencier l’entreprise dans un marché de plus en plus exigeant,

- de faire émerger de nouvelles opportunités (nouveaux segments, nouveaux modèles),

- de renforcer l’alignement interne sur les trajectoires environnementales.

Le rapport conclut que la valorisation ne doit pas être une opération marketing :

elle fait partie intégrante du pilotage de l’innovation, au même titre que l’ACV ou l’organisation R&D.

Vers une innovation qui redéfinit le progrès

La transition écologique impose un changement profond dans la manière dont les entreprises conçoivent, développent et déploient l’innovation. Ce que montre très clairement le travail mené au sein d’EpE, c’est que la transformation ne peut pas être purement technologique ni se réduire à l’ajout d’outils ou de méthodologies. Elle est d’abord stratégique, organisationnelle et culturelle.

L’innovation traditionnelle a permis l’essor de nos sociétés, mais elle est aujourd’hui confrontée à ses propres limites : dépendance accrue aux ressources, effets rebonds, pollution et impacts non anticipés. La sobriété, désormais considérée comme incontournable par l’Académie des technologies et le GIEC, rappelle que la transition écologique exige de repenser la place de la technologie dans nos modèles et d’inscrire l’innovation dans un cadre responsable.

L’émergence d’une innovation responsable, fondée sur l’anticipation, la réflexivité, l’inclusion et la réactivité, offre une nouvelle boussole pour orienter les décisions. Elle permet d’intégrer les enjeux environnementaux dès l’idéation, d’éviter les verrous technologiques et de concevoir des modèles d’affaires compatibles avec les limites planétaires. Le rôle structurant de l’ACV, des démarches prospectives, de la conception frugale, ou encore de la mise en réseau des expertises, montre que les entreprises pionnières se dotent déjà de leviers concrets et puissants.

Mais ce qui ressort de manière encore plus marquante dans ce rapport, c’est l’importance des dynamiques collectives. L’innovation responsable ne peut être isolée : elle nécessite des collaborations internes renforcées, des écosystèmes externes mobilisés, un dialogue ouvert avec les parties prenantes et une capacité à produire des preuves transparentes et valorisables. Elle transforme autant l’entreprise que les marchés dans lesquels elle évolue.

Au fond, l’enjeu n’est plus de « faire plus d’innovation », mais de faire l’innovation autrement : plus sobre, plus ouverte, plus anticipatrice, plus en prise avec les réalités sociales et environnementales. Une innovation qui ne se contente pas d’accompagner le changement, mais qui redéfinit le progrès, en plaçant la soutenabilité et la résilience au cœur de ses finalités.

En adoptant cette vision, les entreprises ne se contentent pas de répondre aux exigences de la transition écologique : elles créent les conditions d’une prospérité renouvelée, durable et partagée — la seule capable de traverser les crises du siècle et de construire les futurs souhaitables.

Pour aller plus loin, voici le rapport d’EPE utilisé pour rédiger cet article :

https://www.epe-asso.org/publication-recherche-innovation-2025