1. Un moment charnière pour les agences de développement

Les agences de développement économique, d’innovation ou de transition écologique jouent depuis plusieurs années un rôle central dans l’accompagnement des entreprises vers des modèles plus résilients. Elles soutiennent des projets, mobilisent des financements, structurent des filières et facilitent l’émergence d’écosystèmes territoriaux dynamiques. Pourtant, face à l’urgence climatique, à l’évolution des réglementations européennes et à la transformation rapide des économies locales, leur rôle évolue profondément. L’enjeu n’est plus seulement d’accompagner quelques projets exemplaires, mais bien de changer d’échelle.

Ce changement d’échelle est particulièrement visible en Occitanie, région aujourd’hui engagée dans une dynamique de transition ambitieuse. En 2024, l’ADEME Occitanie a soutenu plus de 1 070 projets, soit une croissance de 50 % en un an. Les dispositifs comme ACT Pas-à-Pas et PACTE Industrie commencent à s’imposer comme des outils structurants, tandis que les filières régionales les plus émettrices — aéronautique, agroalimentaire, chimie, santé, BTP — amorcent leurs trajectoires bas carbone. Mais cette montée en puissance met en lumière un défi majeur : les méthodes actuelles d’accompagnement, largement reposées sur l’expertise humaine, l’ingénierie de terrain et l’approche “cas par cas”, ne sont pas scalables.

À mesure que les entreprises se saisissent des enjeux climat, les demandes croissent plus vite que les capacités opérationnelles des agences régionales et des partenaires publics. Le risque est clair : créer un goulot d’étranglement qui ralentit la transition et pénalise les entreprises les moins structurées — notamment les TPE-PME, pourtant nombreuses en Occitanie.

C’est ici que le numérique intervient comme un véritable catalyseur. Bien au-delà de la simple digitalisation de documents ou de formulaires, le numérique apporte des outils capables d’accélérer, de fiabiliser et de distribuer l’expertise : plateformes collaboratives, outils de modélisation carbone, automatisation des diagnostics, jumeaux numériques, data spaces, intelligence artificielle, observatoires interactifs, communautés apprenantes en ligne… Ces technologies réinventent non seulement la manière d’accompagner, mais aussi la manière de piloter une transition territoriale.

L’enjeu dépasse la performance technique : grâce au numérique, les agences peuvent transformer leur modèle, passer d’un rôle d’opérateur à celui d’architecte d’écosystèmes, capable de soutenir des milliers d’entreprises simultanément, tout en renforçant la cohérence, la transparence et la lisibilité des démarches de transition.

Cette première partie pose donc le cadre : les agences de développement sont au cœur d’un mouvement profond. Pour amplifier l’impact social et environnemental, pour massifier des démarches comme ACT Pas-à-Pas, et pour inventer de nouveaux modèles économiques durables, le numérique n’est plus une option : c’est une infrastructure centrale de la transition.

2. Pourquoi les modèles traditionnels d’accompagnement arrivent à leurs limites

Depuis plus de vingt ans, les agences de développement ont bâti leur efficacité sur des approches fondées sur l’expertise humaine, les diagnostics individualisés et l’accompagnement de proximité. Ce modèle a longtemps constitué un atout : proximité avec les entreprises, connaissance intime des territoires, capacité à mobiliser partenaires et financements. Mais face à l’ampleur de la transition écologique et aux nouvelles obligations réglementaires, il atteint aujourd’hui ses limites.

2.1. Une explosion des besoins que les équipes ne peuvent plus absorber

Les demandes d’accompagnement croissent à un rythme inédit. En Occitanie, les entreprises s’emparent massivement des enjeux climat et sollicitent les dispositifs comme ACT Pas-à-Pas, PACTE Industrie, le Pass Transformation Écologique ou encore les diagnostics Bpifrance. Les grandes entreprises cherchent à structurer leurs chaînes de valeur ; les PME doivent répondre à leurs clients ; les TPE sont entraînées dans le mouvement par la réglementation.

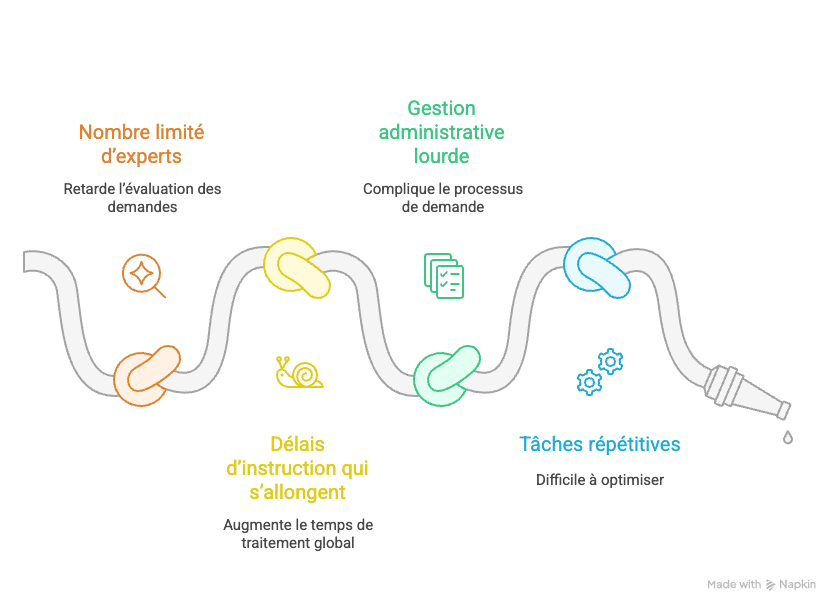

Pourtant, les capacités humaines des agences restent contraintes :

- un nombre limité d’experts,

- des délais d’instruction qui s’allongent,

- une gestion administrative lourde,

- des tâches répétitives difficilement optimisables.

Résultat : les accompagnements se font au compte-gouttes, alors que des milliers d’entreprises auraient besoin d’un soutien rapide et adapté.

2.2. Une multiplication des normes et référentiels difficile à suivre

La transition bas carbone ne concerne plus seulement les grandes entreprises industrielles :

- la CSRD impose de nouveaux standards de reporting à un nombre croissant d’entreprises,

- la taxonomie européenne conditionne l’accès au financement,

- les trajectoires SBTi deviennent une norme de marché,

- les méthodologies ACT sectorielles se multiplient,

- les exigences liées aux marchés publics intègrent désormais des critères climat.

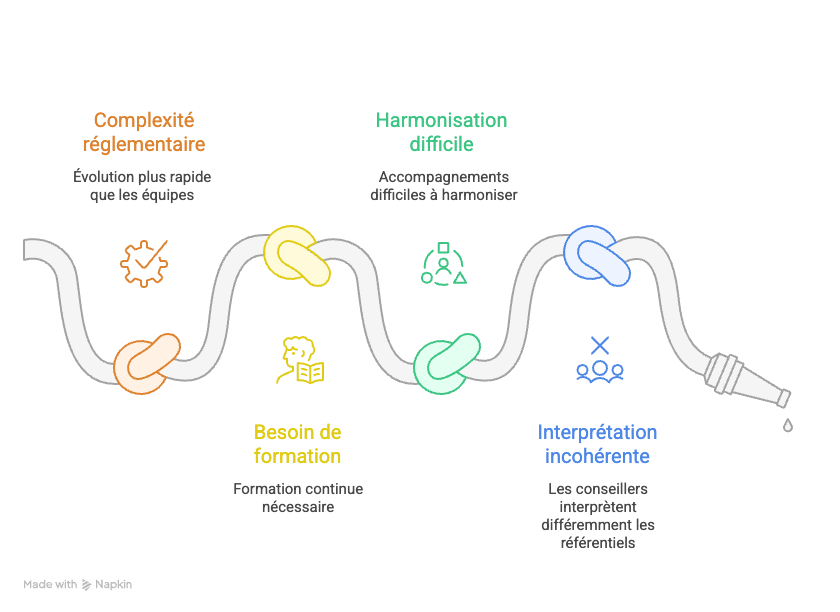

Pour les agences, cela signifie :

- une complexité réglementaire qui évolue plus vite que les équipes,

- un besoin de formation continu,

- une difficulté à harmoniser les accompagnements,

- une perte d’efficacité lorsque chaque conseiller interprète différemment les référentiels.

Sans outils numériques capables de normaliser, automatiser et centraliser l’information, la cohérence devient difficile à maintenir.

2.3. Un modèle conçu pour le “cas par cas”, incompatible avec le passage à l’échelle

Les approches classiques reposent sur :

- des visites de site,

- des diagnostics manuels,

- des analyses documentaires longues,

- des échanges personnalisés,

- des ateliers physiques mobilisant de nombreux intervenants.

Ces méthodes produisent des résultats de qualité, mais elles sont intensives en ressources et en temps. Un accompagnement ACT peut nécessiter 12 à 18 mois ; un audit énergétique plusieurs semaines ; une feuille de route climat des mois d’allers-retours. Même avec des équipes renforcées, la capacité de traitement reste limitée.

Or, la transition bas carbone est un enjeu systémique :

il faut accompagner des centaines voire des milliers d’entreprises, pas 20 ou 30 par an.

2.4. Des données éparses, difficilement exploitables pour piloter une transition territoriale

Sans outils numériques adaptés, les données d’accompagnement restent :

- dispersées dans des fichiers Excel,

- incomplètes ou non homogènes,

- non mutualisées entre agences, clusters et institutions,

- difficilement exploitables pour calculer un impact global.

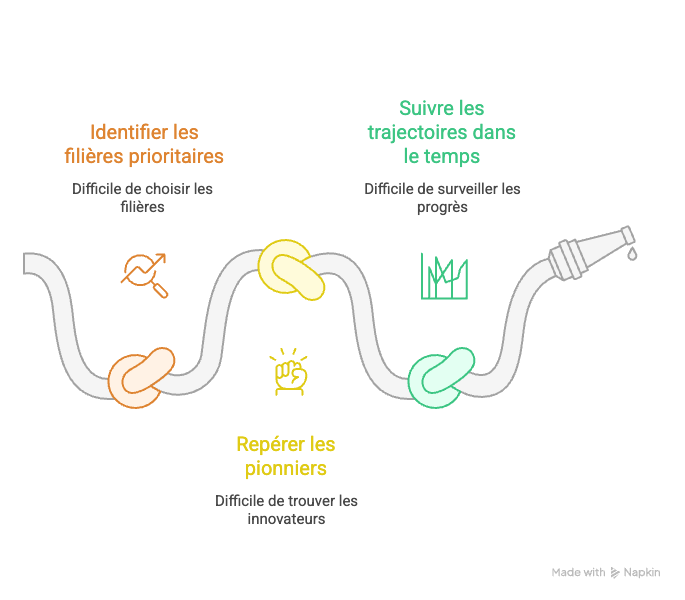

Conséquence :

- difficile d’identifier les filières prioritaires,

- difficile de repérer les pionniers,

- difficile de suivre les trajectoires dans le temps,

- impossible de piloter un territoire avec précision.

La transition nécessite une intelligence collective territoriale qui ne peut émerger qu’avec des infrastructures de données partagées.

2.5. Une équation économique en tension

L’accompagnement individuel a un coût élevé :

- temps de travail des conseillers,

- coûts de déplacement,

- mobilisation d’experts externes,

- faible mutualisation entre entreprises.

Les agences se retrouvent dans un modèle contradictoire :

- on leur demande plus d’impact,

- avec plus d’entreprises,

- en mobilisant plus d’expertise,

- mais avec des ressources financières et humaines qui n’augmentent pas en proportion.

Ce modèle n’est plus soutenable sans un levier puissant de productivité et de mutualisation.

Face à ces limites structurelles, les innovations numériques apparaissent comme un levier décisif. Elles offrent aux agences de développement une capacité nouvelle : accompagner plus d’entreprises, plus vite, avec plus de cohérence, tout en renforçant l’impact et en réduisant les coûts.

3. Les transformations numériques qui changent la donne pour l’impact

Le numérique ne se résume plus à dématérialiser des procédures ou à créer des formulaires en ligne. Pour les agences de développement, il devient un accélérateur systémique capable de transformer la manière dont les entreprises sont accompagnées sur les enjeux sociaux et environnementaux. Il permet d’augmenter la capacité d’action, d’harmoniser les méthodes, de fiabiliser les données, mais aussi d’activer des dynamiques collectives impossibles à mettre en œuvre avec les approches traditionnelles.

Voici les leviers numériques majeurs qui rendent possible ce changement d’échelle.

3.1. Les plateformes de données : fondation d’un pilotage d’impact territorial

L’un des principaux obstacles au passage à l’échelle est la difficulté de disposer de données consolidées, comparables et à jour.

Les plateformes numériques permettent désormais de :

- Centraliser automatiquement les données environnementales : bilans GES, consommations énergétique, production, flux logistiques, déchets…

- Connecter les outils internes des entreprises (ERP, sensors, IoT, comptabilité carbone).

- Harmoniser les référentiels (ACT, SBTi, CSRD) pour éviter les interprétations divergentes.

- Produire des tableaux de bord en temps réel pour les décideurs territoriaux.

- Identifier rapidement :

– les secteurs les plus émetteurs,

– les entreprises prioritaires,

– les actions les plus efficaces par filière.

Ces plateformes deviennent les nouvelles infrastructures territoriales de la transition, comparables à ce que sont les réseaux physiques (énergie, transport) pour nos territoires.

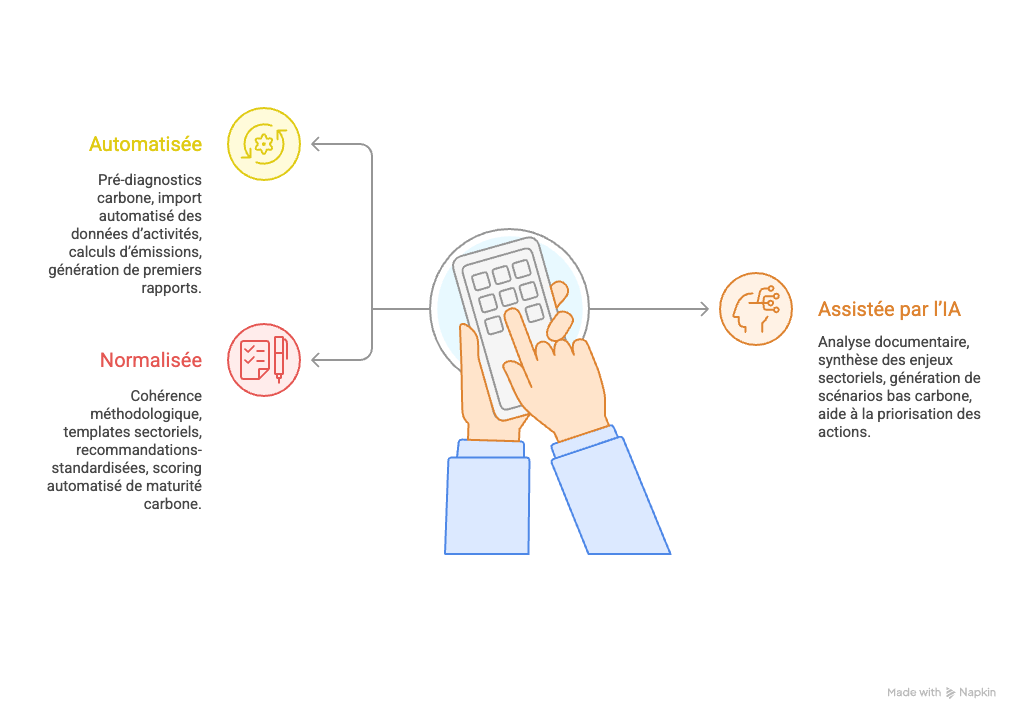

3.2. L’automatisation et l’IA pour massifier les démarches collectives

La méthodologie ACT Pas-à-Pas par exemple repose sur de nombreuses étapes nécessitant expertise et temps : diagnostic, analyse stratégique, trajectoire sectorielle, feuille de route, plan de transition…

Grâce au numérique, une partie de ces tâches peut être :

- Automatisée :

– pré-diagnostics carbone,

– import automatisé des données d’activités,

– calculs d’émissions,

– génération de premiers rapports. - Assistée par l’IA :

– analyse documentaire,

– synthèse des enjeux sectoriels,

– génération de scénarios bas carbone,

– aide à la priorisation des actions. - Normalisée :

– cohérence méthodologique,

– templates sectoriels,

– recommandations-standardisées,

– scoring automatisé de maturité carbone.

Résultat :

👉 un accompagnement ACT peut être divisé par 2 en durée, voire par 5 lorsqu’il est mutualisé.

👉 Les conseillers gagnent 30 à 50 % de temps sur les tâches répétitives et peuvent se concentrer sur la stratégie.

C’est la condition clé pour accompagner des centaines d’entreprises, pas seulement quelques dizaines.

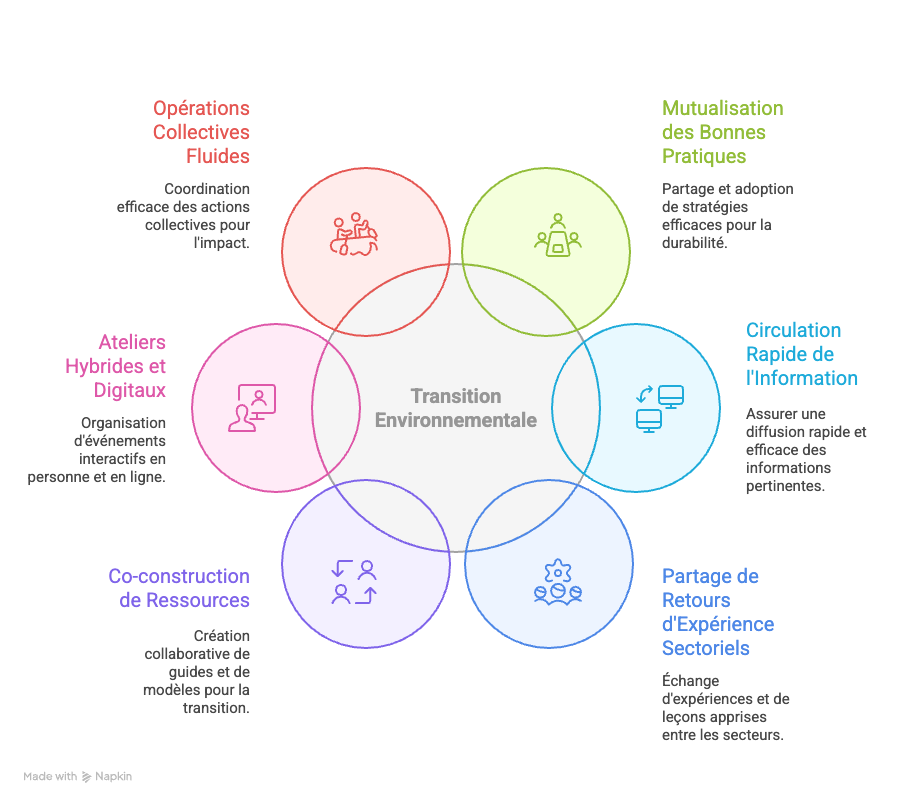

3.3. Les plateformes collaboratives : organiser l’apprentissage collectif des filières

La transition bas carbone n’est pas qu’une transformation technique : c’est une transformation culturelle, où le partage d’expérience et l’entraide jouent un rôle décisif. Les outils collaboratifs (workspaces numériques, hubs de partage de connaissances, communautés thématiques) permettent :

- la mutualisation des bonnes pratiques,

- la circulation rapide de l’information,

- le partage de retours d’expérience sectoriels,

- la co-construction de ressources (guides, modèles de feuilles de route, benchmark),

- des ateliers hybrides ou entièrement digitaux,

- des opérations collectives beaucoup plus fluides.

Ce sont des espaces d’apprentissage collectif, capables d’accélérer la montée en compétence de centaines d’acteurs via un même canal.

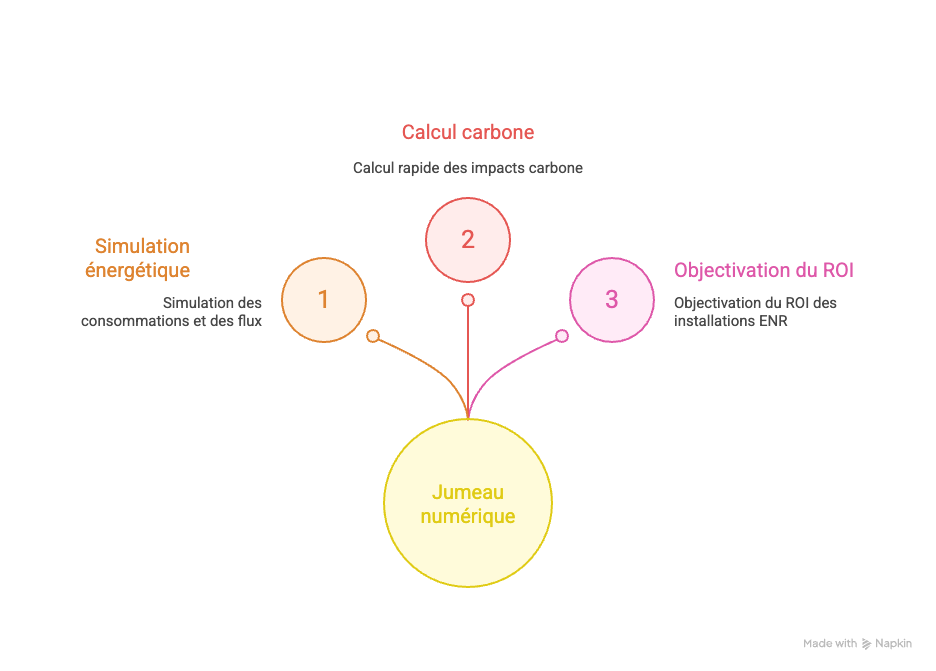

3.4. Les jumeaux numériques et la simulation : optimiser à grande échelle

Pour les secteurs industriels (aéronautique, chimie, agroalimentaire, BTP), l’un des enjeux majeurs est la simulation des trajectoires d’émissions et la comparaison des options d’investissement.

Grâce au numérique :

- un site industriel peut être modélisé comme un jumeau numérique,

- les consommations d’énergie, les flux, les process peuvent être simulés,

- les impacts carbone de différents scénarios peuvent être calculés en quelques minutes,

- le ROI d’une installation ENR, d’un stockage thermique ou d’une optimisation process peut être objectivé.

Là où un consultant réalisait auparavant une étude complexe en plusieurs semaines, l’entreprise peut aujourd’hui obtenir une pré-analyse automatisée en quelques heures.

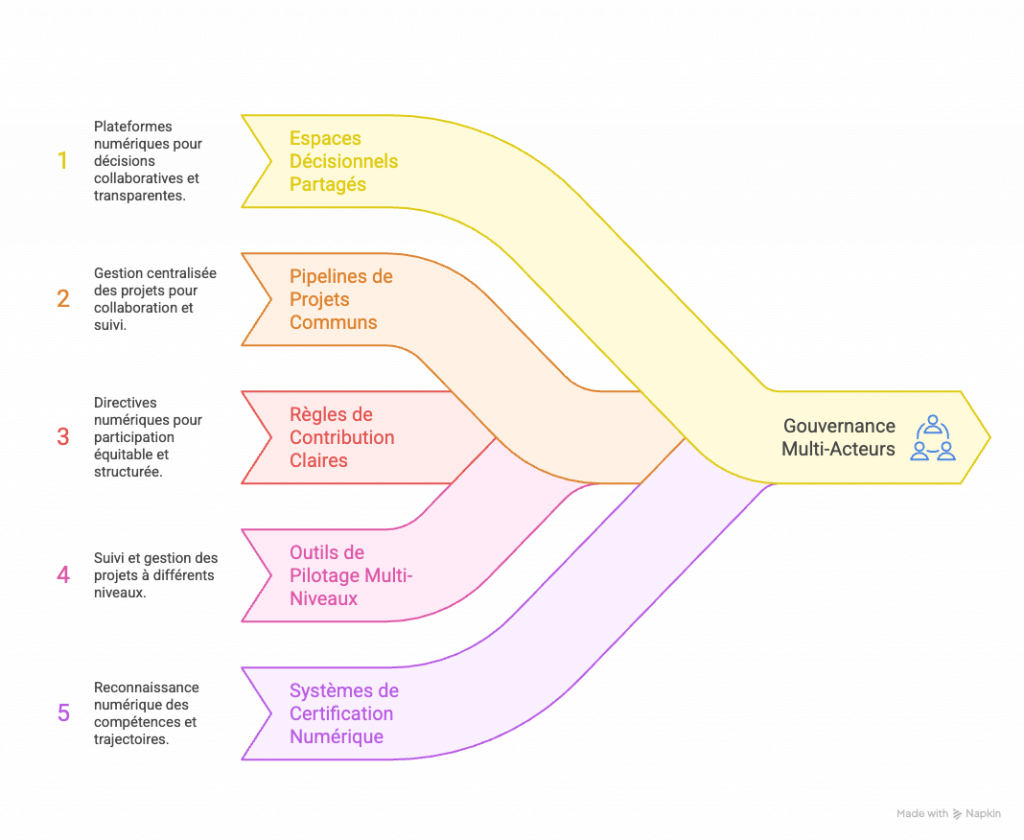

3.5. Le numérique comme soutien à la gouvernance territorial

Les agences de développement doivent articuler leurs actions avec :

- la Région,

- l’ADEME,

- les CCI,

- les clusters,

- les métropoles,

- les fédérations sectorielles.

Le numérique facilite une gouvernance multi-acteurs grâce à :

- des espaces décisionnels partagés,

- des pipelines de projets communs,

- des règles de contribution claires,

- des outils de pilotage multi-niveaux (entreprises / filières / territoires),

- des systèmes de certification numérique (labels, badges, reconnaissance de trajectoires).

Le territoire gagne en lisibilité, en cohérence et en capacité à piloter la transition dans la durée.

3.6. Vers de nouveaux modèles d’affaires et d’accompagnement

En s’appuyant sur les outils numériques, les agences peuvent développer des modèles hybrides :

- Accompagnement augmenté : humain + numérique + IA.

- Plateformes freemium : diagnostic gratuit, accompagnement premium.

- Licences territoriales pour les métropoles, clusters, fédérations.

- Services de données : observatoires, indicateurs, cartographies, API.

- Solutions open source permettant une mutualisation des coûts et une gouvernance collective.

Ce sont des modèles scalables, compatibles avec les ambitions régionales et nationales de massification de la transition.

👉 Maintenant que les leviers numériques sont posés, la question clef est : comment les agences peuvent-elles s’organiser pour les utiliser afin d’amplifier réellement l’impact social et environnemental ?

4. Comment les agences de développement peuvent utiliser le numérique pour changer d’échelle

Le numérique offre aux agences de développement une opportunité unique : transformer leur logique d’accompagnement, passer du “un à un” au “un à plusieurs”, et structurer des dispositifs capables de toucher simultanément des dizaines, des centaines, voire des milliers d’entreprises. Pour cela, il ne suffit pas de numériser des outils existants : il faut repenser les méthodes, les processus et la gouvernance en intégrant pleinement les technologies numériques dans les missions fondamentales de l’agence.

4.1. Activer des opérations collectives à grande échelle grâce au digital

Les opérations collectives comme ACT représentent déjà un levier puissant pour mutualiser les coûts et accélérer les démarches. Le numérique permet de les industrialiser :

Ce que permet le numérique :

- Inscription en ligne simplifiée avec préqualification automatique.

- Plateformes de collecte de données connectées aux outils des entreprises.

- Espace partagé pour déposer les livrables, échanger et suivre l’avancement.

- Analyse automatisée des données de maturité carbone.

- Tableaux de bord pour piloter le groupe en temps réel.

- IA assistant les ateliers (synthèses, priorisation, génération des feuilles de route).

- Comparaison automatique des trajectoires entre entreprises d’une même filière.

Résultat :

➡️ Une opération collective peut passer de 10 entreprises… à 50 ou 100.

➡️ Le coût unitaire baisse.

➡️ Le temps de traitement par entreprise diminue.

➡️ L’agence gagne en capacité d’impact.

4.2. Outiller la montée en compétences des entreprises et des territoires

Le numérique permet de massifier la formation et la sensibilisation :

Outils possibles :

- MOOC territoriaux sur les fondamentaux du climat, de la CSRD, de l’énergie, ou d’ACT.

- Parcours e-learning personnalisés selon la filière (agro, BTP, aéronautique…).

- Bibliothèques interactives de ressources, vidéos, guides, modèles, benchmarks.

- Chatbots et IA copilotes pour répondre aux questions techniques 24/7.

- Simulateurs carbone sectoriels en libre accès.

- Webinaires thématiques pour diffuser les retours d’expérience.

Résultat :

➡️ Une montée en compétences homogène et rapide.

➡️ Des entreprises plus autonomes, mieux préparées à l’accompagnement ACT.

➡️ Une réduction de la pression sur les conseillers terrain.

4.3. Construire une infrastructure territoriale numérique de la transition

Pour piloter une transition à grande échelle, un territoire a besoin d’une infrastructure numérique durable, comparable à un “système d’exploitation” de la transition.

Éléments constitutifs :

- Observatoire bas carbone : données publiques + données entreprises (agrégées).

- Base de données territoriale des bilans GES, maturités, leviers, trajectoires.

- Registre territorial des actions bas carbone, avec indicateurs consolidés.

- Place de marché des solutions : ENR, efficacité énergétique, services de conseil, financements.

- API ouvertes pour permettre à d’autres acteurs (CCI, clusters, collectivités) de se connecter.

- Cartographies interactives par filière, émissions, maturité CO₂, besoins d’investissements.

- Data space territorial sécurisé et gouverné collectivement (Gaia-X, commun numérique).

Résultat :

➡️ Le territoire gagne une vision globale et cohérente.

➡️ Les entreprises bénéficient d’un guichet unique numérique.

➡️ Les partenaires coopèrent plus facilement.

4.4. Favoriser les coalitions d’entreprises et les effets d’écosystème

Le numérique facilite la création de coalitions sectorielles pour accélérer la transition.

Exemples :

- Coalition aéronautique autour d’Airbus + 50 fournisseurs.

- Coalition agroalimentaire régionale avec Andros, Royal Canin, Danone, Cemoi.

- Coalition BTP autour des grands donneurs d’ordre (Vinci, Eiffage, Bouygues).

- Coalition santé-chimie autour de Pierre Fabre et Sanofi.

- Coalition énergie/très grandes ETI ENR autour d’EDF Renouvelables, Engie Green, TotalEnergies.

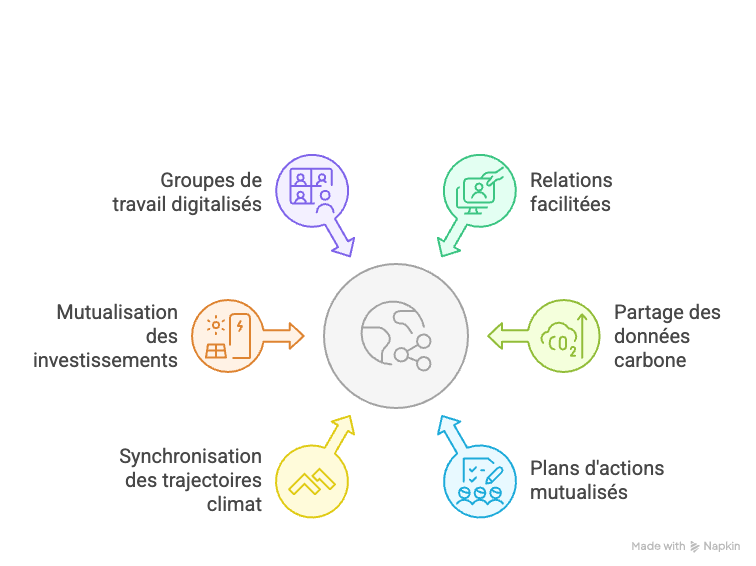

Grâce au numérique :

- Relations facilitées entre donneurs d’ordre et fournisseurs.

- Partage des données carbone harmonisé.

- Plans d’actions mutualisés.

- Synchronisation des trajectoires climat (Scope 3).

- Mutualisation des investissements (ex : solaire, chaleur bas carbone).

- Groupes de travail digitalisés.

Résultat :

➡️ Une transition systémique et coordonnée, pas seulement entreprise par entreprise.

➡️ Des gains d’efficacité majeurs grâce à la mutualisation.

4.5. Simplifier l’accès aux financements et accélérer la structuration de projets

Les entreprises manquent souvent de temps et de compétences pour monter leurs dossiers d’aide. Le numérique peut automatiser une grande partie de ces processus :

Fonctionnalités clés :

- Outils de diagnostic automatisé proposant les aides adaptées.

- Génération automatique des pièces (pré-dossiers, prévisionnels, indicateurs).

- Connecteurs vers les portails ADEME, Région, Bpifrance.

- Suivi des financements, des échéances, des justificatifs.

- Calcul dynamique des cofinancements selon la taille de l’entreprise.

- Adéquation automatique entre projets et dispositifs PACTE / ACT / Pass Écologique.

Résultat :

➡️ Les entreprises passent de “on ne sait pas par où commencer” à “tout est guidé”.

➡️ Le taux de transformation des projets augmente fortement.

➡️ Le territoire bénéficie d’un volume d’investissements plus élevé.

4.6. Valoriser les entreprises engagées grâce à des outils numériques de reconnaissance

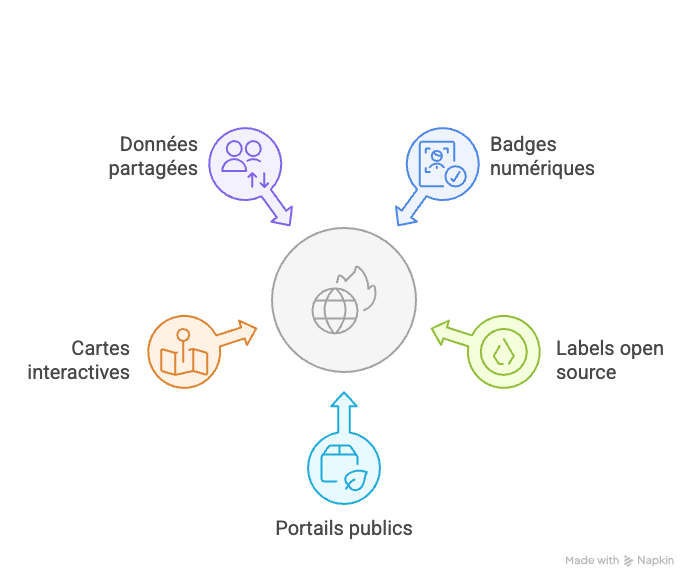

La reconnaissance est un levier majeur d’entraînement. Le numérique permet de structurer des dispositifs visibles, crédibles et inspirants :

- Badges numériques territoriaux pour les entreprises engagées dans ACT.

- Labels open source territoriaux mettant en avant les “pionniers de la transition”.

- Portails publics valorisant les actions bas carbone (similarité avec la logique open data).

- Cartes interactives des entreprises engagées pour inspirer les pairs.

- Données partagées avec les investisseurs et financeurs favorisant la réduction de risques.

Résultat :

➡️ L’engagement devient visible et attractif.

➡️ Les entreprises pionnières tirent les filières vers le haut.

➡️ La dynamique collective s’auto-renforce.

4.7. Vers de nouveaux modèles économiques pour les agences

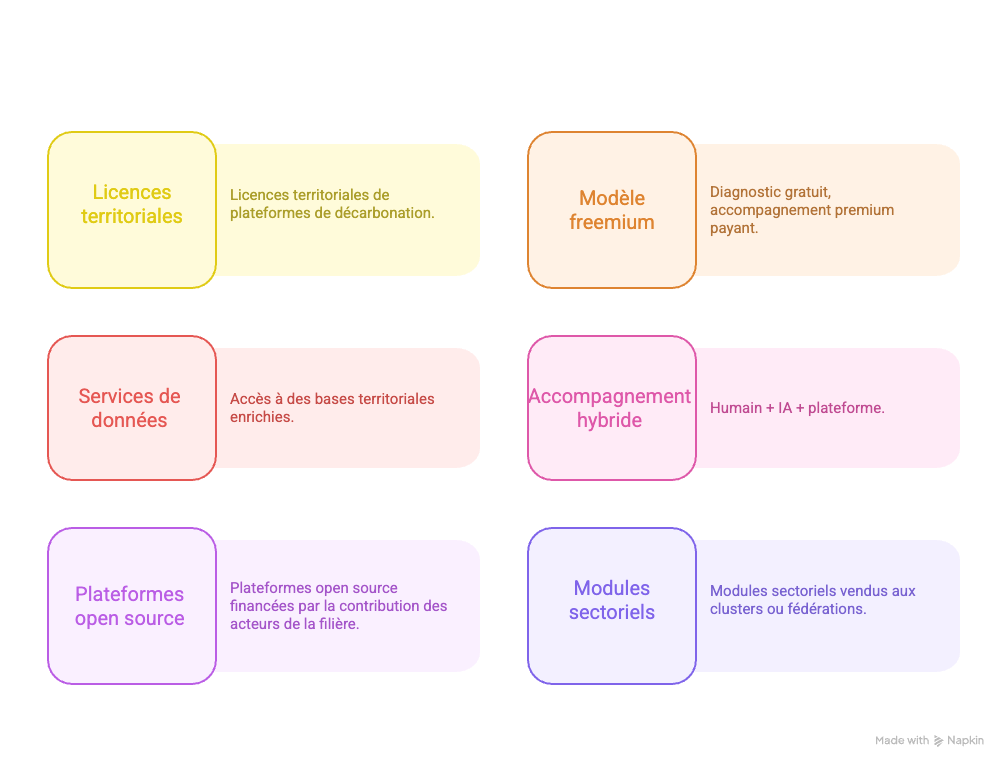

Le numérique permet aussi de transformer le modèle économique des agences de développement :

Nouveaux modèles possibles :

- Licences territoriales de plateformes de décarbonation.

- Modèle freemium : diagnostic gratuit, accompagnement premium payant.

- Services de données : accès à des bases territoriales enrichies.

- Accompagnement hybride : humain + IA + plateforme.

- Plateformes open source financées par la contribution des acteurs de la filière.

- Modules sectoriels vendus aux clusters ou fédérations.

Résultat :

➡️ L’agence augmente ses capacités sans augmenter massivement ses coûts.

➡️ Le modèle devient pérenne, scalable et reproductible.

👉 L’Occitanie offre un terrain idéal pour illustrer ces transformations, avec des filières puissantes, des leaders industriels et une ambition climatique forte. La suite montre comment ce contexte fait du territoire un véritable laboratoire de la transition numérique et bas carbone.

5. Illustration par la région Occitanie : un territoire où le numérique devient un catalyseur

L’Occitanie dispose d’un potentiel exceptionnel pour devenir un territoire pionnier de la transition numérique et bas carbone. La région réunit des filières industrielles puissantes, des leaders mondiaux, un tissu dense de PME, une politique climatique ambitieuse, et un écosystème d’innovation parmi les plus dynamiques d’Europe. Ces atouts en font un véritable laboratoire pour les agences de développement qui souhaitent utiliser le numérique pour amplifier leur impact.

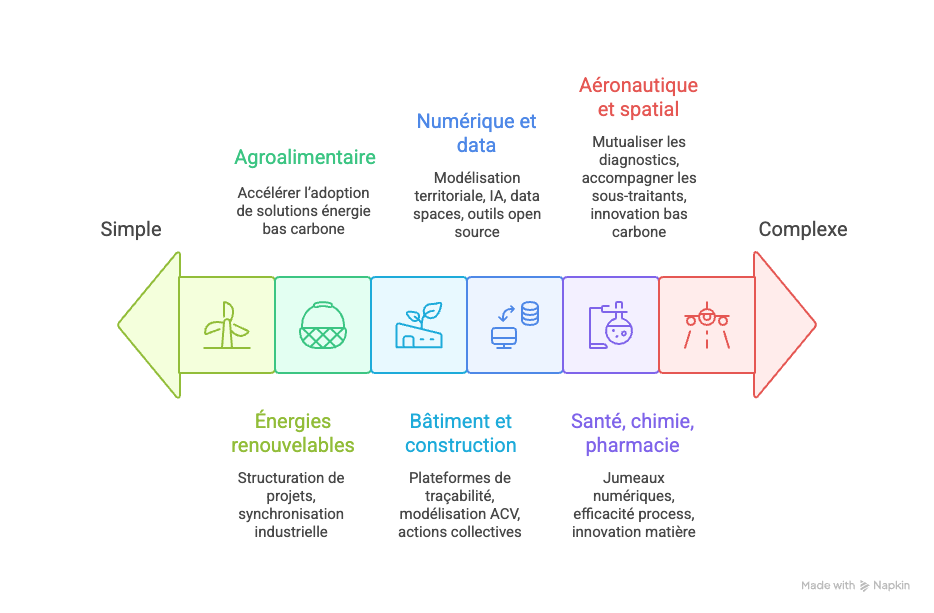

5.1. Une diversité de filières qui rend indispensable une coordination numérique

L’Occitanie concentre des secteurs majeurs de l’économie française, chacun avec des enjeux carbone spécifiques :

Aéronautique et spatial

- Plus de 86 000 emplois

- Enjeux : Scope 3, matériaux, process complexes, innovation bas carbone

- Besoin : mutualiser les diagnostics et accompagner des centaines de sous-traitants.

Agroalimentaire

- Première filière industrielle régionale

- Enjeux : chaleur/froid, énergie, emballages, logistique, circuits courts

- Besoin : accélérer l’adoption des solutions énergie bas carbone.

Santé, chimie, pharmacie

- Procédés énergivores, solvants, flux continus

- Besoin : jumeaux numériques, efficacité process, innovation matière.

Bâtiment et construction

- Enjeux : matériaux bas carbone, bois local, réemploi, énergie

- Besoin : plateformes de traçabilité, modélisation ACV, actions collectives filière.

Énergies renouvelables

- Leaders nationaux EnR (EDF Renouvelables, Engie Green)

- Besoin : structuration de projets, synchronisation avec les entreprises industrielles.

Numérique & data

- Métropole régionale très avancée

- Besoin : modélisation territoriale, IA, data spaces, outils open source.

Conséquence

➡️ La diversité crée une complexité qu’aucun dispositif d’accompagnement classique ne peut gérer manuellement.

➡️ Le numérique devient indispensable pour cartographier, harmoniser, mutualiser et piloter.

5.2. Des leaders industriels capables de tirer des filières entières grâce au numériqu

L’Occitanie héberge des acteurs majeurs capables de jouer un rôle de “locomotives” :

- Airbus : influence majeure sur toute la chaîne aéronautique.

- Sanofi & Pierre Fabre : capacité d’entraînement dans la filière santé-chimie.

- Altrad : acteur de premier plan en construction & équipements.

- EDF Renouvelables : structuration énergétique et accompagnement des territoires.

- Capgemini : expertise numérique et accompagnement de projets data/IA.

Grâce à des plateformes numériques partagées, ces grandes entreprises peuvent :

- diffuser leurs exigences climat aux sous-traitants,

- harmoniser la collecte de données,

- partager des trajectoires sectorielles,

- soutenir leurs fournisseurs dans ACT Pas-à-Pas,

- coordonner leurs investissements bas carbone.

Conséquence :

➡️ Un effet multiplicateur massif sur la transition de toute la région.

➡️ Le numérique devient le chaînon manquant entre grandes entreprises, PME et écosystème d’innovation.

5.3. Des dispositifs publics ambitieux qui nécessitent une infrastructure numérique

La région est déjà très engagée :

- investissement dans les dispositifs ACT Pas-à-Pas,

- programmes PACTE Industrie,

- soutien aux filières stratégiques,

- aides dédiées à la transformation écologique,

- nouvelles exigences liées à la CSRD,

- forte dynamique ADEME sur les projets industriels.

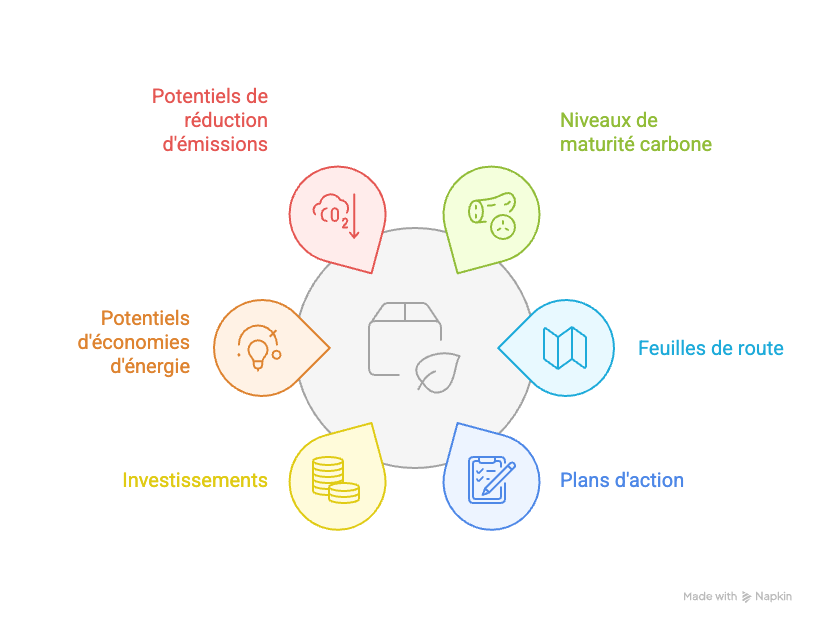

Or, ces dispositifs produisent une quantité massive de données :

- niveaux de maturité carbone,

- feuilles de route,

- plans d’action,

- investissements,

- potentiels d’économies d’énergie,

- potentiels de réduction d’émissions.

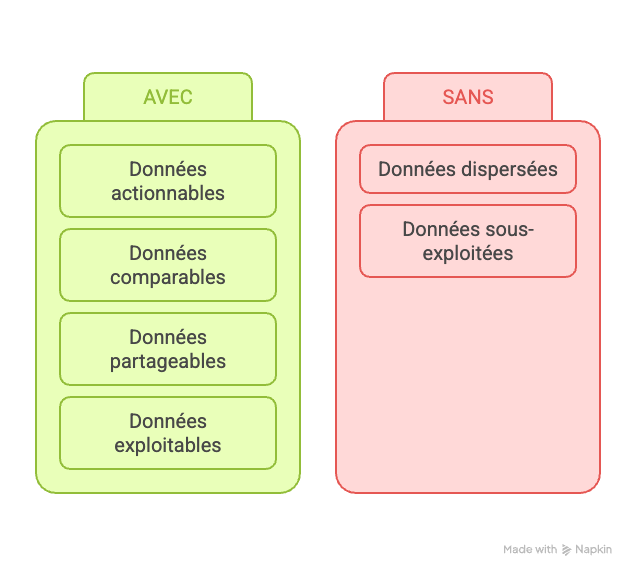

Sans infrastructure numérique adaptée, ces données restent dispersées et sous-exploitées.

Avec le numérique, elles deviennent :

- actionnables,

- comparables,

- partageables,

- exploitables pour piloter une stratégie régionale.

5.4. Une opportunité unique : créer un « jumeau numérique » de la transition régionale

L’Occitanie peut devenir l’une des premières régions françaises à disposer d’un jumeau numérique de la transition, permettant :

- de visualiser les émissions territoriales par secteur et par filière,

- de simuler l’impact des politiques publiques,

- d’identifier les leviers de réduction les plus efficaces,

- de cartographier les projets bas carbone en temps réel,

- d’anticiper les besoins de formation, d’investissement ou de financement.

C’est le point culminant du passage d’échelle :

➡️ un territoire qui se pilote avec les données,

➡️ des décisions publiques mieux alignées,

➡️ des filières capables de co-construire des trajectoires communes,

➡️ une fluidité inédite entre institutions, entreprises et financeurs.

5.5. Pourquoi l’Occitanie peut devenir un modèle national, voire européen

- Présence simultanée d’industries lourdes + filières agri/bâtiment + numérique → rare.

- Tissu de PME dense, très diversifié → idéal pour tester des dispositifs collectifs.

- Traditions de coopération publique/privée → atout pour la gouvernance numérique.

- Dynamique climat très forte (ADEME, Région, Métropoles).

- Ecosystème scientifique et universitaire d’envergure.

- Acteurs privés favorables à des approches open source / communs numériques.

En résumé :

➡️ L’Occitanie dispose de tous les ingrédients pour devenir un démonstrateur national du rôle du numérique dans la transition territoriale.

➡️ Les agences de développement peuvent en être le cœur architectural.

Voici la Partie 6, rédigée pour montrer que le numérique n’est pas seulement un outil de performance ou de pilotage, mais aussi un levier essentiel pour garantir une transition juste, inclusive et accessible à toutes les entreprises, particulièrement les plus petites, souvent laissées de côté dans les démarches complexes de transition environnementale.

6. Le numérique comme levier de transition juste et inclusive

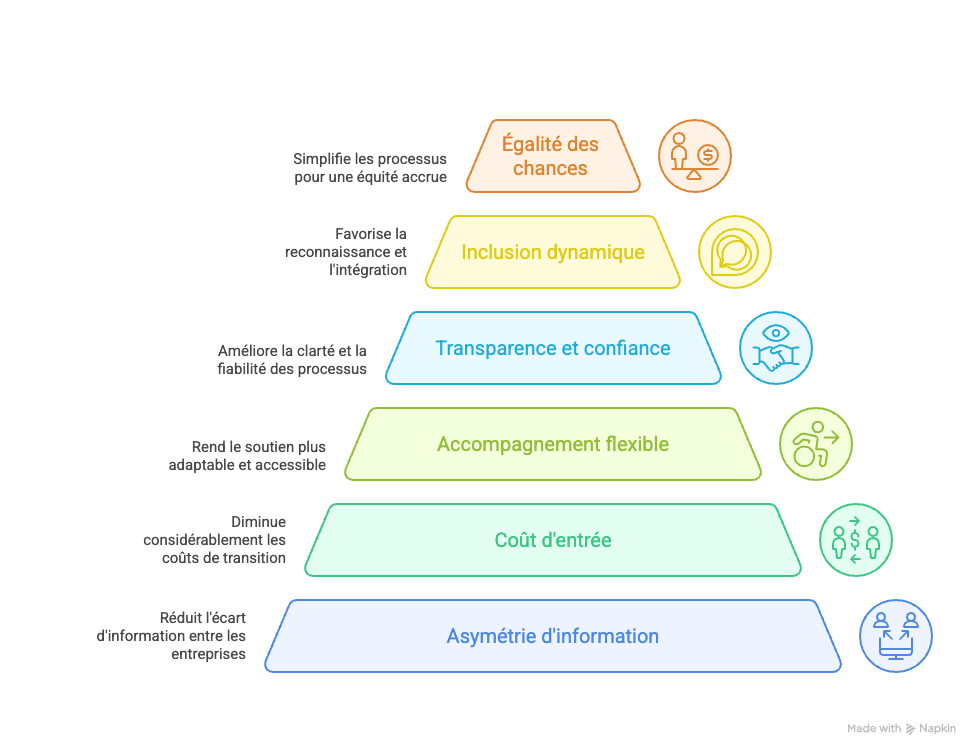

La transition écologique ne peut réussir que si elle est partagée et accessible à l’ensemble des entreprises, indépendamment de leur taille, de leurs ressources ou de leur niveau de maturité. Or, les démarches climat sont historiquement complexes, techniques, et souvent coûteuses : un terrain où les grandes entreprises progressent plus vite que les petites, creusant un écart qui fragilise la compétitivité globale d’un territoire.

Le numérique offre une réponse puissante à ce risque : en rendant les démarches plus simples, plus guidées, plus abordables et mieux accompagnées, il devient un vecteur d’équité et d’inclusion.

6.1. Le numérique réduit l’asymétrie d’information entre grandes entreprises et TPE-PME

De nombreuses petites entreprises ne disposent pas :

- d’un service RSE,

- d’un responsable énergie,

- d’un chargé de projet décarbonation,

- ou de compétences internes sur CSRD, ACT, ACV, SBTi.

Le numérique permet de combler ce fossé :

- Guides interactifs adaptés à la taille de l’entreprise.

- Simulateurs simples pour comprendre ses émissions en quelques clics.

- Outils pédagogiques intégrés dans les plateformes.

- Chatbots et assistants IA capables de répondre immédiatement aux questions.

- Parcours de formation courtes et contextualisées.

Résultat :

➡️ Les TPE-PME accèdent aux mêmes outils que les grands groupes.

➡️ Le territoire devient plus homogène dans sa compréhension des enjeux.

6.2. Le numérique baisse drastiquement le coût d’entrée dans la transition

Les démarches carbone traditionnelles coûtent cher, principalement à cause de la main-d’œuvre humaine sollicitée.

Grâce au numérique :

- les diagnostics préliminaires peuvent être automatisés,

- les données d’activité peuvent être importées via API,

- la première analyse peut être produite en quelques minutes,

- les feuilles de route peuvent être générées à partir de modèles standardisés.

L’accompagnement ACT Pas-à-Pas, par exemple, peut devenir 2 à 5 fois moins coûteux lorsqu’il est numérisé et mutualisé.

Résultat :

➡️ Les petites entreprises peuvent enfin se lancer.

➡️ Les budgets publics sont mieux utilisés parce qu’ils ciblent les étapes à forte valeur.

6.3. Le numérique rend l’accompagnement plus flexible et plus accessible

Certaines entreprises n’ont ni le temps ni la disponibilité pour suivre des formations longues ou pour accueillir des consultants : horaires atypiques, contraintes de production, saisonnalité…

Le numérique résout ces contraintes :

- vidéos courtes accessibles 24/7,

- modules en ligne disponibles sur smartphone,

- ateliers hybrides ou entièrement digitaux,

- rencontres sectorielles enregistrées et diffusées,

- documents interactifs plutôt que rapports PDF lourds.

Résultat :

➡️ Plus personne n’est laissé de côté, même dans les secteurs contraints comme l’industrie agroalimentaire ou l’hôtellerie-restauration.

6.4. Le numérique renforce la transparence et la confiance

La transition écologique exige de la confiance entre :

- les entreprises,

- les citoyens,

- les agences,

- les financeurs,

- les grandes entreprises et leurs sous-traitants.

Grâce au numérique :

- les données sont traçables,

- les résultats sont visibles,

- les actions sont documentées,

- les trajectoires sont publiques (lorsque les entreprises le souhaitent),

- les engagements peuvent être suivis dans le temps.

Résultat :

➡️ Un cercle vertueux : plus de transparence → plus de confiance → plus d’engagement.

6.5. Les dispositifs numériques de reconnaissance dynamisent l’inclusion

La reconnaissance publique de l’engagement est un moteur puissant pour mobiliser les entreprises qui hésitent encore.

Exemples :

- Badges d’engagement territorial

- Labels open source valorisant les entreprises ACT, PACTE ou bas carbone

- Cartes interactives des pionniers de la transition

- Témoignages vidéo intégrés dans les plateformes

- Scores simplifiés pour faciliter la comparaison

Ces dispositifs sont particulièrement efficaces pour mobiliser les petites structures qui ont peu de visibilité.

Résultat :

➡️ L’engagement territorial devient visible, valorisant, et accessible à tous.

6.6. En rendant les démarches plus simples, le numérique renforce l’égalité des chances

Les grandes entreprises avanceront toujours plus vite.

Mais le numérique permet :

- d’aligner les référentiels,

- d’homogénéiser la qualité de l’accompagnement,

- de réduire les coûts,

- d’accélérer la collecte de données,

- de rendre les outils plus intelligents,

- d’accompagner 30, 50 ou 100 entreprises en parallèle.

Au final, il crée les conditions d’une transition où les TPE-PME ne sont plus des spectatrices, mais des actrices.

7. Recommandations pour les agences de développement

Le numérique offre une opportunité puissante pour transformer l’accompagnement des entreprises, massifier les démarches bas carbone et structurer des coalitions territoriales. Toutefois, le passage à l’échelle nécessite une stratégie claire, une gouvernance adaptée et une mise en œuvre progressive. Cette section propose une série de recommandations opérationnelles, simples à activer et directement alignées avec les besoins des agences.

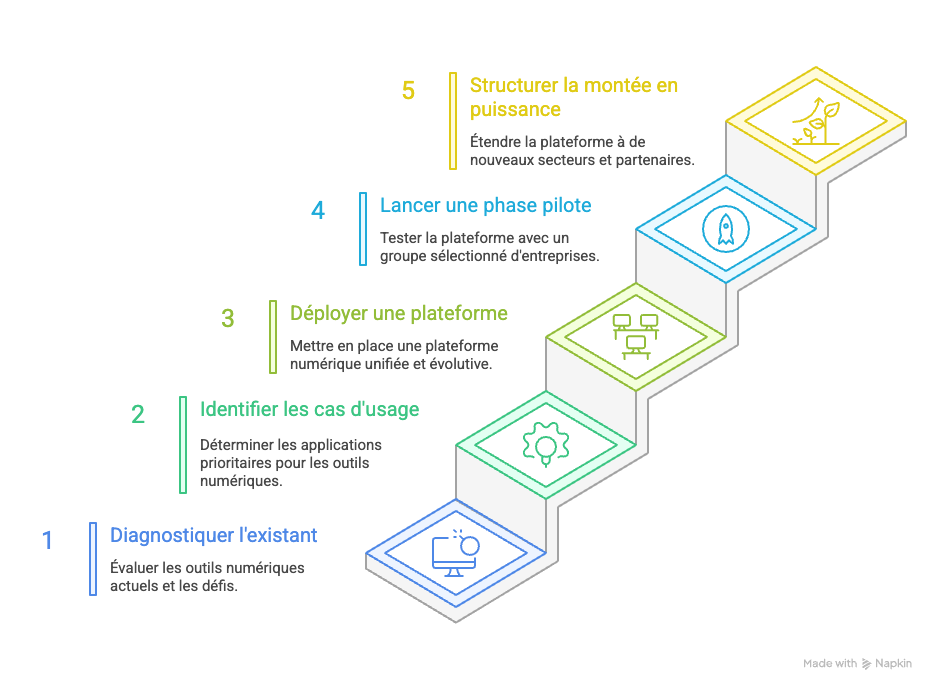

7.1. Construire une stratégie numérique d’impact en cinq étapes

La première approche consiste à structurer une feuille de route réaliste et progressive :

1. Diagnostiquer l’existant

- Quels outils numériques sont déjà utilisés ?

- Quelles données sont collectées et où sont-elles stockées ?

- Quels sont les freins rencontrés (compétences, outils, méthodologie) ?

- Quel est le niveau de maturité numérique de l’agence ?

2. Identifier les cas d’usage prioritaires

Exemples :

- massifier ACT Pas-à-Pas,

- créer un observatoire territorial décarbonation,

- automatiser la recherche d’aides,

- faciliter la collecte de données des entreprises.

3. Déployer une plateforme unifiée

Basée sur :

- des modules simples,

- une architecture évolutive (API-first),

- la possibilité d’intégrer des outils existants,

- un design orienté collaboration multi-acteurs.

4. Lancer une phase pilote

Choisir :

- une filière stratégique (aéronautique, agro, BTP…),

- un territoire (agglomération, communauté de communes…),

- un groupe de 20–30 entreprises.

5. Structurer la montée en puissance

- Intégrer progressivement de nouveaux secteurs.

- Ouvrir la plateforme aux partenaires (CCI, clusters, fédérations, ADEME).

- Élaborer des indicateurs territoriaux consolidés.

- Mettre en place un comité de gouvernance.

7.2. S’appuyer sur des briques technologiques existantes

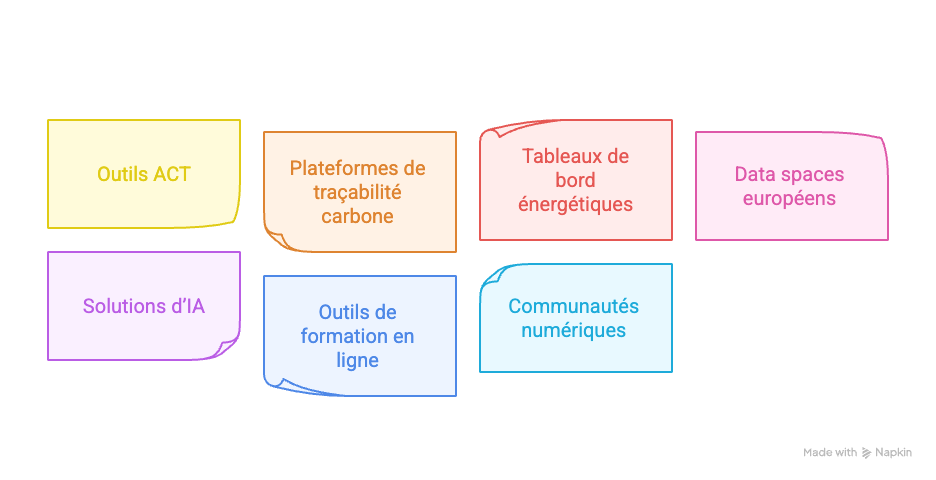

Il n’est pas nécessaire de tout construire de zéro. De nombreuses briques peuvent être réutilisées :

- Outils ACT fournis par l’ADEME.

- Plateformes de traçabilité carbone existantes.

- Tableaux de bord énergétiques des entreprises.

- Data spaces européens (ex : Gaia-X).

- Solutions d’IA intégrables via API.

- Outils de formation en ligne (MOOC, LMS).

- Communautés et communs numériques (FabMob, OpenCTI, Open Data France).

Objectif :

➡️ réduire les coûts,

➡️ accélérer la mise en œuvre,

➡️ renforcer l’interopérabilité.

7.3. Organiser une gouvernance numérique partagée

La gouvernance est essentielle pour garantir la pérennité :

Éléments clés :

- comité de pilotage regroupant Région, ADEME, CCI, clusters, experts, entreprises pionnières ;

- règles claires de contribution aux données ;

- transparence sur les indicateurs territoriaux ;

- gestion ouverte du code si la plateforme est open source ;

- alignement des missions des partenaires ;

- modèle de financement pluriannuel.

Pourquoi c’est essentiel :

➡️ La transition territoriale est un effort collectif ; aucun acteur ne peut agir seul.

➡️ Le numérique est une infrastructure commune, pas un outil isolé.

7.4. Co-créer avec les entreprises et les filières

La pertinence du numérique dépend de son adoption. Il est donc crucial de :

- organiser des ateliers de design participatif ;

- tester les outils avec des PME représentatives ;

- intégrer des retours continus dans les itérations ;

- engager les grandes entreprises dans une logique “donneurs d’ordre responsables”.

Bénéfice :

➡️ Des outils réellement utiles, adaptés aux réalités terrain et plus rapidement adoptés.

7.5. Développer des offres hybrides : humain + numérique + IA

Les agences ne doivent pas craindre que le numérique remplace l’expertise humaine : il l’augmente.

Modèle recommandé :

- plateforme numérique : collecte, pré-diagnostics, automatisation, ressources ;

- atelier humain : priorisation, stratégie, feuille de route ;

- IA : analyse documentaire, synthèse, aide à la décision, génération de supports.

Résultat :

➡️ Gain de productivité majeur.

➡️ Meilleure qualité de l’accompagnement.

➡️ Scalabilité décuplée.

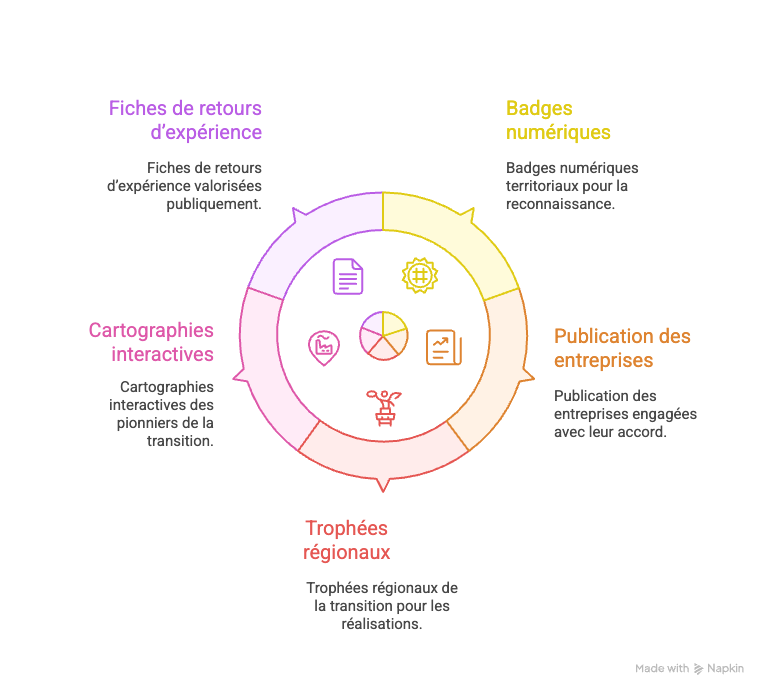

7.6. Créer des mécanismes de reconnaissance pour valoriser les entreprises engagée

La visibilité et la reconnaissance sont des leviers puissants pour mobiliser.

Dispositifs recommandés :

- badges numériques territoriaux ;

- publication des entreprises engagées (avec leur accord) ;

- trophées régionaux de la transition ;

- cartographies interactives des pionniers ;

- fiches de retours d’expérience valorisées publiquement.

Objectif :

➡️ renforcer l’engagement,

➡️ inspirer les pairs,

➡️ donner envie aux entreprises de s’inscrire dans la démarche.

7.7. Expérimenter de nouveaux modèles économiques numériques

Le numérique ouvre de nouvelles voies de financement :

- licences ou abonnements territoriaux ;

- prestations données enrichies ;

- modules sectoriels vendus à d’autres régions ;

- modèle freemium pour les entreprises ;

- plateformes open source avec contributions mutualisées.

Intérêt :

➡️ un modèle économique plus robuste,

➡️ moins dépendant des subventions ponctuelles,

➡️ plus compatible avec les ambitions de massification.

👉 Une fois ces recommandations intégrées, les agences sont prêtes à entrer dans un nouveau rôle : architectes de la transition territoriale, capables d’activer des écosystèmes entiers. La prochaine partie explore ce nouveau rôle et les perspectives de transformation à long terme.

8. Vers une nouvelle génération d’agences de développement

La transition écologique n’est plus un enjeu sectoriel ni une action ponctuelle : elle redéfinit en profondeur les modèles économiques, les chaînes de valeur et les dynamiques territoriales. Dans ce contexte, les agences de développement jouent un rôle stratégique. Elles deviennent des orchestratrices de filières, des architectes de coalitions et des facilitatrices de transformations collectives.

Mais pour assumer pleinement ce rôle, un changement d’échelle est indispensable.

Le numérique : un levier de massification, pas un simple outil

Tout au long de l’article, un constat s’impose :

➡️ sans outillage numérique, il est impossible de mobiliser massivement, de coordonner des dizaines d’entreprises ou de piloter des trajectoires territoriales cohérentes.

Le numérique ne remplace ni la relation humaine ni la gouvernance territoriale.

Il permet simplement :

- de traiter davantage de données,

- de structurer l’action collective,

- d’éviter les pertes d’information,

- de gagner du temps sur tout ce qui n’a pas de valeur ajoutée humaine,

- de créer des ponts entre acteurs qui n’en avaient pas,

- de rendre visible une trajectoire territoriale qui était jusque-là fragmentée.

Autrement dit :

➡️ il transforme l’action territoriale en un processus continu, lisible et scalable.

Vers des agences “augmentées” : humaines, numériques, collaboratives

À travers l’intégration du numérique, émergent de nouvelles formes d’agences de développement :

- plus proactives, capables de détecter les besoins et opportunités en temps réel ;

- plus collaboratives, en réseau permanent avec les entreprises, les clusters, les collectivités ;

- plus pédagogiques, grâce à la formation en ligne, au partage de ressources et à la transparence des données ;

- plus efficaces, en automatisant les tâches répétitives ;

- plus attractives, car capables de proposer une expérience moderne aux entreprises.

Ce sont des agences augmentées, où humains, données et IA travaillent ensemble pour accélérer les transformations.

L’impact social et environnemental : une nouvelle monnaie de développement

L’époque où les agences se concentraient sur l’attractivité purement économique est révolue. Aujourd’hui :

- les investisseurs recherchent des territoires engagés,

- les entreprises veulent des parcours de décarbonation crédibles,

- les talents privilégient les organisations vertueuses,

- les citoyens attendent de la cohérence et de la transparence,

- les donneurs d’ordre exigent une performance environnementale intégrée.

La capacité du territoire à démontrer un impact social et environnemental réel devient un avantage compétitif majeur.

Grâce au numérique, cet impact devient mesurable, visible, partageable.

De nouveaux modèles pour des agences plus autonomes

Le numérique ouvre aussi une porte souvent négligée :

➡️ de nouveaux modèles économiques pour les agences.

Il permet d’imaginer :

- des plateformes mutualisées à l’échelle régionale,

- des offres sectorielles financées par les filières,

- des solutions vendues à d’autres territoires,

- des dispositifs hybrides formation + numérique + certification,

- des communs numériques réplicables et financés par la communauté.

Autrement dit :

➡️ un modèle économique moins dépendant des subventions ponctuelles,

➡️ et plus orienté vers la valeur créée.

Le moment est venu : les conditions sont réunies

Entre :

- la pression réglementaire (CSRD, taxonomie, SBTi),

- les dispositifs nationaux (ACT Pas-à-Pas, PACTE Industrie),

- les stratégies régionales (REPOS 2050, Pass Transformation Écologique),

- l’émergence de startups cleantech, climat et impact,

- et la maturité des outils numériques et de l’IA,

… tous les ingrédients sont réunis pour transformer la manière dont les territoires accompagnent leurs entreprises.

Les agences de développement peuvent devenir les acteurs-clés de cette transformation.

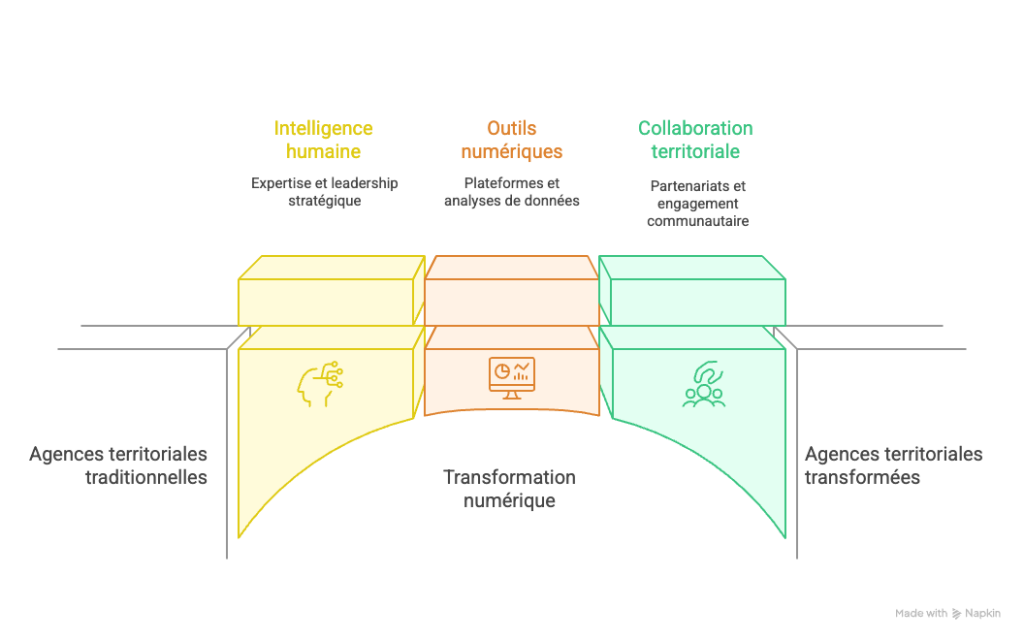

Conclusion

En combinant intelligence humaine, outils numériques et collaboration territoriale, une nouvelle génération d’agences peut émerger :

➡️ plus efficaces,

➡️ plus visibles,

➡️ plus résilientes,

➡️ plus durables.

Elles ne se contenteront plus d’accompagner des projets.

Elles piloteront des trajectoires.

Elles structureront des coalitions.

Elles démontreront l’impact.

Elles participeront à écrire le futur des territoires.

Et le numérique, loin d’être une fin, sera le vecteur silencieux mais essentiel de ce changement d’échelle.